互いに肯定しよう…映画『シンシン SING SING』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。

製作国:アメリカ(2023年)

日本公開日:2025年4月11日

監督:グレッグ・クウェダー

しんしん

『シンシン SING SING』物語 簡単紹介

『シンシン SING SING』感想(ネタバレなし)

芸術によるリハビリテーション

刑務所に服役している人たちをどう更生し、出所した際の社会復帰が上手くいくように準備させるか…。

その課題にユニークな方法で応えてみせたところがありました。

それは「シンシン刑務所」という場所で確立されました。変わった名前ですが、英語で「Sing Sing」と書き、これは「歌う」という意味の「sing」ではなく、この周辺地域に住んでいたウォピンジャー族というネイティブアメリカンの集落「Sinksink」に由来しているそうです。

ニューヨーク州オッシニングにあり、1826年に開発が始まって、1828年に完成した、かなりの歴史があるシンシン刑務所。当初は元軍人によって運営されていたらしく、暴力的な刑罰で収監者を従えさせていたのですが、1840年代から人道的な更生を試みるさまざまな取り組みが行われていきました。

その中、1996年に“キャサリン・ボッキンス”という人物がシンシン刑務所で「Rehabilitation Through the Arts(RTA)」という独自の更生プログラムを編み出しました。これはその名のとおり、「アート(芸術)」でリハビリテーションを実施するもので、刑務所内で演劇、音楽、ダンス、執筆、詩などのアートワークショップを受刑者に提供しました。このプログラムへの参加によって、お互いに敬意と責任を持ち合う親密なコミュニティと安全な空間を形成し、更生を促すという流れです。

アメリカ全国の平均再犯率が60%を超えているのに対し、この「RTA」参加者の再犯率は3%未満との報告もあり、その成果は一目瞭然。

あらためて芸術の持つ力の凄さを実感させてくれます。

今回紹介する映画はそんなシンシン刑務所の芸術リハビリテーションのプログラムを描いた作品で、タイトルは『シンシン SING SING』です。

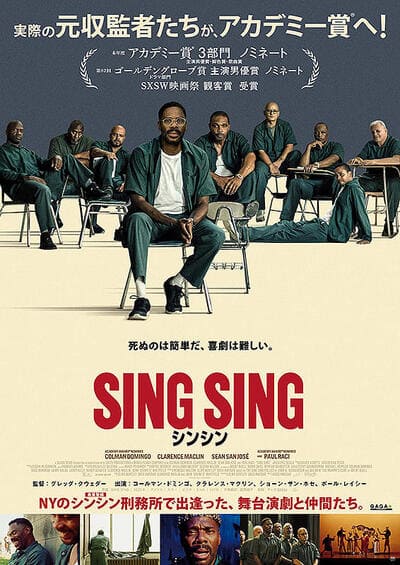

本作は前述した「RTA」から着想を得てシンシン刑務所でのプログラムに参加する人たちの人間模様を描いた映画なのですが、一応は史実を土台にしたフィクションではあるものの、出演している脇役たちは本当に「RTA」に参加したシンシン刑務所の元受刑者で構成されているのが大きな特徴です。

つまり、本作で映し出される収監者たちの演技は本当にそのままなリアルがありますし、「こうやって更生しました」という説得力があります。

小粒な作品ですけども、アカデミー賞で脚色賞にノミネートされたのも納得です。

『シンシン SING SING』を監督したのは、2016年に『ザ・ボーダーライン 合衆国国境警備隊』で長編監督デビューとなった“グレッグ・クウェダー”。もともとドキュメンタリーの製作をしていた人で、『ゴースト・フリート 知られざるシーフード産業の闇』(2018年)など、最近もいろいろな作品に関わっています。

『シンシン SING SING』で主演するのは、『カラーパープル』や『ラスティン: ワシントンの「あの日」を作った男』の“コールマン・ドミンゴ”。今回も抜群の素晴らしい演技をみせてくれます。

共演は、“コールマン・ドミンゴ”とよく協働して活動している“ショーン・サン・ホセ”、『サウンド・オブ・メタル ~聞こえるということ~』の“ポール・レイシー”など。

芸術がもたらす自己肯定のパワーがシンプルに迸る物語を堪能できる『シンシン SING SING』をぜひどうぞ。

『シンシン SING SING』を観る前のQ&A

鑑賞の案内チェック

| 基本 | — |

| キッズ | 大人のドラマなので、低年齢の子どもには退屈かもしれません。 |

『シンシン SING SING』感想/考察(ネタバレあり)

あらすじ(前半)

とある刑務所の中で収監者向けの更生プログラムである「舞台演劇」のグループが存在しました。これはリハビリテーションの一環として実施されており、収監者が同じ仲間たちと日々演劇に取り組むことで、自分を見つめ直し、他人との交流を深めるものです。

今日も演劇を見事に成功させ、舞台裏でみんなは達成感を噛みしめて互いを讃えていました。

ディヴァインGもそのメンバーのひとりです。表現できる感情の深さと演技の才能が高く評価され、この演劇でも欠かせません。

普段のディヴァインGは刑務所内で大人しく服役していました。他の人たちも常に規則正しくコントロールされた生活を送っています。何をするにしても整列し、少しでも規律を乱せば抑えつけられます。数少ない野外時間でも警報が鳴れば地面に伏せないといけません。不審な動きをするわけにはいきません。

だからこそあの自由に感情を発散できるあの演劇の舞台は貴重な瞬間です。ここであれば抑圧から解放されるのです。

ある日、刑務所で一番の悪人として恐れられている男である通称ディヴァイン・アイことクラレンス・マクリンが演劇グループに参加するという話が持ち上がります。

そのことを仲間との話し合いで話題にします。多少の心配は確かにあります。コミュニケーションが何よりも大切なので、協調できないと成り立ちません。

ディヴァインGは知り合いのマイク・マイクと、例のディヴァイン・アイの様子を観察することにしますが、口汚く他の収監者に迫り、穏やかな空気ではありませんでした。確かに感じは悪いですが、演劇をすることで改善するかもしれません。拒絶もできないです。

こうしてとりあえずディヴァイン・アイら新顔も参加しての指導が始まります。教えるのは劇場監督のブレント・ビュエルです。刑務所内であろうとやることは本格的です。本気で演劇に取り組みます。

和気あいあいと場が盛り上がる中、ディヴァイン・アイはぶっきらぼうに佇んでいました。そしてふと挙手をして自論を口にしていきます。彼は演劇の意義をあまり感じていないようです。それ以外でも次の演劇をどのジャンルにするかという方向性でも食い違っていき、とくにディヴァインGとの考え方の差が浮き彫りになります。

それぞれが自分の演技を披露していき、オーディションの後は合同演技練習。熱が入っていきます。

当のディヴァイン・アイはややつまらなさそうな表情で演技しており、この演劇にやはり意味を感じていないと口にします。

そんな態度ゆえにディヴァインGはディヴァイン・アイと裏で対峙し、なんとかディヴァイン・アイを諭していきますが…。

冤罪だったとしても…

ここから『シンシン SING SING』のネタバレありの感想本文です。

『シンシン SING SING』は簡単に言ってしまうと、刑務所に服役する者たちが更生していく姿を描いているわけですけども、舞台は男性の刑務所なので当然収監者も男性であり、おのずとその更生というのは「男らしさ」とどう向き合うのかという課題と直結していきます。

それはつまり、いかにして「有害な男らしさ」から解放されていくのかということです。

作中で登場する「Rehabilitation Through the Arts(RTA)」という独自の更生プログラムでは「演劇」がその課題への取り組みとして役目を果たしていき、本作はその実態をあるがままに映し出してくれます。

「演技する」というのは自分とは違う「キャラクター」になるということであり、「自己」を一時的に脇に置いて、何か別のアイデンティティを取り込んで理解しないといけません。そして他者からの批評に晒されることにもなります。

そうなってくると「男らしさ」は揺れ動きます。既存の「男らしさ」に固執している者にとっては、それを屈辱と捉えるかもしれません。恥や苛立ちを感じるかもしれません。

でも思い切って一歩踏み出してみると、違う自分が見えてくる…すると他人まで違ってみえてくる…これまで認識していなかった人間関係の奥深さに気づけるようになっていく…。

『シンシン SING SING』では、まずディヴァイン・アイがその「有害な男らしさ」からの解放に向き合うことになります。そこでライフコーチングしてくれるのが先輩的なポジションに立つディヴァインGです。

この2人は本当に対照的で、ディヴァイン・アイがあからさまに口汚く協調性がない棘だらけの男であるのに対し、ディヴァインGはすでにとても物腰柔らかで落ち着いている男です。

そのディヴァイン・アイがしだいにディヴァインGに心を開いていき、演劇を通して変化していきます。人の変わる力、変化を受け入れる力というものを、ストレートに描き出す力強い人間模様です。

後半になると今度は逆転が起きます。実はディヴァインGは無実なのに服役しており、品行方正で過ごしてもいたのに仮釈放の許可が下りません。それどころか演技の努力すらも仇になるようなことを言われてしまいます。しかも、ディヴァイン・アイのほうが先に釈放されることになってしまって…。

ここでディヴァインGは一気に孤独と孤立を深めます。「自分は冤罪なのになんで誰も理解してくれないんだ!」という感情が一気に「有害な男らしさ」に反転する…。

この展開で興味深いのは、男らしさが有害化するかどうかは犯罪歴なんて関係ないということです。当初のディヴァインGは冤罪で服役しているだけだからこれほど穏やかな性格なんだろうなと観客も安易に納得できます。しかし、男性性の評価をそんな犯罪歴なんかで特定するのは先入観にしかなりません。

私も世間の「犯罪歴を過剰に重視する」という見方は実のところかなりマッチョイズムな人間評価だなと最近も思っていましたが…。

現実では、犯罪をしたことがあろうとも上手く更生できる者もいれば、犯罪の過去がなくても有害さを生じさせてしまう者もいる。人間って複雑です。

本作はディヴァインGの冤罪を追及して司法の問題点を射抜くリーガルなストーリー…とはなりません。そこに論点はないです。先ほども書いたようにこれは自分の内面と向き合う物語なのですから。

終盤ではそんな心を封鎖したディヴァインGをディヴァイン・アイのほうが救い出します。互いを自己肯定する手助けをし合う…そういう相互補助が心地いいです。

『シンシン SING SING』は単純な芸術賛歌に終わらず、男らしさの捉え方がとても誠実でした。

語られない人生こそこの映画の主役

『シンシン SING SING』がさらに作品に納得力を与えているのが、実際の「RTA」に参加したシンシン刑務所の元受刑者を起用している点です。

デヴィッド・“ダップ”・ジローディ、モーシ・イーグル、ショーン・“ディノ”・ジョンソン、ミゲル・ヴァランタン、ジョン=エイドリアン・“JJ”・ベラスケスといった脇役の面々は本人役で出演しています。

加えてディヴァイン・アイを演じたクラレンス・マクリンも本人役です。

ディヴァインGは“コールマン・ドミンゴ”が演じていますが、本人であるジョン・“ディヴァインG”・ホイットフィールドは原案に関与しています。

こうした元受刑者の当事者起用というのは、単にその映画の生々しさ(たいていは危険な荒々しさ)を演出するための味つけとして使われることがクライム系のジャンルではよくあるのですけども、今作の場合はそういう意図ではありません。

本作における彼らはその存在自体が「このプログラムが更生としていかに役に立つのか」という証明です。そして更生というのは「善人になりました」とか、そういう話ではなく、「人として生きる道を見つける」という人生のステップでもあって…。

実際の当事者こそこの映画の主役なのだとあらためて感じます。彼らには本作の中ではとうてい語りきれない本物の人生があって、ドラマがあるわけですよね。

『シンシン SING SING』は映画自体が彼らを肯定してくれますし、ドキュメンタリー的に見せていくパートと、より物語性の強いパートのバランスも良かったです。

ラストは数年後にディヴァインGがやっと釈放され、外で待っていてくれたディヴァイン・アイとハグで泣きながら感動的な再会を果たすシーン。ここもフィクションとリアルを織り交ぜるキャスティングの妙もあって、非常に深みのある味わいがありました。

なんかこう上手く言葉にできませんけど、実際に更生するという過程を得たディヴァイン・アイ本人があくまでディヴァインGを演じているだけの“コールマン・ドミンゴ”を抱きしめるというのは、演技の力を信じさせてくれるというか…。

普通だったらそのままディヴァインGも本人が演じてもいいはずですけど、あえて他人に演技してもらうことで、演技が次の演技に良い形で波及する継承の尊さも表現されているというか…。

なんか…うん…ほんと、感想の文章が下手で申し訳ないけど、あのエンディングは構図はありきたりなのにすごく心に響きました。

シネマンドレイクの個人的評価

LGBTQレプリゼンテーション評価

–(未評価)

作品ポスター・画像 (C)2023 DIVINE FILM, LLC. All rights reserved.

以上、『シンシン SING SING』の感想でした。

Sing Sing (2023) [Japanese Review] 『シンシン SING SING』考察・評価レビュー

#アメリカ映画2023年 #グレッグクウェダー #コールマンドミンゴ #刑務所 #演劇 #アカデミー賞主演男優賞ノミネート #アカデミー賞脚色賞ノミネート