差別やヘイトという言葉はまだ生温い…ドキュメンタリーシリーズ『殺戮の星に生まれて / Exterminate All the BRUTES』の感想&考察です。前半はネタバレなし、後半からネタバレありとなっています。

製作国:アメリカ(2021年)

配信日:2021年にU-NEXTで配信(日本)

監督:ラウル・ペック

人種差別描写

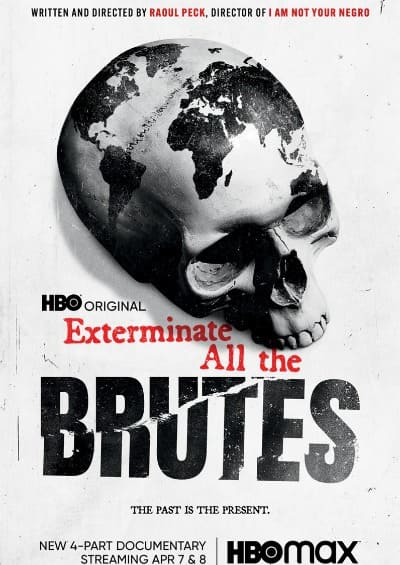

殺戮の星に生まれて

さつりくのほしにうまれて

『殺戮の星に生まれて』あらすじ

『殺戮の星に生まれて』感想(ネタバレなし)

あなたはどの死を追悼するのか

2022年9月8日、イギリスのエリザベス女王が死去しました。96歳でした。長らく象徴的な存在だったということもあり、イギリスのみならず世界中がその死を追悼し、ネットにはエリザベス2世の温かい思い出エピソードが溢れ、多くの人に愛されていたことがわかります。

しかし、全世界が諸手を挙げてこの女王の死に打ちひしがれ、敬意を表明しているわけではありません。この女王の死に悲しむ世界とは正反対の世界もあります。複雑な感情を抱えながらその一方の世界を見つめる人たちが…。

それは誰かと言えば、植民地主義などに苦しめられてきた歴史を持つ人たちです。女王が全てを主導してきたわけではありませんが、イギリスという国はかつて盛んだった植民地支配を先導した国家であり、その支えとなったのが王族でした。その加害責任は決して謝罪程度で消えるものではありません。あまりにも取り返しのつかない惨劇だったのですから…。

世界はそのことを都合よく忘れ、愛嬌のある女王の死には喜んで涙を流し、名も残していない無数の蹂躙された者たちの死は無視される。今回のエリザベス女王の死はその現実をあらためて突きつけるものでもありました。そうだった、世界はとうの昔に狂っていたんだ…と。

ということでエリザベス女王の国葬が行われる9月19日に合わせて、今回はこのドキュメンタリーをあえて紹介しようと思います。

それが本作『殺戮の星に生まれて / Exterminate All the BRUTES』です。

まず本作の監督から言及するのがいいと思うので説明すると、『殺戮の星に生まれて / Exterminate All the BRUTES』を監督したのはハイチのフィルムメーカーである“ラウル・ペック”です。ハイチで文化大臣の役職についていたこともある“ラウル・ペック”ですが、映像作家としても活躍し、とくに社会派要素の濃い作品を続々と生み出してきました。2016年に監督したドキュメンタリー『私はあなたのニグロではない』はアメリカの黒人差別の歴史を独自の考察で鋭く切り込み、非常に高い評価を受けたのも記憶に新しいです。人種差別を語るなら必見のドキュメンタリーのひとつですね。

その“ラウル・ペック”監督がまたも凄まじく鋭利なドキュメンタリーを作ったのが『殺戮の星に生まれて / Exterminate All the BRUTES』であり、これは『私はあなたのニグロではない』で姿勢を叩き直された人であれば「今回も強烈なんだろうな」と思うはず。そのとおり、強烈です。

『私はあなたのニグロではない』のときは“ジェイムズ・ボールドウィン”の未完成原稿「Remember This House」を基にしていたのですが、今回の『殺戮の星に生まれて / Exterminate All the BRUTES』では、“スヴェン・リンドクヴィスト”の「Exterminate All the Brutes」 、“ロクサーヌ・ダンバー=オルティス”の「An Indigenous Peoples’ History of the United States」、“ミシェル=ロルフ・トルイヨ”の「Silencing the Past」…この3つの作品を下敷きに“ラウル・ペック”監督の視点を交えた4話のドキュメンタリーシリーズとなっています。

ボリュームが増えただけでなく、扱っている題材もヨーロッパによるグローバルな人種差別の凄惨さを映し出し、スケールが格段にアップ。

「人類の歴史という物語には3つの言葉が凝縮されている。文明化(civilization)、植民地化(colonialization)、殲滅(extermination)。これらは西欧世界の歴史に根付き、またアメリカ史の礎になっている。決まって語られるのは勝者の話、だがあえて私は逆をいこう」

このナレーションで始まる本作を見始めれば、言葉を失うでしょう。でもこれは紛れもなく私たちの歴史。直視しなければいけない現実です。

基本的なスタイルは『私はあなたのニグロではない』と一緒です。題材を懇切丁寧に説明するようなものではありません。歴史解説というよりはエッセイに近いです。そして映画などさまざまな作品を切り口にその歴史を語っているので、映画や文学に関心がある人なら入り込みやすいのではないでしょうか。ただ、死体など残酷な映像や画像が映るので、そのあたりは注意ですが…。

『殺戮の星に生まれて / Exterminate All the BRUTES』はアメリカでは「HBO」の配信でしたが、日本では「U-NEXT」で独占配信中です。計4時間の大ボリュームですが、何らかの反差別活動をしている人なら確実に観ておくべき内容だと思います。

『殺戮の星に生まれて』を観る前のQ&A

オススメ度のチェック

| ひとり | :必見のドキュメンタリー |

| 友人 | :関心がある人同士で |

| 恋人 | :不向き |

| キッズ | :勉強のために |

『殺戮の星に生まれて』予告動画

『殺戮の星に生まれて』感想(ネタバレあり)

The Disturbing Confidence of Ignorance

“ラウル・ペック”監督は創作文化への知見が豊富な人であり、それはこの『殺戮の星に生まれて』にも効果的に活かされて、ここぞという抜群な引用が挿入されます。第1話でも最初から最後までチョイスされる作品が絶妙でした。

第1話冒頭で映し出されるのは、1949年の『踊る大紐育(おどるだいニューヨーク)』。メトロ・ゴールドウィン・メイヤー制作のミュージカル映画であり、アメリカ国立フィルム登録簿に登録されるほど映画史に残る一作です。“ジーン・ケリー”や“フランク・シナトラ”が出演する本作は、第22回アカデミー賞ではミュージカル映画音楽賞を受賞しました。

『殺戮の星に生まれて』では、その『踊る大紐育』の中から、水兵たち登場人物(白人)がアメリカ自然史博物館で先住民の展示を前に「Prehistoric Man」(意味は“原人”)という曲を愉快そうに先住民の物まねをしながら歌い踊りまくるシーンがピックアップされています。

それを見せてから本作は歴史の再現映像をぶちこみます。セミノール族のアビー・オセオラが白人の入植者に「奪ったアメリカの土地を開拓者に返してくれ」と言われ、拒否するとあっけなく頭を撃ち抜かれる…。

これだけで本作が何を突きつけたいのかハッキリします。これが歪められた歴史なんだ…と。

今も吹き荒れるヘイトスピーチ。その原点には、1478年に教皇はスペイン異端審問所設立を認めたことで生まれた白人至上主義があり、世界で初めて血を基にした人種の概念が法に用いられたということ。

それは「入植者植民地主義(セトラー・コロニアリズム)」として世界に牙をむきます。その一例として挙げられるのが、30以上の部族の連盟が住むテナコマカという土地で起こった惨劇。ポカホンタスの父であるワフンソナコックが率いていたその地に入植者のジョン・スミスが現れ、資源を略奪するために虐殺。「ただ友好的な態度でいればいいのになぜ奪うのか」という言葉がズシンときます。ディズニーアニメーション映画の『ポカホンタス』がいかに歴史を美化しているかわかりますね。

「土地(land)」という概念に別の意味が付与されてしまった時代。“ジョセフ・コンラッド”の短編「アン・アウトポスト・オブ・プログレス」から“H・G・ウェルズ”の「タイムマシン」のモーロック人、さらには『モロー博士の島』まで…。コロニアリズムのおぞましさが露呈していきます。

第1話の最後は「ターザン」で締めです。白い肌を持った先住民風のヒーローの元祖…究極の特権がそこにはありました。

Who the F*** is Columbus?

第2話は1492年のハイチのショッキングな再現映像から始まりますが、この2話は“ラウル・ペック”監督のハイチ出身としてのバックグラウンドが発揮されていました。

クリストファー・コロンブスに始まり、南米大陸の先住民のおよそ9割が消され、植民地化の勝利となり、奴隷貿易にイギリス・フランス・オランダが進出。人間は取引されるようになり、18世紀半ばには「black」という単語は悪い意味を持つようになった…。

淡々と説明されていますがとにかくゾッとする所業。これはフィクションではない。架空の星の歴史でもない。地球という惑星のたった数百年前に起きた出来事だということ。

欧州の自民族中心主義を科学的人種差別へと推し進め、黒人は劣っているから奴隷なのだという解釈がまかり通る。歯止めは一切ありません。イングランドに猿の子孫と罵られたスコットランド系アイルランド人が新天地で今度は自分たちが別の人間を貶める。負の連鎖です。

そこで取り上げられるアフリカ人奴隷の反乱の成功例となる「ハイチ革命」。1791年のハイチにできたのであれば世界中で可能だったのではないか。

その問いかけも史実に砕かれてしまいますが…。

Killing at a Distance or… How I Thoroughly Enjoyed the Outing

第3話では人類の大移動から世界初の多国籍企業「イギリス東インド会社」と「オランダ東インド会社」の登場、そして銃器の改良によって未開人への圧倒的な戦力に気をよくする白人の歴史が紐解かれます。彼らは本質的に優れていたわけじゃない、たまたま手にした武器に図に乗っていただけ…。

オムドゥルマンの戦いなどが語られる中、こういう題材のドキュメンタリーには珍しく、アジアへの言及がありました。広島と長崎の原爆投下です。なぜこれは戦争犯罪と呼ばないのかという問いかけのもとトルーマン大統領の「彼らを理解させるには原爆を落とすしかなかった」という言葉を引用し、これも殲滅であると位置づけます。まあ、日本は被害者というだけでなくそれこそ植民地主義を推し進めた加害者の側面もあるので、本当はもっと突っ込んでほしかったですけどね(大阪サミットで浮かれているあの人たちが映し出されたのは良かったけど)。

さらに動物学や人類学との絡みもこの3話では多く、フランスの動物学者“ジョルジュ・キュビエ”がマンモスなど絶滅動物について語った話題に触れ、「種の消滅などあってはならない、神の創造物が消えてなくなるなんて」という当時の認識の軽薄さも露わに。

科学が人種差別を強化した事例として取り上げられるのはやはりこの人、科学者“ロバート・ノックス”。「有色人種の文明化は不可能だ」と決定づけた彼でしたが、学生の頃にノックスの講義を受けて「種の起源」を発表した“チャールズ・ダーウィン”は人種の起源は同じと書き、ノックスの主張した人類の序列という考えを立証も否定もせず、宗教社会からの反発を招きます。そのバックラッシュなのか、人種差別者たちは進化論を都合よく切り取って利用するようになり、“フレデリック・ファウラー”の「アーリア人とセム人が文明人、中国人は半文明人、あとは無数の未開人」というあの再現映像に到達します。

ジェノサイドはナチズムと共に始まり終わったと思いたい…でも実際は違う。1904年の南西アフリカのドイツ領でヘレロ族は保留地に送られたように、前からこうした事件はあり、他の欧州国も同類だった…。

武器と科学…その奇妙な因縁もここから始まっていたのでした。

The Bright Colors of Fascism

第4話は、ビンラディンの暗殺作戦における対象のコードネームが「ジェロニモ」だったことを取り上げます。先住民の名であり、領土を拡大する白人が最も手を焼いた戦士であり最後まで抵抗したひとり。また、先住民族の名は軍事ヘリの名前にもあれこれ借用され、平気な顔で利用され続けている…。

インディアン狩りは合法で、頭部は5ドル、頭皮は50セントだったという過去の現実。銃に固執する姿勢は白人主義との関わりそのものだったわけですが、ウンデッドニーの虐殺の歴史などを知っていれば、こんな先住民の安易な文化盗用なんて論外で…。

優生学運動のリーダーだった生物学者の“チャールズ・ダベンポート”は「高い壁を張り巡らして劣等な人種を排除できるか?」と「偉大な人種の消滅」の“マディソン・グラント”に尋ねましたが、その思想は今も変わり映えなく残存している。それは私たちもよく知っていることです。

歴史家は亡くなり、テキトーな発言しかしないお喋りな評論家に代わられた現代。私たちは何をすればいいのか。

日本では「差別者」や「ヘイター」なんて言葉を相手に安易に使ってはいけない、議論では役に立たない…という意見もあります。それは確かに「調整」という作業においてはそうかもしれません。

でも歴史は「差別」や「ヘイト」なんて言葉ではそもそも生温すぎることを物語っています。源流には「殲滅」「虐殺」「根絶」といった言葉が存在し、今の私たちはそれらの言葉で表現する代わりに「差別」や「ヘイト」というマイルドな言葉でとりあえず場をなだめているだけです。こういう時代に合わせた言葉の変化は良い面もありますが、同時に歴史を風化させる悪い面も否定できません。

調整という目先の妥協点に囚われてばかりだと根本的な歴史を見失う。私はこの『殺戮の星に生まれて / Exterminate All the BRUTES』を観て、その思いを深めました。

やはり歴史は矮小化でも美徳でも梱包できません。それでは“闇の奥”は見えなくなるだけ。

“スヴェン・リンドクヴィスト”の「問題なのは教養の不足ではなく、知り得たことから結論を出す勇気の欠如だ」という言葉が頭に残り続けます。

人類はその覚悟をいつになったら持てるのでしょうか…。

ROTTEN TOMATOES

Tomatometer 85% Audience 62%

IMDb

7.2 / 10

シネマンドレイクの個人的評価

作品ポスター・画像 (C)HBO さつりくの星にうまれて

以上、『殺戮の星に生まれて / Exterminate All the BRUTES』の感想でした。

Exterminate All the Brutes (2021) [Japanese Review] 『殺戮の星に生まれて / Exterminate All the BRUTES』考察・評価レビュー