道のりは手探りです…映画『KIDDO キドー』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。

製作国:オランダ(2023年)

日本公開日:2025年4月18日

監督:ザラ・ドヴィンガー

きどー

『KIDDO キドー』物語 簡単紹介

『KIDDO キドー』感想(ネタバレなし)

Kiddoooooooo !

英語の「kid」という単語は、「子ども」という意味ですが、「child」よりもカジュアルな言い方です。さらに「kiddo」という派生的な俗語もあって、これはもっと親しみのこもったくだけた感じの子どもへの言及となります。

よく英語圏のSNSとかを眺めていると、親と思われる人が自分の子どもを指すとき、もしくは親戚と思われる人が身内の子どもを指すとき、この「kiddo」という単語が気楽に使われているのを目にします。あまり英語圏ではなさそうな人たちも使っているので、ネット上では子どもに熱烈に言及したいときに使われる言葉として広く定着しているのかな? 日本語圏では全然認知ないですよね?(私が知らないだけ?) 日本語だと「子」という最小の短い便利な言葉があるから、特段必要にならないのかもしれない…。

今回紹介する映画はそんな「kiddo」をタイトルに冠した作品です。

それが本作『KIDDO キドー』。

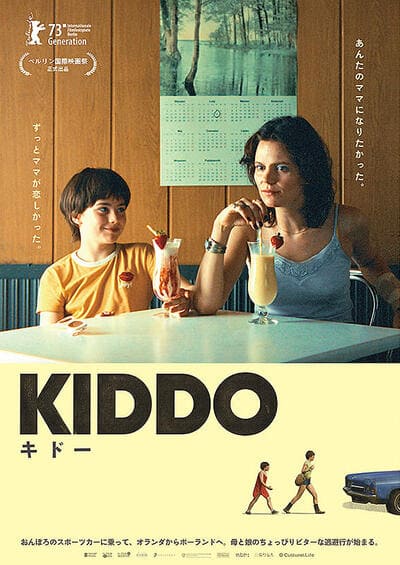

本作はそのタイトルからして当然ではありますが、ある一組の親子を描いた作品となっています。しかし、やや事情があって、主人公であるとある子どもは里親のもとにいて、そこに母親である女性が突然フラッと現れ、外に連れ出して旅に出る…というロードムービーになっています。

このロードムービーの模様が独特のタッチで描かれているのが最大の特徴で、こういう雰囲気が好きという人にはハマるでしょう。『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』や『ANORA アノーラ』でおなじみの“ショーン・ベイカー”監督が賞賛していることからもわかるように、確かに似たような手触りのある映画です。不完全な者同士の不完全な成り行きをただ見守っていくだけ…でもそこに絶妙な愛おしさもある…。

面白いのはロードムービーというジャンルといい、その漂わす雰囲気といい、アメリカン・ニューシネマっぽさがあちこちにあるにも関わらず、この『KIDDO キドー』、オランダ映画なんですね。

オランダからポーランドへと旅することになります。日本だと大雑把に言えば青森から名古屋くらいまでの距離なので、車で行けないこともない距離です。無謀な旅ではありません。国境は超えますけど、EU圏内だからそこまで苦労はしません。

この『KIDDO キドー』で長編映画監督デビューを果たしたのが、“ザラ・ドヴィンガー”(ザラ・ドビンガー)。1990年生まれと若手で、失恋や両親の離婚に直面して混乱するティーンエイジャーの青春を描いた短編『LIV』を2016年に監督し、2018年には「ロミオとジュリエット」を少年院で互いの愛に気づいた少女同士の物語へと現代的に解釈した短編『YULIA & JULIET』を製作しています。2020年には母の死による悲しみを消化しきれない若い女性を描いた短編『A Holiday from Mourning』も手がけています。そして2021年には『The Girl Who Was Cursed』というテレビ映画も監督。

このように劇場長編映画として2023年の『KIDDO キドー』に至るまで、“ザラ・ドヴィンガー”監督はもう結構経験を積んでいます。

今作でベルリン国際映画祭の若者向け映画の部門に出品され、この分野を進み続けるのか、それともさらに別のステージへ伸びていくのか。楽しみな監督です。オランダの映画産業は決して大きくないので、羽ばたいていくなら国際的な認知はかなり重要ですし…。

主役の子どもを演じるのは、2022年に放送されたオランダのドラマ『De verschrikkelijke jaren tachtig』でメインを演じ、この『KIDDO キドー』が映画初主演となった“ローザ・ファン・レーウェン”。

母親を演じるのは、ドラマ『アレス』や映画『No.10』で活躍してきた“フリーダ・バーンハード”。今回の『KIDDO キドー』での好演で、オランダのアカデミー賞と呼ばれる「ゴールデン・カルフ賞」で主演女優賞にノミネートされたそうです。確かに良い演技でした。

『KIDDO キドー』に同行して旅をしてみたい方はぜひ。

『KIDDO キドー』を観る前のQ&A

鑑賞の案内チェック

| 基本 | — |

| キッズ | 子どもでも観られます。 |

『KIDDO キドー』感想/考察(ネタバレあり)

あらすじ(前半)

オランダの里親のもとで他の子どもたちと集団生活で暮らす11歳のルーは、いつも可愛がって肌身離さずにしている小さな蛇を手で抱えながら、「あの人が明日来る」という知らせを聞きます。

その言葉を噛みしめながら気持ちが沸き上がってくるルー。本当に来る…来るんだ…。

その人とはルーの実の母親カリーナでした。離ればなれになっていた母から突然の連絡があったのです。

ルーのいるこの家庭は小さな場所ですが、穏やかで過ごしやすいです。親切な里親の女性のもとで何人ものいろいろな事情を抱える子どもたちとも打ち解け合っています。それでもルーにとっては実母の存在は軽視できません。

ルーは同室の子から母について覚えていることを聞かれます。おぼろげな記憶しかありません。ルーの中では母は特別な存在でした。いや、本当はよく知りません。でもきっとそうに違いない…そう思っていました。

翌日、時間が来るのを今か今かと待っていました。時計の針を見つめつつ、ソファで座って待つばかり。でも来ません。知らされた時間になっても誰ひとり現れず、1日が過ぎていきます。

明日こそ良い日になると里親の女性に言われつつも、ベッドで横たわるルーは不安でした。母は本当に私を気にかけているのか…。もしかして忘れられているのか…。

さらに翌日、前日よりも暗い気持ちで佇んでいると、ルーは窓から木陰に隠れて周囲を気にしながら立つひとりの女性を見つけます。もしかしてあの女の人が…。

外に出るとその女性は施設の中に入ってきます。興奮を抑えつつ、その母と思われる人と話しをします。出かけようとのことです。断るわけもありません。ルーは急いで身支度をします。

「その日の夕方には戻る」とメモを残して言われるがままにリュックを背負い、一緒に出かけます。

母はハリウッドスターでスタントもしているようです。今はラフな格好ですが左手が包帯で覆われています。少し歩くと母の車があり、それに荷物を乗せ、ボロボロなドアを蹴って乗り込みます。母はエンジンをかけ、車を走らせます。

母はルーのスマホを窓から放り投げ、2人きりの旅を体験できるようにします。本当に母が隣にいる…ルーは実感を噛みしめます。

ガソリンスタンドでしばらくひとり車内で待つことになります。いきなりの母の登場にまだ落ち着かず、そわそわします。母が戻ってこないので、車から降りて探しに行くことにします。母はコンテナトラックの上に立っていました。

自由奔放な母に、ルーの心も解放されていきます。

ルーをポーランドの祖母のいる場所まで連れていくと母を言い放ち、流されるままに同行します。母がいればそれだけでじゅうぶんでした…。

何もかも曖昧な母子ロードムービー

ここから『KIDDO キドー』のネタバレありの感想本文です。

『KIDDO キドー』は基本的にずっとルーの視点で進行します。私たち観客は第3者の目線でそれを眺めることになるので、傍から観ると「え?」となるような展開ではあります。

そもそもルーは里親のもとで養育されています。オランダにはいろいろな形態の里親の在り方がありますが、養子縁組とは異なり、里親制度は一時的なもので、里親は里子に対する親権を持たないのが基本です。とは言え、実親が子どもを里親のもとから勝手に連れ出すわけにはいかず、里親家庭で1年以上過ごしている子どもを里親家庭から引き離すには少なくとも里親の同意が要ります。

作中を見るかぎり、カリーナはルーを勝手に遠くまで連れ出しているように見えますが、しかし、電話も事前にしているようで、どこまで里親と同意したのか観客には示されません(冒頭の電話の会話は全部明かされない)。もしかしたら全部やろうとしていることを話していたかもしれません。里親が同意しているならそれは実際は問題はありません。

でもカリーナはルーには「これは誘拐だ」とわざとスリルあるような言い方をしており、まるで楽しんでいます。

そのうえ、車のラジオは壊れているとか、モーテルなど宿泊地では常に映画を観ていてニュースを見せないとか、スマホは捨てさせるとか、やけに情報の遮断をします。そして、ルーとウィッグまでつけてファッションを楽しみますが、あれも身元がわからないように変装させているようにも思えます。優しそうに見えても、本当に計画性のある誘拐犯みたいです。

要するにカリーナはどこまでこれを意図的に何を狙っているのか、観客にもルーにも最後まで判断できないままこの物語は進行する…すごくヘンテコなロードムービーです。軽いタッチの映画ですが、結構ややこしい構図になっています。

最低限わかるのは、あのカリーナがハリウッドスターだというのは嘘だということ。それはルーも察せていたようですが、それにしたって妙にハリウッド被れの振る舞いといい、どこまで演技でどこまで素なのかこれまたわかりません。

ちょっとあまりに確かなことが少なすぎて、あのカリーナの存在とこの旅自体が全部ルーの想像の中の出来事なんじゃないかと勘繰りたくなるほどです。

しかも、道中ではグジェゴジュというなぜか行く先々で出会う子どもが現れたり、ルーの心理が揺らぐような第3者の介入があります。子どもの前に現れるのが子どもであるというのが、この映画が大筋として子どもの世界を描いていることの象徴ではありました。

親に付き合ってあげる子

『KIDDO キドー』で描かれているのは、不完全な親の存在です。カリーナの言動は正直に言えば模範的な親とはほど遠いです。世間からは責められるでしょう。

ルーはそんな母親に付き合ってあげています。子のほうが親に忖度してあげている…。

でもこういうことってあると思うんですよね。親が子を世話する…という一方的な関係に思われがちですが、子が親を世話するとまではいかないけど、付き合ってやる…みたいな感じになることが。子どももバカではありません。発達にともない、「親は特別じゃなくて同じ人間なんだな」と理解できるようになっていきます。

“ザラ・ドヴィンガー”監督は自分の感性だけで映画を作っていくタイプの人なのかなと思ったら、本作の製作にあたって児童心理学者に話を聞きに行ったり、わりとリサーチしている人のようです。

児童心理学において、親が不在の子ほど完璧な親を求めるという傾向があるらしく、ルーの序盤の心理はそれを反映するような描き方になっています。

ルーはたまたま「型にはまらない親」を持つ立場です。カリーナは母親ですし、愛そうともしていますが、お手本的な接し方を実行はできません。

一日一回は叫ぶとか、「人生はゼロか100か」みたいな意味ありげで中身はない言葉を語るのみ。場当たり的で破天荒でしかありません。

あげくには「ボニーとクライド」ごっこをする始末。ルーも「ボニーとクライド」を正直に言ってよくわかっていないのに(今の子がわかるわけもない)、文句も言わずに母に付き合ってあげる健気な姿が何とも言えません。明らかに似合っていなくてもカリーナのような服装になっていくあたり、ルーにしてみれば母に付き合うことも一種の刺激的な遊び。そう悪くないものかもしれません。

ではカリーナは無自覚なのかというと、「ダメな親ならいないほうがマシ」という言葉に象徴されるようにどこか自己批判的な滲みもみせ、それはカリーナの母(ルーの祖母)との関係に表れているような…そんな匂わせもあります。

しかし、ポーランドの祖母の家に到着すると、すでに亡くなっていたことが発覚し、ここでこの旅が急に現実に引き戻されて冷めるようなショックが起きます。映画のトーンが揺らぎます。

そこからずっと付き合っていただけのルーが自己主張をするようになりだします。「家に帰りたい」と。この家は里親のもとのことです。ルーには実母はいるけど、家はあそこなんですね。

そのルーにとってのもうひとつのアイデンティティがあの小さな蛇(ヘンクという名前)で、ルーはあの蛇を母親並みに大切にしています。最後はカリーナは消えて蛇が戻ってくるあたり、血縁主義や母親責任論に着地しない、軽やかなエンディングだったなと思いました。

実母も大切。里親の家庭も大切。蛇も大切。それでいいんだという肯定感。

子どもは大人の見えないところで脱皮するように成長しているものですね。

シネマンドレイクの個人的評価

LGBTQレプリゼンテーション評価

–(未評価)

作品ポスター・画像 (C)2023 STUDIO RUBA

以上、『KIDDO キドー』の感想でした。

Kiddo (2023) [Japanese Review] 『KIDDO キドー』考察・評価レビュー

#オランダ映画 #ザラドヴィンガー #親子 #ロードムービー