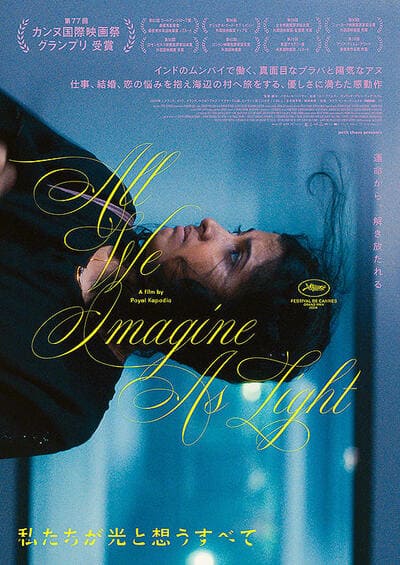

それらが交差して…映画『私たちが光と想うすべて』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。

製作国:フランス・インド・オランダ・ルクセンブルク(2024年)

日本公開日:2025年7月25日

監督:パヤル・カパーリヤー

性描写 恋愛描写

わたしたちがひかりとおもうすべて

『私たちが光と想うすべて』物語 簡単紹介

『私たちが光と想うすべて』感想(ネタバレなし)

2024年のインドの隠れた良作

アメリカのアカデミー賞のいち部門である国際長編映画賞(以前は「外国語映画賞」という名称)は、各国で一本の映画を選出してエントリーするというルールになっているので、「その国がどの映画をエントリーさせるのか?」が注目されやすいです。

場合によっては「なぜこの映画が選ばれなかったのか?」と批判されることもありますし、その背景にはその国の映画業界の諸事情が絡んでくることもあります。

2024年の映画を対象とした第97回アカデミー賞でもある映画をめぐってひと悶着ありました。

その映画とは本作『私たちが光と想うすべて』です。

『私たちが光と想うすべて』が非常に評価が高く、第77回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門でグランプリを受賞し、絶賛の声が相次ぎました。2024年の映画の中でもひときわ批評家の間で話題になった一作でした。

にもかかわらずアカデミー外国語映画賞にはノミネートされず…というかエントリーすらされなかったんですね。

『私たちが光と想うすべて』はインドを舞台にしており、インド人の“パヤル・カパーリヤー”が監督し、紛れもなくインド映画です。ただ、国際共同制作であり、フランスなども製作に関わっています。こういう場合、どの国のエントリーになるかは関係者の協議で決めるのですけども、『私たちが光と想うすべて』はインドのエントリーにも、フランスのエントリーにもなりませんでした(インドは『花嫁はどこへ?』、フランスは『エミリア・ペレス』を選びました)。

とくにインドから選出された『花嫁はどこへ?』も女性監督による作品だったこともあり、よく『私たちが光と想うすべて』と比較されることになってしまったわけですけども、まあ、いろいろな意見はあるにせよ、無難なほうを選んだ感じは否めないですね(決してもう片方を咎める意味合いはないですが)。

『私たちが光と想うすべて』には確かにわかりやすいエンターテインメント性は薄いですが、インドの社会におけるあまり可視化されづらい片隅の女性たちに光をあてています。間違いなく本作はフェミニズムな映画ですが、ことさら交差性(インターセクショナリティ)が際立つ一作だと思います。

“パヤル・カパーリヤー”監督は本作が長編劇映画監督デビュー作だそうで、その前は2021年に『何も知らない夜』というドキュメンタリーで高評価を受けています。思えばこの『私たちが光と想うすべて』も劇映画ながらドキュメンタリー的なカメラがただ起きていることを見守っていくような味わいがあります。

静かにじっくり眺められる環境で『私たちが光と想うすべて』を見つめてみてください。前半は暗いシーンも多いので、観やすいように鑑賞空間を調整しておくといいです。

『私たちが光と想うすべて』を観る前のQ&A

鑑賞の案内チェック

| 基本 | — |

| キッズ | 性行為の描写があります。 |

『私たちが光と想うすべて』感想/考察(ネタバレあり)

あらすじ(序盤)

暗い外、それでも多くの人が行きかい、それぞれの仕事をしています。このムンバイはインドでも有数の人口過密地であり、人でごった返しているのは普通の光景です。その人混みの喧騒の中に、プラバとアヌは静かに佇んでいました。

プラバとアヌは共通点があります。2人ともマラヤーリの民族の出自です。そして同じ病院で働く看護師であり、アヌはプラバよりも年下。また、2人はルームメイトとして一緒に暮らしてもいます。仕事でも家に帰っても2人は近くにいるため、公私で親密な間柄にありました。

しかし、2人には違いもありました。真面目なプラバは親が見合いで決めた相手と結婚していました。その夫は今はドイツにいるはずでそこで仕事を見つけたらしいのですが、肝心の夫本人からの連絡が1年以上もなく、完全に放置状態にありました。そもそも相手のことはよく知りません。こんな状況なので結婚している感覚もない生活でした。

アヌはヒンドゥー教徒の両親から求婚者候補の写真をひたすらに大量に送られる中、当の自分はシアーズというイスラム教徒の男性の恋人を作っていました。でも、その相手の宗教ゆえにその関係を親が納得するわけもありません。そのため、恋愛を隠すような日々でしたが、一緒の時は楽しそうにしています。物陰に隠れてキスをし、身体を重ねることもあります。

看護師の仕事はたくさんあります。患者の相手だけではありません。掃除も洗濯もやらないといけません。プラバは新人の若い看護師に指導もしています。

病院の医者であるマノージがプラバに優しくしてくれ、明らかに愛を示していましたが、プラバはこれでも既婚者なのでそんな関係になる気はありません。

ある日、家でくつろいでいたプラバとアヌに荷物が届きます。箱を開けると、真新しい赤いドイツ製最新式炊飯器でした。2人が買ったものではありませんし、身に覚えもないです。差出人は不明です。ドイツと言えばプラバには心当たりがあります。でも確証はありません。複雑な気持ちが募ります。

ある日、病院の食堂に勤めるパルヴァディという年配の女性が新たに建築される高層ビルのためにずっと住んできた古い自宅の建物から立ち退きを迫られていることを知ります。もはやその立ち退きに抗う術はなく、パルヴァティは今の仕事を辞めてラトナギリ近郊の故郷の村に戻ることにしたそうです。

プラバとアヌはパルヴァティに対して何もできない無力さを感じつつ、それでも故郷に戻る彼女に同行することにしますが…。

ここから『私たちが光と想うすべて』のネタバレありの感想本文です。

マラヤーリ女性の国内移住の物語

『私たちが光と想うすべて』は冒頭のモンタージュからして非常にこの映画を象徴していました。

通勤の車窓から多種多様なムンバイ庶民の人たちが各々で働き動き回り、場面が次々と流れていきます。本当にただの日常です。私のような日本語圏の人はこういう映像をみると「みんなインド人だな」と勝手に判断してしまいますが、確かにそうかもしれませんが、このシーンでは聞こえてくる言語はさまざまです。これこそインド。

インドの憲法には22の言語が列挙され、国勢調査では122の言語が記録されているとおり、インドはひとつの国でも話されている言葉はとんでもない種類があります。

つまり、同じインドの国内でも地域を移ればそこは別世界。言葉が通じない人もたくさんいるのが当たり前。そんな世界で自分の居場所を見つけることの難しさですね。

本作の主人公であるプラバとアヌは2人とも「マラヤーリ」の民族の出自で、このマラヤーリはマラヤーラム語という固有の言語文化を持ちます。ケララ州に起源があるため、この州では97%がマラヤーリ人であるとのこと。逆にその他の州では途端に少数民族になります。

マラヤーラム語で綴られる『私たちが光と想うすべて』はマラヤーリ人の国内移住が土台にある物語です。プラバとアヌはマハーラーシュトラ州のムンバイに移り住み、そこに根を張ろうとしています。2人とも看護師ですが、看護師という職業は、インドでは女性が故郷を離れて別の州で働く際によく選ばれやすい仕事なのだそうです。

本作を観ているとインドの看護師はプロフェッショナルの職業というよりは、女性のジェンダーロールの延長にあるような仕事にみえます。掃除とか洗濯とかしているのでほぼ家事です。

女性たちは「家」という檻から飛び出しても、移住先でやることはそれほど変わりません。その現実を噛みしめながら、プラバとアヌは社会のどうしようもない喧騒の中を流されるようにただ生きています。

ルーチンワークのように乗り物に乗っている姿がそれを暗示させますし、作中でちょこちょこと出てくる「猫」の存在もプラバとアヌに重ねられます。

そんなプラバとアヌですが、マラヤーリ人の女性という点は共通していますが、それぞれの境遇は異なります。

プラバのあの結婚しているけど独身のような生活実態になっている姿はなかなかに歪です。いっそのこと独身のほうがまだ自由に行動しやすいかもしれませんが、「自分は結婚している身である」という自意識がプラバ自身を縛り上げているのが作中でもよく伝わってきます。

アヌはシアーズという恋人との、いささか未熟な陽気でスリリングな逢瀬をひた隠しにすることを楽しむ人生を送っていますが、一見するとそれは自由に思えても、実際は女性の抑圧の中でかろうじて見いだした微かな自由さにすぎません。なのでこちらもどこか切なく虚しさも漂います。

インドの女性たちはどこへ行けばいいのか

そうしたそれぞれの生き方をなんとか見つけて、あの大都会で暮らしている女性たちですが、『私たちが光と想うすべて』はさらに現実の追い打ちがやってきます。

それがパルヴァディというプラバとアヌよりも年配の女性に降りかかる出来事。要するにジェントリフィケーションがこのムンバイでもあるわけです。より商業的な価値を優先し、都市空間は現在進行形でどんどん変容していっています。

せっかくどうにかこの地に移住して根を張ろうとした女性たちの住処は奪われ、では次は一体どこに行けばいいのか。

本作はその現実に抗うこともできません。せいぜい看板にモノを投げるくらいが精一杯です。あの看板のメッセージも残酷ですね。社会が一部の人に特権を与え、その他の弱者を切り捨てているという構図を誇らしく示していて…。

そこでプラバとアヌとパルヴァディは、パルヴァディの地元である海辺の村に行き、舞台は一変します。前半は暗いシーンばかりで、そこで女性たちが薄っすらと視認できる世界でしたが、後半はもっと全面にくっきり映ります。

ただ、だからといって「自然に囲まれた田舎こそ理想!」みたいな安直さには片付かず、3人ができるのはやはりここでも寄り添いあうことだけ。根本的な解決には至りません。でもそれでもこの映画はその瞬間を捉えることに専念しています。

ずっと自分の声をあげることもできなかったプラバは“存在しないような”夫の存在と真っ向から対峙して決別します。助けはするが許さなくていいというバランスがいいですね。

アヌはシアーズとの関係を受け入れ、女性の性欲が肯定されながら、2人は混ざり合います。決して異宗教同士の愛をドラマチックな大団円にするわけでもないです。

最終的にシアーズも含めた4人があの世界で小さな明かりのある空間を築き、そこでお喋りをする。まるであそこが小さなムンバイみたいな感じです。男性のシアーズも含めることで、「女性だけが集まればいい」的な発想の「女のみの世界こそが楽園」という単純さに傾かないのも良いところでした。

“パヤル・カパーリヤー”監督の『私たちが光と想うすべて』は、3人の女性の相違点を無視せず、それでいてそこに繋がりあえるフェミニズムをしっかり可視化する映画でした。どうしてもそうした女性たちは社会で見えない存在にさせられやすいです。もしくはそうした女性たちの間には見落としたり無視したりしがちな余白があるのに、それを省略されてしまいます。しかし、この思慮深い映画は、丹念にそれらを掬い取ってくれました。

シネマンドレイクの個人的評価

LGBTQレプリゼンテーション評価

–(未評価)

関連作品紹介

第77回カンヌ国際映画祭の受賞作の感想記事です。

・『ANORA アノーラ』(パルムドール)

・『エミリア・ペレス』(審査員賞)

・『聖なるイチジクの種』(特別賞)

・『サブスタンス』(脚本賞)

以上、『私たちが光と想うすべて』の感想でした。

作品ポスター・画像 (C)PETIT CHAOS – CHALK & CHEESE FILMS – BALDR FILM – LES FILMS FAUVES – ARTE FRANCE CINEMA オール・ウィー・イマジン・アス・ライト 私たちが光と想う全て

All We Imagine as Light (2024) [Japanese Review] 『私たちが光と想うすべて』考察・評価レビュー

#インド映画 #フランス映画 #パヤルカパーリヤー #カニクスルティ #ディビヤプラバ #カンヌ国際映画祭 #セテラインターナショナル