精神障害者ではなく同船者として…ドキュメンタリー映画『アダマン号に乗って』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。

製作国:フランス・日本(2023年)

日本公開日:2023年4月28日

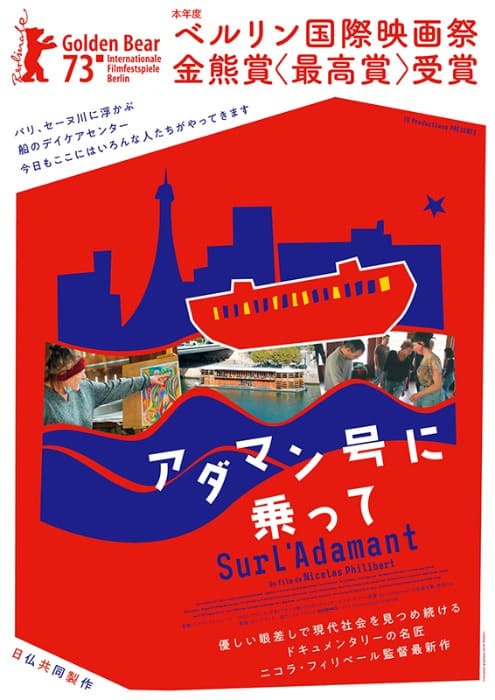

監督:ニコラ・フィリベール

あだまんごうにのって

『アダマン号に乗って』簡単紹介

『アダマン号に乗って』感想(ネタバレなし)

精神疾患の歴史の最前線をゆっくり進む船

精神疾患を抱える人々の扱われ方は、歴史上で大きく変移してきました。

西洋において、中世から近世の頃は、精神疾患の治療は本格的に行われておらず、もっぱら「隔離」することが主だったそうです。物理的に閉じ込めることで、世間から見えなくさせ、ときおり見世物のように晒していく…それが当時の当たり前でした。

しかし、18世紀になってくると反応が変わり始めます。医師の中から、精神疾患者にリハビリテーションを軸とした治療を行うべきではないかという意見が生まれ、また、精神疾患は治療することで寛解できるという認識も広まっていきます。それでもなおも精神疾患者を拘束するといった対応は行われていました。

19世紀になると、医療制度が確立し始め、診断カテゴリも大きく整えられていくようになります。制度だと、1845年のイギリスの「月狂条例」などが有名です。精神疾患が占星術や悪魔学と結び付けられていた(精神疾患者が「lunatic」と呼ばれていた)古代や中世の時代と比べると相当な進歩です。

けれども良い方向に変わっていくばかりではなく…。20世紀には優生学が登場し、精神疾患は劣った存在として生殖規制が行われたり、医療の権威化によって患者の立場がないがしろにされる事態も起きました。政治的な策略で精神病棟への収容が実施されることも…。

そんな過ちも経験しつつ、現在は人道的な立場に立ち、当事者の権利を大前提に、ケアを提供する社会を作っていく取り組みが模索されています。その試みはまだまだ過渡期で、偏見がなおも医療の現場でも残存し、問題化することも多々あります。国によっても全然状況が違います。正直、日本なんて遅れまくりだと私も思います。

医療に着目しましたが、表象の視点でも、精神疾患者やその関連施設をおどろおどろしく描写することが今なお目立ちますし、偏見の助長は無くなりそうにありません。

それでも…それでも一歩一歩新しい関わり方は試行され、実践されています。そうした将来性のある姿にこそ、もっと光をあててほしいものです。

そんな中、このドキュメンタリー映画が2023年にベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞したのは大きな意義があったでしょう。

それが本作『アダマン号に乗って』です。

フランスのパリにある、精神疾患のある人々を対象とする実在のデイケアセンターを取材し、カメラにおさめた密着ドキュメンタリーなのですが、このデイケアセンターがとにかくユニークです。

まず位置と外観が際立っていて、パリのセーヌ川に浮かんでいます。「どういうこと?」という感じですが、実際に観ればわかります。施設名は「L’Adamant Day Center」であり、名称は普通ですけども、見た目は船っぽいのです。

そこで行われていることも従来の精神疾患者のための施設のイメージを覆すもので…。

本作はそんな「L’Adamant Day Center」での日常をのんびりと見つめるドキュメンタリー。なのでかなり平穏です。波乱万丈な起承転結はありませんし、衝撃的な展開を観たい人はお呼びではありません。でもこの一見すると退屈にさえ感じる風景こそがこの「L’Adamant Day Center」のありのままの日々なんでしょう。

『アダマン号に乗って』を監督するのは、フランスの大ベテランである“ニコラ・フィリベール”。ルーヴル美術館で働くスタッフに注目した『パリ・ルーヴル美術館の秘密』(1990年)、フランス国立自然史博物館の改修工事を記録した『動物、動物たち』(1994年)、パリのろう学校などのろうあ者の姿を綴った『音のない世界で』(1995年)、小さな学校に長年勤務してきたひとりの教師を題材にした『ぼくの好きな先生』(2002年)、パリ植物園の1頭のオランウータンに焦点をあてた『Nénette』(2010年)、看護学校で学ぶ多様な生徒たちを追った『人生、ただいま修行中』(2018年)…いずれのドキュメンタリーも何気ない時間を生きる者たちの姿を見つめたものばかり。

『アダマン号に乗って』でもいつもの“ニコラ・フィリベール”監督の語り口ですが、今作で第73回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門に出品され、最高賞の金熊賞を受賞したことで、キャリアの集大成になった感じもあります。

実はこの『アダマン号に乗って』は三部作らしく、すでに2024年に『At Averroès & Rosa Parks』という別の精神疾患施設を映したドキュメンタリーも製作済みで、“ニコラ・フィリベール”監督も気合入ってます。

あともうひとつ特筆点があって、本作『アダマン号に乗って』は日本の配給会社「ロングライド」も制作面に参加しているんですね。良い仕事しましたよ。

ちょっとお付き合いいただけるなら、一緒にアダマン号に乗ってみませんか?

『アダマン号に乗って』を観る前のQ&A

オススメ度のチェック

| ひとり | :じっくり集中して |

| 友人 | :関心ある者同士で |

| 恋人 | :盛り上がりづらい |

| キッズ | :退屈すぎるかも |

『アダマン号に乗って』感想/考察(ネタバレあり)

本当にこんなところにある

ここから『アダマン号に乗って』のネタバレありの感想本文です。

ドキュメンタリー映画『アダマン号に乗って』の舞台となる「L’Adamant Day Center」。

映画の冒頭と最後でその外観がパリのセーヌ川沿いの街並みとともに映し出されますが、本当にあのまんまの立地です。

Googleマップであらためて確認するともう少し地図情報を整理できますので、ぜひやってみてください(「L’Adamant Day Center」で検索すればいいです)。

地図ではセーヌ川の中に「病院」を示す表示があり、何も知らないと「位置情報がズレているのかな?」と思ってしまいかねないのですが、本当にそこにあります。ただ、船のような外観ですが、もちろん船ではなく、港から港に移動するわけでもありません。セーヌ川にはこういう川の上にある施設がいくつもあるので、全く目立たずに、その風景に馴染んでいます。景観に配慮したデザインですね。

セーヌ川はもともと水の流れが穏やかで、そこまで氾濫もしない(そうは言っても過去には洪水になっているけど)ので、こういう川上施設が成り立っているのかな? 私はあまりそういう都市計画の歴史とかに詳しくないからわからない…。

「L’Adamant Day Center」自体は2010年に内装も含めて完成したみたいです。

シャルル・ド・ゴール橋の傍にあり、500mちょっと先には国立自然史博物館やパリ植物園があります。パリの観光の中心地です。

ホテルの前ですし、隣には同じ川の上の施設でカフェ・レストランもあるので、観光客ととかなら普通にうっかり勘違いして入ってしまいそうですよね。まあ、中に入ってもコーヒーくらい普通にでてくるのかもしれないけど…。

大方の人はここにまさか精神疾患者向けのデイケアセンターがあるなんて想像もしないでしょう。

つまり、なぜ私たちがこの「L’Adamant Day Center」にちょっとびっくりするのかと言えば、こうして都市の中心部に馴染んで存在しているからです。それは「精神疾患者は隔離するもの。遠ざけるもの」という根深い偏見がまだまだ残存している人にとっては、あり得ないような光景です。この手の建物が堂々と観光ランドマークの合間にあるなんて考えられません。

日本でもいまだにそういう精神疾患者向けの施設や病院が地域住民から避けられ、「ここに作るな」と反対に遭うみたいな悲しい話を聞きます。

本作を観ると、なんだかそんな拒絶反応がバカバカしくなるくらいに平凡です。良い意味で平凡なのです。

構造上も自由に出入りできて、ここには「隔離」の「か」の字もありません。社会と地続きで、精神疾患者がそこに存在しています。社会の構成要素です。

その施設の佇まいがもうこの「L’Adamant Day Center」の方針を表しています。

うわべだけのオシャレ空間ではない

『アダマン号に乗って』は外観や立地だけでなく、内装も素晴らしく魅力的です。

太陽光が差し込んでくる木造の温かみのある空間で、均質な間取りではなく、それぞれの個性を持ったエリアがシームレスに連結しています。

私の第一印象…というか、たぶん本作で知った大方の人は、この「L’Adamant Day Center」に「行ってみたい!」、いや、何だったら「住んでみたい!」とさえ思うのではないでしょうか。

ホテルとしてそのまま貸し切っても全然通用するオシャレな居心地の良さがあります。

実際、ここはアーティストのスタジオのようなオープンスペースとして機能しており、もっぱら芸術活動が行われています。もちろんそのメインの活動者は精神疾患のある人たちです。

施設のスタッフもいますが、白衣はおろか制服さえもないので、外来患者との区別が全くつきません。ドキュメンタリーでは対面取材があるので、そのときになって初めて「あ、この人はこういう立場なんだな」とわかります。それくらいの情報があってやっとわかるレベルで、各個人が二極化せずに混ざり合っています。

ドキュメンタリー自体は、「この人は○○症で、こういう対応をしていて…」とか、「あの人は○○障害で、こんな状況で…」とか、そういう医療的な処方ノウハウを解説するものでは微塵もないです。「リハビリテーションはこうしたほうがいい」といった提案でもなく、ただそこにいろんな人たちが佇んでいる姿を撮っているだけです。

本作で映し出されるそれぞれの人たちにそれぞれの意見があり、考えがあり、実践があるのですが、それらについて「これは手順どおりで正しい」とか、「それは間違っている」とか、そういう正誤判定をすることもありません。

それがまた「だからこの施設はリラックスできるのだろうな」という納得感を与えてくれます。

正直、外装や内装だけはオシャレな建物なんて、別にそれなりの予算があれば、デザイナーでも雇って作れるものじゃないですか。例えば、日本にもオシャレな雰囲気だけは人一倍漂わす図書館とかもあるし…。でもそういうところは利用者視点で使いやすいかというと実はそうでもなかったり…。ビジュアルで取り繕っているだけだったりします。

しかし、この「L’Adamant Day Center」は見た目と運営の在り方が一致している。コンセプトとしてそれができてくれないと話になりませんが、そう実現できている事実だけでも凄いなと思ってしまいますね。

芸術はこんなものでもいい

『アダマン号に乗って』で映し出されるこの施設にいる人たち…精神疾患を抱える人たちも、施設スタッフも、ひとつの船を共有する同じ乗船者です。

前述したとおり、この「L’Adamant Day Center」では、もっぱら芸術活動が行われていて、作中でも、冒頭から熱唱に始まり、絵に、ギターに、ピアノに、裁縫に、料理に…実に伸び伸びと各自が創作に勤しんでいます。

この芸術の場になっているというあたりは、いかにもフランスらしさであり、それだけを聞くとなんだかフランスの教養を象徴する、下手するとステレオタイプな感じにもなりかねないのですが、本作を観るとそうなってません。

むしろそういう世間が思い浮かべるフランスの教養的芸術の格調高さを、あっさり木端微塵にぶち壊す痛快さがあります。

作中の利用者たちの芸術に取り組む姿は、言葉にできない絶妙なユーモアがあるんですね。当人はそんなつもりはないかもですけど、面白いのです。しかも、ツッコミ不在なので、誰もそのユーモアをコントロールするわけでもない自由さもあって…。

注記しておくと、これはその芸術が笑いものにされているわけではありません。当人はとにかく好き勝手しているし、施設内ではそれがバカにされることもないし…。逆に「こんな才能があったのか」と驚くアート性をみせる人もいます。

ただ、その姿勢が…こう…緩いんですね。それが高尚さをぶっこわすユーモアとして炸裂することもある。「あ、こんなユルさでいいんだ」と芸術に対するハードルを下げてくれます。議論し合うシーンでも全然噛み合ってないし…。完璧さを求められないのです。

映画の感想とかも真面目に書かないといけない(そもそも真面目とは?)とか、たまにプレッシャーに感じたりもしますが、本作を観たあとだと「あのシーンの背景はなんかペニスみたいに見えました」くらいの感想でいい気がしてくる…。

私は『アダマン号に乗って』を観ている間、どうしても自分の学校時代の嫌な経験と比較してしまうことが一部であって…。というのも、まあ、私は自分の特性ゆえなのか、学校のような集団生活に溶け込むのにかなり必死で、相当なストレスの中で自分を律して目立たないように混ざろうとしていたわけです。大人になってもいまだにそういうところはあります。

一方でこの「L’Adamant Day Center」は規範を用意していないように見えるので、そんな私からしてみれば、とても安心できそうな空気を感じました。気軽に行けるカフェみたいな…なんなら通常のカフェよりも行きやすいですよ。

一応、私は本作からのみでこの「L’Adamant Day Center」を評しているので、実際はそんな単純ではないとも思います。この施設も基本はオープンですが、そうとは言っても利用できる機会は限りなく広く開放されているわけではないでしょうし、ケアを万人に届けるのは難しいです。

しかし、『アダマン号に乗って』で映し出されるあの瞬間は確かに何かモデルケースになりそうなものでした。モデルケースって言い方は無機質すぎるかな? 障害(ディサビリティ)のケアは医療化から社会モデルへと更新されている中、本作は日常モデルともいうべき未来像を示してくれたのかもしれません。

シネマンドレイクの個人的評価

LGBTQレプリゼンテーション評価

–(未評価)

作品ポスター・画像 (C)TS Productions, France 3 Cinema, Longride 2022 アダマン号にのって

以上、『アダマン号に乗って』の感想でした。

On the Adamant (2023) [Japanese Review] 『アダマン号に乗って』考察・評価レビュー

#フランス映画 #精神疾患