1940年代のセクシー女性アニメキャラの行く末…アニメシリーズ「レッド短編アニメ」(初期)の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。

製作国:アメリカ(1943年~)

原案:テックス・アヴェリー

セクハラ描写 人種差別描写 恋愛描写

れっど おかしなあかずきん

「レッド短編アニメ」物語 簡単紹介

「レッド短編アニメ」感想(ネタバレなし)

ホットなレッドを知っていますか?

以前に、「アニメーションの中の女性」を語るうえで、欠かせない原点となる女性キャラクターとして「ベティ・ブープ」を紹介しました。

ステレオタイプなセクシーさを身にまとい、セックスシンボルとなりながら、一方でフェミニストのアイコンとして親しまれた伝説の存在でした。

そんな1930年代のベティ・ブープを受け継ぐように、1940年代に別のセクシーな女性アニメキャラクターが誕生しました。

それが「レッド(Red)」です。

厳密にはこれはキャラクターの正式名ではなく非公式な呼び名であり、作品ごとにキャラ名が違います。それに主役キャラクターとして確立したとまでは言えず、固有のシリーズは作られませんでした。

しかし、1940年代にその存在感はひときわ目立っていました。もちろんセクシーだったからなのですが…。

ヘイズ・コードの時代だったのですからなおさらです。ヘイズ・コードはヌードを禁止していましたが、性的な表現を全て禁止していたわけではありません。それでもこれだけ性的アピールがなされる人間女性の姿のキャラクターがいるのは異例です。

当時は、「バッグス・バニー」(1940年に誕生)、「トムとジェリー」(1940年に誕生)、「ウッディー・ウッドペッカー」(1940年に誕生)、「チップとデール」(1943年に誕生)、「ワイリー・コヨーテとロード・ランナー」(1949年に誕生)と、擬人化された動物キャラが大盛況だった時代です。

レッドを生み出したのは、“テックス・アヴェリー”(テックス・エイヴリー)というアニメーターでした。彼のクリエイティブな方向性は強烈で、以前まであったリアルな動きを模写するスタイルの真逆をいく、徹底したアンチ・リアルで攻めていました。

とくに過剰なまでの暴力的なドタバタ劇(例えば、ハンマーで殴られてぺしゃんこになる、自分の頭を銃で撃って霊体になる)を特徴とし、やりたい放題にしまくるアニメーションが武器でした。

“テックス・アヴェリー”は1940年代に「MGMカートゥーン・スタジオ」に入り、そこで「バッグス・バニー」などを生み出していくのですが、レッドもそんな中で生まれました。“テックス・アヴェリー”は第4の壁を突破するパロディも得意で、その副次的な流れでレッドは誕生することに…(詳細は後半の感想で)。

今回は『Red Hot Riding Hood』(1943年)、『The Shooting of Dan McGoo』(1945年)、『Swing Shift Cinderella』(1945年)、『Wild and Woolfy』(1945年)、『Uncle Tom’s Cabaña』(1947年)という5つの初期の短編アニメ作品をピックアップして、レッドの魅力と表象を掘り起こしてみようと思います。

なお、「MGMカートゥーン・スタジオ」の作品は後に「ワーナー・ブラザース」に買われてしまったので、現在はそちらの権利下にあります。

「レッド短編アニメ」を観る前のQ&A

鑑賞の案内チェック

| 基本 | — |

| キッズ | やや性的なシーンが含まれるので、低年齢の子どもには不向きかもしれません。 |

「レッド短編アニメ」感想/考察(ネタバレあり)

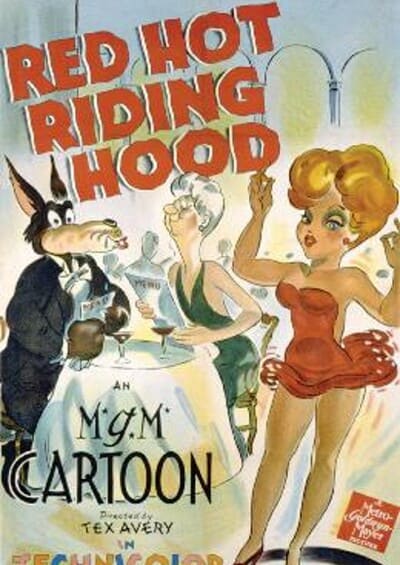

『Red Hot Riding Hood』(1943年)

レッド(Red)が初めて誕生したのがこの1934年の『Red Hot Riding Hood』。その始まりは童話に対するメタなギャグ改変からでした。

本作は最初はオーソドックスな『赤ずきん』から始まります。登場する赤ずきんも小さい女の子で普通です。ところが、赤ずきんも、オオカミも、おばあちゃんも、口々にこれでは平凡すぎてつまらないと文句をぶちまけ、第4の壁を突破し、ナレーターが観念したように別の物語を語りだします。

舞台は都会の高級ナイトクラブ。オオカミがそのナイトクラブの席につくと、ステージで満を持してこの世界における「赤ずきん」であるレッドが登場。その姿は超セクシーな赤いファッションのパフォーマーで、それはオオカミも大興奮です。

1940年代はニューヨークなどでナイトクラブが普及して絶頂期となりました(もっと過激なパフォーマンスをするバーレスクはだんだん規制で衰退していったのと対照的)。

このレッドが登場したエピソードもその社会の世相を映し出していると言えます。あきらかにカネもなさそうなオオカミが頑張って話題のナイトクラブに足を踏み入れ、ついに噂の魅惑的なセクシーさを拝めてテンションが上がりまくるというのも、当時っぽい風刺が効いています。

ヘイズ・コードがあるはずなのによくこのレッドの描写が許可されたなと思うのですけど、どうやらもともと軍関係者に見せていたらしく、そこで男たちからレッドが大好評で、このレッドは外せない存在になったようです。ヘイズ・コードってこういうゴリ押しは通用するんですね…。

エピソード自体はオオカミがレッドにアプローチするも、レッドはおばあちゃんのところに行くと言って去ってしまい、オオカミがおばあちゃんの家(マンション)に先回りします。

ここからはオオカミとおばあちゃんのドタバタ劇が始まります。本作のおばあちゃんはなぜかオオカミを大歓迎し、それどころか欲情し、オオカミを性的に我が物にしようと迫りまくり、ひたすらオオカミは逃げ回ります。

なお、当初のエンディングではこのオオカミとおばあちゃんがなんだかんだで結婚し、子どもまで生まれるというオチだったらしく、それは獣姦的だったので検閲されたそうです。やるな、おばあちゃん…。

正直、セクシーな女性パフォーマー以上のキャラクター性がないレッドと比べると、このおばあちゃんのほうがよっぽど主体的で自立した女性表象を体現していました。

とにかくこの『Red Hot Riding Hood』はセクシーな女性キャラが男性の眼差しのために客体化されているだけとは言え(パフォーマーとして堂々働いているのは良いことだけど)、当時の保守的な性規範にコミカルに逆らってみせていますし、アニメーションとしても非常に面白い一作です。

『The Shooting of Dan McGoo』(1945年)

上記の短編が非常に人気となったのですから、ナイトクラブのレッドをシリーズ化してキャラクターを掘り下げて豊かに確立できたらよかったのですが、そうはなりませんでした。やっぱりナイトクラブのパフォーマーはヘイズ・コードが許さなかったのでしょうか。あの1回限りのラッキーだったようです。

しかし、2年後の1945年にいきなりレッドはカムバックしてきます。

1943年生まれの「MGMカートゥーン・スタジオ」の人気キャラである犬の「ドルーピー」が主役の短編アニメ『The Shooting of Dan McGoo』の中で…。

本作は1907年の物語詩の『The Shooting of Dan McGrew』をパロディにしており、ゴールドラッシュ時代の酒場が舞台で、そこでひと悶着が起きます。

レッドはこの酒場で相変わらずパフォーマーをしており、時代も舞台も違いますが、『Red Hot Riding Hood』と同様のセクシーな恰好をして、歌い踊ってくれます(前作よりもかなり長いシーンで描かれる)。今作では原作に合わせて「ルー」という名になっています。ヘイズ・コードでもこのパフォーマンスはOKということに前回の前例でなったのかな…。

そこにオオカミがやってきてこちらも相変わらず大興奮なのですが、誘拐しようとするも、ドルーピーと対峙し、結果、ドルーピーがルーのキスをもらえることに…。

このエピソードではレッド(ルー)は完全に男のためのトロフィーでしかなく、表象としてはだいぶ後退的です。

『Swing Shift Cinderella』(1945年)

1945年はさらに『Swing Shift Cinderella』という短編アニメが公開されました。これは『Red Hot Riding Hood』の実質的なシリーズ続編のような中身です。その名のとおり『シンデレラ』をパロディにしています。

冒頭から『赤ずきん』の雰囲気で始まりますが、赤ずきんがオオカミに「これは作品が違うぞ」とメタな発言をし、物語は『シンデレラ』へ。

でもシンデレラ役はレッドです。もちろんセクシーです。最初のボロボロ姿でもセクシーさは健在。妖精のおばあちゃんがやってきて、今夜だけ素敵な恰好でナイトクラブに行けることになり、やっぱり今回もセクシーにパフォーマンスしてくれます(今回は『シンデレラ』だからなのかファッションは白)。

そんな最中に、これまたやっぱりおばあちゃんはオオカミを追い求めて熱烈にアプローチ。このおばあちゃんキャラ、本当に楽しいな…。これこそ1940年代アニメの最高の女性表象ではなかろうか…。

『シンデレラ』ではあるのですが、お城じゃなくてナイトクラブであり、ガラスの靴もでてきません。

オチも王子様と結ばれるわけでもないので、コテコテに保守的だったエンディングを回避しているのですが、本作は別の結末が待っています。

真夜中までに何とか家に帰ったレッド(シンデレラ)は、すぐさま仕事に出かけます。なんと彼女はロージー・ザ・リベッター(戦時中に工場で働く女性のこと)だったのです。「国家の軍事主義に貢献する女性でした」というオチはこれはこれで別ベクトルの保守性であり、ヘイズ・コード内における忖度を感じさせるところです。

『シンデレラ』のパロディは他スタジオも『Cinderella Meets Fella』(1938年)などあれこれやっており、当時のアメリカのアニメーション業界はこうした童話を大きく改変して面白くネタにするのが流行っていたことがわかります。ちなみにディズニーの長編映画『シンデレラ』は1950年に劇場公開され、こうした童話をパロディにする業界のノリにあえて乗らずに王道で映像化しているんですね。

『Wild and Woolfy』(1945年)

1945年の短編アニメ『Wild and Woolfy』は『The Shooting of Dan McGoo』と似ていて西部劇のスタイルです。こちらも犬の「ドルーピー」が主役の短編アニメシリーズの一作となります。

オオカミとドルーピーが丁々発止のドタバタ劇を繰り広げ(いつもどおりドルーピーがどこからともなく現れて優勢になるのですが)、今作のレッドはカウガールの見た目でやっぱりセクシーにパフォーマンスし、オオカミに誘拐される役割です。

童話をパロディにしているエピソードと比べると、これら西部劇系の作品は男性中心の軸で物語が進行するせいもあってか、レッドの主体的な役目がほぼありません。レッドも馬に乗って銃撃戦でも繰り広げればいいんですけどね。

なお、1945年までレッドの声を担当したのは、“サラ・バーナー”という俳優で、彼女は有名なハリウッド女優の声真似が得意という一芸で注目を集めて業界に足を踏み入れた人です。おそらくこのレッドの声も何かしらの有名女優などの声をマネた風刺として意識はしているのだと思います。

『Uncle Tom’s Cabaña』(1947年)

レッドの全盛期は1945年のみで終わり、1947年の短編アニメ『Uncle Tom’s Cabaña』にて登場した際は、セクシーさは相当に抑えられました。

このエピソードは、『アンクル・トムの小屋』をパロディにしており、当時の現代の都会が舞台で、黒人のアンクル・トムがリトル・エヴァという絶世の美女のパフォーマーに出会ったことで、彼女を売りにしたクラブで財を築く…というのがだいたいのあらすじ。

今作のアンクル・トムはいきなり超人能力が描かれて黒人版スーパーマンになったりと、やりたい放題なのですが、さすがにキャラクターデザインからしてあまりに人種差別的だったので、このエピソードはほぼお蔵入り状態です。

リトル・エヴァがレッドなわけですが、今作では白いドレスを身にまとい、露出度はほぼないです。相変わらずうっとりする悪そうな男に誘拐されかけるのですが、今作ではオオカミではなくなっており(吸血鬼っぽい人間)、全体的にヘイズ・コードを遵守するように構成されているのを感じます。

1949年の『Little Rural Riding Hood』という短編アニメを最後にレッドの本格的な登場はなくなります(このエピソードは『Red Hot Riding Hood』を軸に『Swing Shift Cinderella』のシーンを流用して作られています)。

レッドが1950年代から消えたのは、ヘイズ・コードの影響というよりは、生みの親の“テックス・アヴェリー”が「MGMカートゥーン・スタジオ」を去ってしまったことが一番の原因だと思いますが、この表現規制がある中で、“テックス・アヴェリー”流の過激なパロディ精神が生み出したキャラクターとしてレッドはかなり異彩を残しました。女性のキャラクターを作ること自体がレアでしたから、本当にもっとキャラを深めていれば違う未来があったろうにと惜しくも思います。

レッドもまた大切な歴史の一部です。

シネマンドレイクの個人的評価

LGBTQレプリゼンテーション評価

–(未評価)

関連作品紹介

・日本の漫画・アニメのLGBTQキャラクターのリスト

作品ポスター・画像 (C)— おかしな赤ずきん レッド・ホット・ライディング・フッド

以上、「レッド短編アニメ」の感想でした。

Red Hot Riding Hood (1943) [Japanese Review]

#アニメ史 #童話