追加料金を払っても広告は完全には消えません…映画『ウォー・オブ・ザ・ワールド』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。

製作国:アメリカ(2025年)

日本では劇場未公開:2025年にAmazonで配信

監督:リッチ・リー

うぉーおぶざわーるど

『ウォー・オブ・ザ・ワールド』物語 簡単紹介

『ウォー・オブ・ザ・ワールド』感想(ネタバレなし)

2025年版「宇宙戦争」映画

「Amazon」の動画配信サービス「Prime Video(プライムビデオ)」にて、日本でも2025年4月からコンテンツ再生中に動画広告が挿入されるようになりました。広告なしで視聴したい場合は、追加で料金を払う必要があります。事実上の値上げです。

「魅力的なコンテンツへの投資を継続し、その投資を長期にわたり拡大していくことが可能になります」とAmazon側はこの変更をいかにもビジネス論調で説明していましたが、別に配信されるコンテンツがより面白くなるわけでもなく、“ジェフ・ベゾス”の資産が増えるだけというのが現実。

また、追加料金を払えば広告が無くなると言いますけど、これはあくまで動画内に挿入される単独広告の話であって、実は動画にある別の広告は依然として存在し続けています。

それはいわゆる「プロダクトプレイスメント」ってやつです。映画の物語内でさらっとさりげなく宣伝したい商品を登場させて、無意識に視聴者の印象に植え付ける…ある意味、最も厄介な広告です。気づかないと広告だと認識しさえしないので見逃されがちですが、これも立派な広告。私たちの周りは想像以上に広告だらけですが、「プロダクトプレイスメント」は広告ブロックツールでも絶対に消せない広告ですからね…。

そんなプロダクトプレイスメントで話題騒然となった2025年の「Amazonプライムビデオ」独占配信映画がありました。

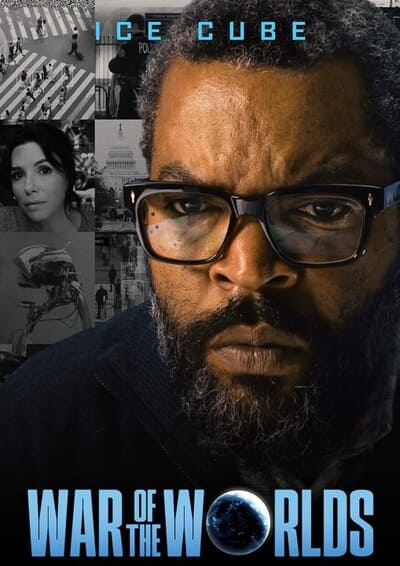

それが本作『ウォー・オブ・ザ・ワールド』。

邦題に馴染みない人もいるかもですが、こう言えばわかる人も多いはず。「宇宙戦争」です。

本作は“H・G・ウェルズ”が1898年に発表したSF小説『宇宙戦争(The War of the Worlds)』を映画化したものです。ある日、突然、地球に地球外生命体が到来して全世界を攻撃してくる…という侵略SFモノの古典ですね。

この古典的名作は、そのジャンルの型として多くの作品のインスピレーション元になってきましたし、1953年の“バイロン・ハスキン”監督の『宇宙戦争』、2005年の“スティーヴン・スピルバーグ”監督の『宇宙戦争』と、直接的に原作として映画化されたこともありました。最近だと2019年から現代を舞台にしたドラマシリーズ版の『宇宙戦争』も作られています。

では今回の2025年版の『ウォー・オブ・ザ・ワールド』は何なんだという話ですが、まず映像アプローチに特徴があって、いわゆる「スクリーンライフ」となっています。これはパソコンやスマホなどデジタル機器の画面だけで物語が展開する構成のことです。とくにその第一人者となったのが“ティムール・ベクマンベトフ”という人で、2014年の『アンフレンデッド』、2018年の『search/サーチ』、2023年の『search/サーチ2』などをプロデュースしてきました。

『ウォー・オブ・ザ・ワールド』も“ティムール・ベクマンベトフ”が製作に関わり、「“宇宙戦争”をスクリーンライフでやるぞ!」という意気込みだけは勢いを感じるのですが…。

残念ながら『ウォー・オブ・ザ・ワールド』は配信時から「Rotten Tomatoes(ロッテントマト)」で「0%」の批評家スコアを獲得し、悪い意味で話題になりました(2025年8月12日時点では「3%」のスコアで、32のレビューのうち、ポジティブに評価しているのはひとつのみ;Rotten Tomatoes)。

何がそんなに酷いのかは、実際に観ることで全てが明かされるので、ネタバレなしの段階の紹介で書くこともないでしょう。別にこれを「最高傑作だ!」と評価する人がいたって全然いいですからね(“ジェフ・ベゾス”からおカネを貰っている人は除く)。

これを観るためにわざわざ時間を捧げたくない、もしくは「Amazon」におカネを1円も手渡したくないという人は、以下の後半の感想でもササっと目を通してみてください。

なお、記事の後半を読むのに追加料金は必要ありません。

『ウォー・オブ・ザ・ワールド』を観る前のQ&A

鑑賞の案内チェック

| 基本 | — |

| キッズ | 子どもでも観れます。 |

『ウォー・オブ・ザ・ワールド』感想/考察(ネタバレあり)

あらすじ(前半)

国土安全保障省(DHS)で国内テロ専門家として勤めているウィリアム(ウィル)・ラドフォードは今日も職場の端末にログイン認証します。時刻は日曜日の9時1分前。職場はひとり。

仕事は「ガーディアン」というデータベースでの危険対象の監視です。このシステムを使えば、アメリカのあらゆるところの監視カメラに接続し、その映像をリアルタイムで把握できます。しかもその映像に映っている人物の顔を解析し、危険対象ではないかをすぐさまチェックもできます。スマホの電話も簡単に盗聴可能ですし、パソコンのパスワードも突破できます。

今は「ディスラプター」と呼ばれる謎のハッカーの捜索がもっぱらの最優先任務です。局長のドナルド・ブリッグスからの直々の命令でした。

しかし、その合間に娘で生物医学研究者のフェイスのことをこっそり盗み見てもいます。妊娠中で、何かと気がかりです。冷蔵庫にまでハッキングして食事管理し、マークという男と付き合っている娘に小言がつい漏れます。

一方ではゲーム三昧な息子のデイヴに動画通話し、文句を言いますが、親子の亀裂は悪化するばかり。

自分が家族と縁が切れていることを痛感します。こうなったのは4年前に妻のエリカが亡くなってからです。

そんなとき、知り合いのNASAのサンドラ・サラスが通話があります。異常気象が各地で観測されているというのです。世界で謎の嵐が頻発し、原因は不明。でもウィルの専門外です。

局長のドナルド・ブリッグスからメッセージがあり、進捗を報告します。ディスラプターは極秘プログラム「ゴライアス」によって個人情報が政府に支配されていると配信で主張しており、今日もその配信があるので、すぐに配信場所を特定しようとします。

やっとディスラプターの位置を特定し、FBIに連絡し、捜索令状をだし、突入させます。

FBIのシーラ・ジェフリーズのボディカメラと繋ぎ、突入の現場を局長とリアルタイムで見守ります。

室内は空っぽ。逃げたのでしょうか。

その瞬間、轟音が鳴り響きます。世界各地で警報も出され、無数の隕石が降り注いでいるのが映像で確認できます。凄まじい被害です。

これはもうハッカーどころではないかもしれない…。

スクリーンライフの悪いお手本

ここから『ウォー・オブ・ザ・ワールド』のネタバレありの感想本文です。

「“宇宙戦争”をスクリーンライフでやる」…確かにアイディアとしてはじゅうぶんに面白そうです。巨大な未知の存在によって世界が滅茶苦茶になっていくさまをPOVで映し出したパニックSF映画『クローバーフィールド/HAKAISHA』などの事例もありますし、「宇宙戦争」でもできない話ではありません。むしろ正攻法なアレンジのようにすら思います。

しかし、この『ウォー・オブ・ザ・ワールド』。「スクリーンライフ」という視覚的なストーリーテリングのアプローチの弱点というか、「これをやってはダメだ」という悪い部分を全部踏み抜くような、そんな失態をしでかした一作だったと思います。ある意味で、悪いお手本として教材にはなりそうですけど…。

「スクリーンライフ」で大事なのは没入感だと思うのです。そもそもこのアプローチが面白いと感じるのは、今の私たちがデジタルプラットフォームやサービスに使い慣れており、親近感を感じやすいからなのは言うまでもありません。逆にデジタルに疎い人には全然ピンとこないアプローチなはずです。

そして、制約の中でどうクリアするのかという試行錯誤を一緒に楽しめます。既知のサービスが使われていくので、観客はなんとなくそのメリットやデメリットも体感的に把握していますし、作中の主人公があれこれしていく過程で「ああ、そうやって突破するのか!」とか「その手があるよね!」とか、同調することができます。

ところがこの『ウォー・オブ・ザ・ワールド』。主人公は国土安全保障省の技術者で、使用しているのは国家運用の特殊な監視システムなんですよ。つまり、庶民には全然身近でも何でもない代物です。

しかも、実際にどういうシステムが運用されているのかは知りませんが、少なくとも本作ではこのシステムは何でもできます。本当に「何でも」です。

そのため、試行錯誤するという展開のサスペンスすらも失っています。ちゃちゃっとパスワードも突破できますし、どこでもアクセスして映像を確認できる。もはやチートなので、主人公は無敵です(デジタルの中だけ)。

とは言え、さすがにやることがなくなるときがあって、するともはや状況を見ているだけの実況配信者みたいになるんですよ。主人公のウィルの仏頂面だけが映される…(そしてそれを眺めるしかできない私たち…)。

主演の“アイス・キューブ”、別に下手な俳優ではないですが、何かとネタにされやすい人でもあるので、今作で新たなネタ要素が増えてしまったな…。

また、これだけ世界的な異常事態が起きているのに、ネット回線がずっと正常に保ち続けるの変だろうとは誰もがツッコむところなのですが(災害時はネット回線が重くなって繋がりにくくなることは日本人ならよくわかっていることです)、本作はこのインフラに関する問題は考えないことにしたようです。

エイリアンのトライポッドはご丁寧にデータセンターにだけ狙いを定めるようになり(なぜこんな派手な侵攻をしたんだよ…)、本作は見かけは宇宙戦争ですが、やっていることはただのハッキング対決です。

タイトルの名前負けしている…。

プロダクトプレイスメント戦争

これだけでも随分とマイナスですが、それでもこれだけだったら酷評されるほどではなかったかもしれません。問題はここにプロダクトプレイスメントが加わることで…。

いや、プロダクトプレイスメントは今や多くの大作映画にも日常的に導入されており、この映画だけの問題ではありません(スーパーヒーロー映画でキャラクターがやけに企業商品とともに登場すること、ありますよね?)。

『ウォー・オブ・ザ・ワールド』の場合は、やっぱりスクリーンライフだからこそ、そこにプロダクトプレイスメントを重ねることの有害さがもろにでてしまった感じはあります。

とくに誰もが無視できない、終盤の展開ですね。『インデペンデンス・デイ』のように一致団結してエイリアンを撃退しようとし(ただ世界規模ではなく家族レベル)、なぜかUSBをウィルに届けないといけなくなるという強引なくだり。

そこで活躍するのはAmazon専属配達員のマークで、「Prime Air(プライム・エア)」というまだ現実では検証試験中のAmazonが開発を進めるドローンによる配送サービスが、『ドラえもん』のごとく秘密アイテムとして登場。ドローン視点でマシンの間を飛び交うダイナミックな映像が繰り広げられます。いや~、スリリングですね…。

しかも、ドローンが落下してひっくり返ったとき、たまたま傍にいたホームレスっぽい人にAmazonギフトカード1000ドルを提示してドローンを戻してもらうシーンまであります。え…この「Prime Air」ってドローンが操縦不能になったとき、ほんとにこうやって状況を解決する気なんですか?(ギャグなのはわかっているけど、運用面の疑問として素直に知りたいところではある)。

本作のこの一連のパートは、映画のプロダクトプレイスメントの歴史の中でも屈指の珍シーンとして殿堂入りでしょうね。

ここまで清々しいと、なんか怒る気もなくなる…。

本作の監督はミュージックビデオおよびコマーシャルの畑である“リッチ・リー”という人なのですが、あまり企業宣伝することに抵抗はなかったのかもしれません。それかAmazonの傀儡となっているヘビーユーザーなのか…。

これを「馬鹿々々しいプロダクトプレイスメントですね」と笑い飛ばせるなら別に良いのですが、そうもいかないのはこの映画のオチです。

本作はラストに「これからはあんたたちを監視する」と威勢よく主人公が正しさに立ち戻って権力に歯向かってみせるのですけど、「でもこの映画、Amazonに媚びまくりじゃないか」と容易にその偽善を指摘できるわけで…。Amazonの“ジェフ・ベゾス”こそ権力濫用の政権にべったりな大富豪のひとりですし、権力監視されるべきはAmazonのほうですよね。本作がAmazonで独占配信されている事実によって映画のテーマに対する説得力が皆無です。

ということで、おカネを払ったのに消せない酷いクオリティの広告を傍観するのは、なかなかキツイな…と思った今日この頃でした。

シネマンドレイクの個人的評価

LGBTQレプリゼンテーション評価

–(未評価)

作品ポスター・画像 (C)Universal Pictures ウォーオブザワールド

以上、『ウォー・オブ・ザ・ワールド』の感想でした。

War of the Worlds (2025) [Japanese Review] 『ウォー・オブ・ザ・ワールド』考察・評価レビュー

#アメリカ映画2025年 #リッチリー #アイスキューブ #スクリーンライフ #侵略SF