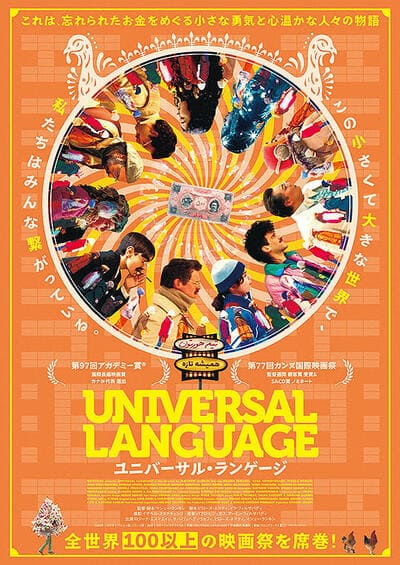

そうペルシア語で言った…映画『ユニバーサル・ランゲージ』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。

製作国:カナダ(2024年)

日本公開日:2025年8月29日

監督:マシュー・ランキン

ゆにばーさるらんげーじ

『ユニバーサル・ランゲージ』物語 簡単紹介

『ユニバーサル・ランゲージ』感想(ネタバレなし)

マシュー・ランキン監督は理由を用意しない

たまに「この作品には○○(マイノリティな属性)が登場するが、それが描かれる理由がないのに強引にだしている!」と主張する自称映画ファンの人がネットで散見されたりしますが、「理由なくても描いていいのでは?」と言っても納得しないし、「こういう理由があるのでは?」と言っても納得はしません。結局、何を言っても耳を傾けない…ただの頭が固い分からず屋です。

まあ、要するに単に○○(マイノリティな属性)を嫌悪し目障りに思っているだけなのはバレバレですが…。

何かを登場させるのに理由がいるかなんてことを含めて、映画的な技法に正解はありません。だから映画は想像を超えて面白いです。それこそ創造の自由。ときにどちらとも言えない余白にこそ趣があったりするので、理由なんて解釈しだいでしょう。

「○○(マイノリティな属性)が描かれる理由がない!」と断固主張する理由絶対主義者(「自分が理由を理解できたら傑作、理解できなかったら駄作」という二元論を振りかざす人)には、今回紹介する映画はあまりにも理解不可能かもしれません。

それが本作『ユニバーサル・ランゲージ』。

本作はカナダのウィニペグが舞台のカナダ映画なのですが、主にイランなど中東圏で使われているペルシア語(ペルシャ語)が公用語になっている…という設定になっています。

カナダはもともと映画とフランス語が公用語で、ケベック州などにおいてはフランス語を話す人のほうが歴史的な背景もあって多いくらいですが、「ペルシア語が公用語になる」のはいくらなんでも唐突です。

どうしてペルシア語なのかという理由は明確に作中で説明されません。移民の増加でそうなったのかと真っ先に推察できますけど、本作は別に近未来を描いているような感じではなく、むしろ少し前の時代を映しているような雰囲気さえあります。「if」の世界観なのでしょうか。

そしてこのペルシア語が公用語であることを論争的に主題にしているわけでもないのが大きな特徴です。こうなってくるとますます「なぜペルシア語?」と疑問になるのですが、もうとりあえず考えないでいいのです。

この一風変わった映画『ユニバーサル・ランゲージ』を監督したのは、“マシュー・ランキン”というカナダ出身の人。短編映画をずっと製作しており、かなり実験映画的な内容を好むクリエイターです。長編監督デビュー作となったのは2019年の『The 20th Century』で、この映画はカナダの歴史をめちゃくちゃ独特な構成で表現しており、例えば、女性の史実上の人物を男性に演じさせたり、白人をアジア系の俳優に演じさせたりと、もう好き勝手にしていました。

『ユニバーサル・ランゲージ』は“マシュー・ランキン”監督の長編映画2作目となるわけですが、やはり唯一無二の才能を全開にしていますね。

具体的にどういう物語かと説明を要求されると困る一作ではあります。あらすじからはこの独特な作品性が伝わりづらいので…。

ただ、子どもが主役のひとりなので、子ども向けの寓話的なタッチなのかなと思われるかもしれませんが、わりとハイコンテクストな大人向けの一作です。

“マシュー・ランキン”監督の世界に理由を問うのは野暮ですよ。

『ユニバーサル・ランゲージ』を観る前のQ&A

鑑賞の案内チェック

| 基本 | — |

| キッズ | 低年齢の子どもにはわかりづらい。 |

『ユニバーサル・ランゲージ』感想/考察(ネタバレあり)

あらすじ(前半)

カナダのマニトバ州、ウィニペグ。この街にある、とある学校にて、ひとりの大人がひとり慌ただしく建物内に玄関から入っていきます。

すでに教室では、多くの子どもたちがふざけて騒いでいましたが、先生が入ってくるなり、いきなり怒られて大人しくなります。そして着席します。それでも先生の怒りは収まらないのか、怒号が飛び交う教室です。

そんな中、とぼとぼと遅れて建物に入ってくる子がひとり。そのオミッドという少年は、教室に最後に現れ、これもまた先生の感情を逆なでします。

小さな黒板の前で先生は短気に言葉をぶつけますが、オミッドいわく、新調したばかりの眼鏡を歩いているときに七面鳥に奪われたらしいです。

その言い訳は先生には通用しませんでした。先生から「黒板の字が読めるようになるまで授業を受けさせない」と言われてしまい、しかもさもなくば全員を退学させるとまで脅されて、今日はここで解散となってしまいます。

授業が早く終わったと大半の子どもが安易に喜んでいる一方で、オミッドはどうしたものかとひとりで悩みながらまたとぼとぼと帰っていきました。

そのオミッドに同情したのは、外交官志望のネギンという同級生です。家に帰るなり、姉のナズゴルに大変なことが起きたと騒いで事情を教えます。

眼鏡を新しく買うにもおカネがいります。そこでちょうどいいおカネがあったことを思い出します。近所の凍った湖の中に紙幣が埋まっていたのです。これを取り出せれば新しい眼鏡を買ってあげて、無事に解決できます。

確認しに行ってみると、確かに足元の氷の中に紙幣が見えます。分厚い氷なのでちょっとのことでは取り出せません。

そこにウィニペグのツアーガイドであるマスードという大人がやってきて、実は彼もその氷に埋まったおカネを狙っていました。

ところかわって、モントリオールでは、マシューという人物が、何年もやりがいのない政府の仕事に就きながら退屈な日々を過ごしていました。このたび、母親の誕生日に合わせて故郷のウィニペグに戻ることになっていました。

バスでウィニペグに辿り着くと、そこには懐かしくも、でも変わってしまった街並みがあって…。

複雑に溶け合う2つの世界

ここから『ユニバーサル・ランゲージ』のネタバレありの感想本文です。

インタビューにて“マシュー・ランキン”監督は「政治とは、世界を非常にシンプルにすることです。しかし、アートは世界が複雑になることが許される場所です」と語っていましたが(Rough Cut)、まさにこの『ユニバーサル・ランゲージ』はわざとこんがらがったものにさせているとしか思えないような世界観でした。

とは言え、一見するだけでは無意味で乱雑な世界観構成に思えますが、“マシュー・ランキン”監督なりのプライベートな人生観が詰まっている映画でもあるようです。

“マシュー・ランキン”監督は前述したようにカナダのウィニペグ出身ですが、イランに行ったことがあり、ペルシア語を学び、イラン映画の勉強をした経験があるとのこと。そこで本作の共同脚本としてクレジットされている“ピローズ・ネマティ”と“イラ・フィルザバディ”に出会い、本作の製作に至っています。

本作は、“ガイ・マディン”や“ジャック・タティ”の他に、イランの“アッバス・キアロスタミ”のような監督の作家性の影響が色濃いですが、そのあたりからも“マシュー・ランキン”監督のイラン映画への愛が溢れています。

“マシュー・ランキン”監督はイランのテヘランとカナダのウィニペグに妙な共通点を感じたようです。一般的にはこの白人中心の西欧は中東を最も対極にあるものとして認識しがちです。しかし、本当にそうだろうか、と。本作は地理的距離や心理的距離にもかかわらず、これら2つの世界をいかにありそうもないはずの繋がりが形成してみるという、映画的な実験だったと言えるかもしれません。

本作の物語自体は自伝的な形式だそうで、“マシュー・ランキン”監督が祖父母や両親など家族から聞いた出来事を映像にしているとのことです。しかし、その舞台のウィニペグはペルシア語で成り立っています。それでも何も問題はありません。それは自伝的な語り口において邪魔になるものではないようです。

それどころか終盤にいたっては現在の大人の“マシュー・ランキン”監督の心情が全面に浮き上がってくる構図となります。

本作の登場人物のひとりであるマシューは他でもない“マシュー・ランキン”監督本人が演じているのですけども、その彼が実家にてマスードというキャラクター(演じているのは脚本も兼任するイラン系カナダ人の“ピローズ・ネマティ”)と重なり合い、存在が同一化するという、かなりマジカルな演出が起きます。

あそこのシーンの演出が細部まで作りこまれており、非常に静かながら核心的な言及があるという濃い場面でした。

映像どおりの解釈で言えば、アイデンティティの統合です。2つの異なっていると思われた存在感が実は重なり合うことができてしまう。それが可能だとしたら何をもたらすのか…。

別にそれでとんでもない大事件が起きるわけでもないんですよ。今までどおりの世界が続いていくだけ。でもこの感覚って一体…。

世間一般で「異文化交流」と呼ばれるものは、それこそ「あなた」と「私」でそれぞれを異なるものとして位置づけて交流していることが多いと思います。あくまで「別物である」という前提を共有して…。

しかし、混ざり合うことだってあるわけですし、そうなることを前提とした「異文化混合」みたいなものを映画で探究することはおそらく今後も無視できないでしょう。

手っ取り早い題材としてはいわゆる複数の人種的・民族的ルーツを持つ人を主題にして、このテーマに取り組むことはすぐに思いつく話ですが、『ユニバーサル・ランゲージ』のアプローチは相当に異色ですね。

ある意味で「複数の人種的・民族的ルーツを持つ人」という特定の層にしか起こりえないテーマだと狭く捉えるのではなく、これは誰にでも起きうる現象ですよと伝えるような…そんな肌触りの映画でもありました。

異言語・異文化は怖くない

『ユニバーサル・ランゲージ』自体が何とも言えないその「中間性」を体現しています。

私は日本語圏の日本語話者なので本作を観る立場としてややあれですけど、たぶんこの映画は英語圏の英語話者が観るとその不思議さは際立つと思うのです。

どう考えても普通の英語やフランス語のカナダ映画ではありません。ペルシア語でほとんどを構成しているので、ちんぷんかんぷんな点も多いはずです。たいして説明してくれるわけでもありません。やたらとでてくる七面鳥も、例えば、七面鳥がCMで喋るシーンはペルシア語ならではの言葉遊びらしいので、英語話者にはさっぱりです。

かといって本作はカナダで作られたイラン映画とは言えないし、イラン語話者向けに作られたカナダ映画とも言えないという…。すごく説明に困りますよね。

でもそこに恐怖や脅威は一切感じさせません。文化が混ざり合った穏やかな世界をみせることでその警戒心を解きほぐします。

日本人にわかりやすいように置き換えるなら、日本の東京が舞台だけど、街並みのあらゆる看板も、行きかう人々の話す言葉も、全部がクルド語になっているような感じでしょうか。

最近も案内掲示板にハングルが使われているだけで「不必要だ!」と騒ぐ人が一部にいるらしいですが、そんな異国の言語に条件反射的な嫌悪感を抑えられない人には耐えられない映画設定かもしれません。

そんな人は相手にせず、この『ユニバーサル・ランゲージ』は異言語・異文化と思われていたものが「異」ではなくなった世界を自然に肯定します。何もおかしくないし、何も危うさもないし、普通ですよね、と。

本作はマシュー&マスードの同一化した人物が最後にある行動をとりますが、それは未来へのまたひとつの繋がりのようなものにも思えます。次世代への種まきというか。

事実、この映画は“マシュー・ランキン”監督のプライベートな人生観が詰まっている映画でありますが、実際に今存在しているカナダのイラン系コミュニティを抱擁するものでもあるでしょう。

ネギンやナズゴルなどの子役はイラン系カナダ人であり、俳優経験がほとんどないものの、コミュニティの一員として今作で表舞台に立ちました。ペルシア語は公用語にはなっていなくても、イラン系の人たちはすでにこの地に浸透しています。

『ユニバーサル・ランゲージ』で発揮した“マシュー・ランキン”監督の作家性は、間違いなくこれからの時代において欠かせない、異言語・異文化に怯える社会に対する抗不安薬みたいなものなので、今後の作品も楽しみです。

シネマンドレイクの個人的評価

LGBTQレプリゼンテーション評価

–(未評価)

作品ポスター・画像 (C)2024 METAFILMS ユニバーサルランゲージ

以上、『ユニバーサル・ランゲージ』の感想でした。

Universal Language (2024) [Japanese Review] 『ユニバーサル・ランゲージ』考察・評価レビュー

#カナダ映画 #マシューランキン #中東 #クロックワークス