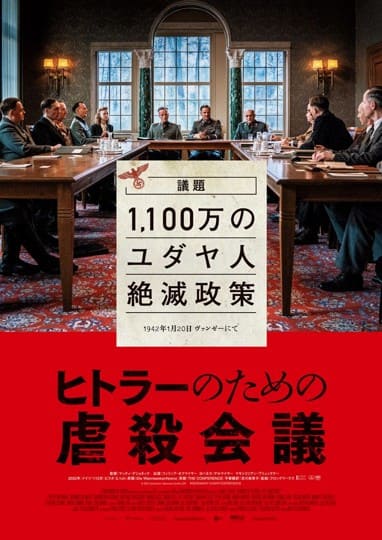

それは15人の総意によって…映画『ヒトラーのための虐殺会議』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。

製作国:ドイツ(2022年)

日本公開日:2023年1月20日

監督:マッティ・ゲショネック

人種差別描写

ひとらーのためのぎゃくさつかいぎ

『ヒトラーのための虐殺会議』物語 簡単紹介

『ヒトラーのための虐殺会議』感想(ネタバレなし)

「○○人問題の最終的解決」

『週刊新潮』の連載コラムが朝鮮ルーツの人に対する人権侵害な差別に満ちているとして非難を浴び中止になるも執筆者は何も反省せず(朝日新聞)、同時期に同社の出版で『おどろきの「クルド人問題」』なる書籍が発表された2025年8月。その前月の参議院選挙では、争点にいきなり持ち上げられたのは「外国人問題」でした。

こうした「○○人問題」というフレーズ。実際に背後にあるのは外国人嫌悪(ゼノフォビア)や人種民族差別(レイシズム)ですが、その偏見を不可視化し、まるで「○○人の有害性がある」という前提でそれが「正当に論じられるべき議題」であるかのように印象操作するレトリックの代表格です。

残念ながらこの非人間化の「○○人問題」レトリックは世界的にあちこちで多用されてきた歴史があり、それは残虐な末路を辿りました。人間は何も学んでいません。

今回紹介する映画は、そんな「○○人問題」レトリックの最悪の事例のひとつを主題にしたものです。

それが本作『ヒトラーのための虐殺会議』。

ナチスものの映画ならばタイトルにとりあえず「ヒトラー」と入れてしまうという日本配給会社の退屈な慣習のせいで、今作も平凡な邦題になってしまっているのですが、実際は他にはないかなり特徴的な一作です。

本作は「ヴァンゼー会議」を描いたドイツの歴史映画です。第二次世界大戦にてナチス・ドイツ軍が破竹の勢いでヨーロッパに戦線を拡大していた1942年1月20日、その会議はベルリン最西端のヴァンゼーという地区(ヴァン湖があり、地名のヴァンゼーの「ゼー [see]」はドイツ語で湖の意味)にある邸宅で行われました。

と言っても国家の重要人物同士の会談ではなく、当時のナチス親衛隊と各省庁の事務次官、計15人が集まった、本当にただのドイツ政府内のささやかな業務上の会議でした。

しかし、このヴァンゼー会議は後の歴史で隠れようがないほどに注目を集めることに…。

それはナチスが手を染めた「ユダヤ人の虐殺(ジェノサイド)」…つまりホロコーストと深く関わってくるからなのですが…。

ただ、「ナチス政権がユダヤ人絶滅政策を決定した会議」とよく説明されるのですが(本作の宣伝でもそう書かれていることがある)、厳密にはこれは間違いです。

「ユダヤ人を皆殺しにしましょう!」と初めて提案したわけでもなく、「ユダヤ人をどうしたいですか?」と決を採ったわけでもない…。

じゃあ、何をしたのか?…というところが本作の肝であり、その目で観て確認してほしいのです。

実はヴァンゼー会議を主題にした映画は、本作が初ではなく、1984年に当時の西ドイツでテレビ映画化されており、2022年の本作は実質的にリメイクのようになっています(本作もテレビ映画ですが、日本では劇場公開されました)。なお、2001年には『謀議』というタイトルで、アメリカでもテレビ映画化しています。

『ヒトラーのための虐殺会議』は実際のヴァンゼー会議で話された内容を記録した議事録を一部基にして作られており、非常にリアルな“再現”風となっています(完全な議事録はないので創作の会話や展開もある)。ほぼ会議だけで成り立つミニマリズムな会話劇ですが、あまりに淡々としているからこその不気味さ…最も恐ろしいシーンなんてない、全部恐ろしい映画とはまさにこのこと…。

「ユダヤ人問題」をいたって真面目に議論する映画内の彼らを私たちは他人事にできるでしょうか…。

『ヒトラーのための虐殺会議』を観る前のQ&A

鑑賞の案内チェック

| 基本 | — |

| キッズ | やや難しい政治会話なので低年齢の子どもには難しいかもしれません。 |

『ヒトラーのための虐殺会議』感想/考察(ネタバレあり)

あらすじ(前半)

1942年1月20日、ドイツ・ベルリンのヴァン湖畔(ヴァンゼー)に建つ大邸宅。その広々とした一室の上品な木製の机の上に、名札が1枚1枚置かれていきます。そこに書かれているのはナチス政権に身を捧げる者たちの名です。

この親衛隊の所有する邸宅で正午に会議が行われる予定で、その準備に追われていました。議題は「ユダヤ人問題の最終的解決」。

出席予定者は15名です。ラインハルト・ハイドリヒ親衛隊大将を議長とし、親衛隊側からは、オットー・ホーフマン、ハインリヒ・ミュラー、カール・エバーハルト・シェーンガルト、ゲルハルト・クロップファー、アドルフ・アイヒマン、ルドルフ・ランゲ、ヴィルヘルム・シュトゥッカートが揃います。各省庁からは、アルフレート・マイヤー、ゲオルク・ライプブラント、ヨーゼフ・ビューラー、ローラント・フライスラー、エーリヒ・ノイマン、フリードリヒ・ヴィルヘルム・クリツィンガー、マルティン・フランツ・ユリウス・ルターが集まります。

ミュラーとアイヒマンは先に会議室に入り、各自の席を確認し、調整します。アイヒマンの秘書であるヴェーレマンという若い女性が議事記録を担当します。

クリツィンガーが後で車で到着し、迎えている間に、ハイドリヒの接近が伝えられます。会議は正午12時に始まる手はずであり、時間は90分。食事も合わせて支度が進みます。

ついにハイドリヒが到着し、親衛隊側は状況を手短に報告。ハイドリヒは役人たちに軽く挨拶を済ませ、何人かと専用の部屋に一旦落ち着き、今日の議題を整理します。

「外務省もユダヤ人問題を検討中だと?」と外務省の国務次官のルターに問うと、「そのとおりです。対外的なことを気にする必要はありません」とユダヤ人の対処を説明します。

ハイドリヒも「米英が参戦した今、ユダヤ人は盾として使えない」と同調します。資料を眺め、最後に記された「秘密国家警察と協力して本措置を実施する」との文に満足を示します。

ラトヴィアを担当するランゲは各地でユダヤ人を処理した数字を報告。ハイドリヒはその地図を力作だと褒めます。ガス・トラックに代わる効率の良い策を提案するので安心してほしいとランゲに約束し、ひとまずそこでの小話は終わりです。

いよいよ各自が着席し、会議が始まりますが…。

会議の目的(と本音)

ここから『ヒトラーのための虐殺会議』のネタバレありの感想本文です。

『ヒトラーのための虐殺会議』は前述したとおり、「ユダヤ人絶滅政策を行うと決定した会議」ではありません。では何を目的としていたのか…。

端的に退屈に言ってしまえば「行政業務を円滑に行うための各関係機関との確認」です。

たぶん自治体で勤務する公務員の人は、こういう会議をしょっちゅうやっているので、本作の風景も既視感がありまくりだったと思います。

今回の会議に集められているのが、各機関のトップの人間ではなく、事務次官などの1段2段下の役職の人ばかりってところがいかにもですよね。親衛隊側も、総統のアドルフ・ヒトラーが参加するわけもなく、最高幹部のヘルマン・ゲーリングも、親衛隊トップのハインリヒ・ヒムラーもその場にはいません。あくまで会議を仕切っているのは親衛隊大将のラインハルト・ハイドリヒです。

本作を観た観客の中には「何を話し合っているのかわかりにくい」と感じた人もいるかもですが、それはあの参加者の大部分も同じ気持ちだったはず。これはハイドリヒによる「自分が主導権を握るため」のステージであり、他の参加者はみんなそのための駒ですから。

当時のナチス政権の政治内模様を頭で整理できていると本作をより理解できます。

ナチスは独裁政権だった…なんて言われますが、そんな何もかも我が物顔をできるわけではありません。やはりナチスと言えども政党。政治の駆け引きが生じます。

ナチスが政治で独裁力を発揮するために狡猾に利用したのが「親衛隊」で、親衛隊は初期はただの党内組織(ヒトラー支持者の集団)にすぎませんでしたが、国家警察組織となり、治安や諜報にまず勢力を拡大(詳細はドキュメンタリー『THE SS: ナチス親衛隊』などが参考になります)。そしてどんどんと影響力をさらに増していきました。

本作を観ると、まさに親衛隊が影響力を押し広げる瞬間を目撃できます。

親衛隊側は会議が始まる前からあからさまに役人組を見下しており、「役人は古い石頭だ」と彼らを旧体制に位置づけ、官僚的なしがらみが自分たちの活動の邪魔になっているとみなしているのがありありと伝わってきます。

ハイドリヒは「ユダヤ人問題の最終的解決」として「ユダヤ人の抹殺」を実行したいとかねてからずっと考えています。すでに一部地域ではユダヤ人を捕えてガスで処刑していました。しかし、思うように円滑に進まない…。そこで業を煮やしての1942年1月20日に到ります。

問題は、ユダヤ人とは言え、彼らはナチス・ドイツ政権下でも依然として「人」…財産もあるし、法の下で公民権で保護されているということです。親衛隊側がユダヤ人に対して何かしたいにせよ、本来は各省庁の管轄が複雑に絡み合ってきます。

そこで「ユダヤ人問題はうち(親衛隊)で最終的に解決します。そちら(各省庁)はもうそういうことで了解して、こっちに任せてくださいね。それでいいですよね?」という念押しをする…そのための会議です。1度でも合意をとって記録に残せば、あとはこっちのものです(実際にこれ以降は親衛隊のやりたい放題になります)。

質疑応答(と劣等感)

とは言え、やはりナチス政権下でもまだ省庁は機能しているので、一筋縄ではいきません。

当然、各省庁などからいくつかの懸念事項が挙げられ、それに対してハイドリヒが半ば強引に押し込めるような論調で説得する姿が印象的です。

例えば、外務省の国務次官のマルティン・フランツ・ユリウス・ルターは親衛隊とべったりで、完全に意向に沿う気満々です。「欧州全体からユダヤ人を根絶する」なんてどう考えても外国との交渉が必要な案件ですが、どうとでもなると思っている様子。

一方で、東方疎開という名目で全ユダヤ人を東部に輸送してそこの収容所で「特別処理」するというのが「最終的解決」の基本ですが、ポーランド総督府のヨーゼフ・ビューラーは「え? うちにユダヤ人が集結するの? すでにいっぱいいっぱいなのに?」と不満の声をあげます。

また、「ユダヤ人の労働者がいなくなると困る」という懸念には、労働できるユダヤ人は活用したうえで最後は“処理”し、病気や精神障害者は無価値なので真っ先に“処理”するという、切り捨ての対応を淡々と説明したかと思えば、「戦争功労者の高齢者のユダヤ人は?」という懸念には、老人ゲットーに入れて表向きは優遇して「安心である」というプロパガンダに活用するとの策を提示。

あらためて考えれば考えるほど杜撰な発想なのですが、親衛隊は「自分の政策は最高」と自惚れているので、こうやって押し切れると思っている浅知恵が見え見えで、なんかすごく痛々しいです…。

そんな中、「混血は?」という結構核心的な質問が飛んできます。つまり、ユダヤ人の定義です。

ユダヤ人のルーツがわずかにでもあればユダヤ人なのだとしたら(当時はDNA検査とかないので家系図だけで判断していたにせよ)、ユダヤ人だと本人は思っていなくても相当数がユダヤ人認定されてしまいます。親衛隊の中にもユダヤ人の血が流れるものはいるぞ、と。

ここでこの懸念をぶつけるのが、内務省国務長官でニュルンベルク法の共著者であるヴィルヘルム・シュトゥッカートであり、彼は殺害ではなく、「断種」を代案に示します。

このシーンはハイドリヒのシュトゥッカートに対するライバル意識がドロっとこぼれる瞬間です。シュトゥッカートも実は親衛隊で、はるかに実績があり、知的で論議も上手い…。権力への野心だけで突っ走っているハイドリヒにとっては、劣等感を刺激する目障りな奴だったんだろうな…。

最も人道的な最善策

『ヒトラーのための虐殺会議』において終始ゾっとするのは、「ユダヤ人を排除することの是非」に対する倫理性は何も問われないことです。役人でさえも「殺す」ことにも疑念は思っていません。

それは優生思想が染みわたっているからであり、ナチス側にしてみれば「ユダヤ人のような下等な民族が存在すれば人間社会全体にとって有害なので、取り除くのは社会の未来にとって良いことである」という認識です。

「相手国のユダヤ人の“処理”をどうやって他国に説明するのか?」という懸念に、「他人のごみを捨ててやるも同じ」とあっけなく答える仕草に、優生思想のふてぶてしさが滲んでいました。

そして、本作が終盤に突き付けるのがこの不問になっていた倫理観の欠如です。

総統官邸の事務次官であるフリードリヒ・ヴィルヘルム・クリツィンガーが、「特別処理」に対する道徳的呵責を口にするのですが、それはユダヤ人に対してではなく、処理を実行する側の人に対してでした。しかし、ガス施設で効率的に“処理”すると知り、「心的負担も減る最も人道的な最善策」だとひと安心する…。

この立ち話のシーン、議事録にはないので完全にフィクションです。作中で「議事録に残してくださいね」と要求していましたが、「とっていませんでした」というオチになっています。

しかし、もしこんな会話が繰り広げられていたとしたら…。クリツィンガーはホロコーストに距離をとっていたなんていう後世の歴史批評もありますが、少なくとも本作はクリツィンガーを容赦なく描いています。この偽善も同罪だ、と。

再現“風”の映画化ですが、こういうさりげない脚色の部分で、批評性を底上げしている作品でした。

1984年に同じくヴァンゼー会議を主題にした映画は、当時、教訓的な歴史番組形式ではなかったゆえに西ドイツでは案外と不評だったそうです。当時の明示的な教訓を重視すべきという世論も理解できます。

現代は、『関心領域』などの映画もあるくらいですから、加害者視点のアプローチは珍しくありません。というか、あえて加害者を描くことの意義が増している時代なのかもしれません。それは加害者に同情しようなんて理由ではもちろんなくて、今まさに「誰しもが加害者になりかねない」情勢に陥っているからでしょう。

「○○人問題の解決」を議題にしている今の日本に佇みながら、私はこの映画と同じ会議が日本のどこかで平然と行われることが不安で仕方ありません。

シネマンドレイクの個人的評価

LGBTQレプリゼンテーション評価

–(未評価)

作品ポスター・画像 (C)2021 Constantin Television GmbH, ZDF

以上、『ヒトラーのための虐殺会議』の感想でした。

Die Wannseekonferenz (2022) [Japanese Review] 『ヒトラーのための虐殺会議』考察・評価レビュー

#ドイツ映画 #マッティゲショネック #歴史 #ヨーロッパ史 #ドイツ史 #極右 #ナチス #ホロコースト #ユダヤ #優生思想 #クロックワークス