映画好きも映画製作者も必見…Netflixドキュメンタリー映画『トランスジェンダーとハリウッド 過去、現在、そして』の感想です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。

製作国:アメリカ(2020年)

日本では劇場未公開:2020年にNetflixで配信

監督:サム・フェダー

LGBTQ差別描写

トランスジェンダーとハリウッド

とらんすじぇんだーとはりうっど

『トランスジェンダーとハリウッド 過去、現在、そして』あらすじ

トランスジェンダーが映画、ドラマ、番組など映像メディアでいかに描かれてきたのか。その歴史は映画黎明期までに遡り、その時点から大きな問題を孕んでいた。その偏見を肌で実感してきて、現在において第一線で活躍するトランスジェンダーを代表するオピニオンリーダーやクリエイターらが分析し、それぞれの思いを語る。そこから聞こえてくるのは「私はここにいる」という率直な声。

『トランスジェンダーとハリウッド 過去、現在、そして』感想(ネタバレなし)

映画を観るあなたには罪があるかもしれない

映画が何かしらの理由で批判にさらされたとき、「映画に罪はない」という言い回しでその批判の空気を吹き飛ばそうとする人がいます。私はこの「映画に罪はない」という言い方が嫌いで、というのもその論調は典型的なトーン・ポリシング(論点のすり替え)だと思うからです。そもそも罪は人に問うものであり、映画のようなモノに問おうとすること自体が水掛け論にしかなりません。でも「映画の内容が間違っていたり、それが社会や人々に悪影響を与える」ということは実在しますし、それを招いてしまった俳優や製作陣、企業は責任を追及されることもあるでしょうし、真に議論すべきことはその点のはずです。つまり、映画を作るor観るあなたには罪があるかもしれないのです。

そうです。映画の内容が間違っていたり、それが社会や人々に悪影響を与えることはあると断言できます。ましてやその悪影響が人命に直結してしまうことすら歴史的にはありました。有名なのがD・W・グリフィス監督の『國民の創生』(1915年)です。本作は映画史における映画技術の観点では素晴らしい功績を築いた一作ですが、同時に黒人憎悪を煽り、結果的に白人至上主義団体の再興につながり、おぞましい差別社会を作り、現在にも死者が出ています。映画のような映像メディアが性差別を助長してきた事実は専門家からも警鐘がなされており、それはドキュメンタリー『ミス・レプリゼンテーション 女性差別とメディアの責任』にも整理されています。

そして映画による悪影響の蔓延の被害者は他にもいます。それが巷では「セクシャル・マイノリティ」と呼ばれてきた人たち。いわゆる「LGBTQ」と総称される者たちです。しかし、その人たちがどのように映画によって影響を受けたのか、イマイチ漠然としていて当事者以外の人はわかっていないのではないでしょうか。

今回紹介するドキュメンタリーでは「トランスジェンダー」を主題に、トランスの人たちと映画の関係性について打ち明けています。それが本作『トランスジェンダーとハリウッド 過去、現在、そして』です。

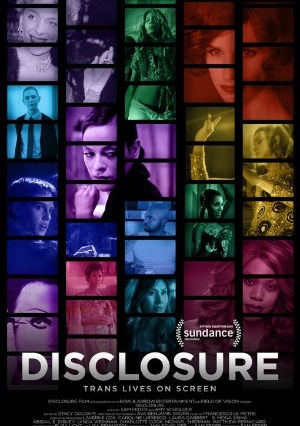

なお、邦題では「ハリウッド」と書いてありますが、アメリカ映画に限らず、世界的な映画にも話は及びますし、映画だけでなくテレビドラマや番組の話題も出ます。本作の原題は「Disclosure」で、これは暴露とか発覚とか、打ち明け話を意味する単語ですね。

本作では、今、映画など映像業界で活躍するトランスジェンダー当事者たちが、今に至るまでの多くの作品内でのトランスジェンダーの描写について語り、その問題点を赤裸々に暴露します。どこに偏見や差別があったのか、それによって当事者はどう苦しめられてきたのか、そのことが生々しく伝わるでしょう。本人の声に勝るものはありません。

また、本作では非常にたくさんの映画等作品について言及がされ、その数は100を超えるほど膨大で、「その作品についてそんな視点で切り込めるのか!」と新鮮に驚けることもあるはず。私も映画好きを自称していましたが、自分の知らない事実もいくつもあって、素直に勉強になりました。映画ファンの人は映画史を学ぶという意味でも本作の鑑賞は有意義だと思います。

トランスジェンダーではない人は、なんとなく知名度が普及しきった気がするトランスジェンダーについて、理解したようで実は“その気になっているだけ”かもしれません。本作を鑑賞してあらためて自分の中にある思い込みや誤解を解くきっかけにしましょう。

そしてトランスジェンダー当事者の人は、本作を観ればきっと大きな希望と勇気を持てるはず。この作品は完全に当事者自身が自分の声を届けるものですから。

『トランスジェンダーとハリウッド 過去、現在、そして』はNetflixオリジナル作品として配信中です。

オススメ度のチェック

| ひとり | ◎(自分に迷う全ての人へ) |

| 友人 | ◎(語り合う価値のある一作) |

| 恋人 | ◎(語り合う価値のある一作) |

| キッズ | ◯(ティーンには見せたい) |

『トランスジェンダーとハリウッド 過去、現在、そして』予告動画

『トランスジェンダーとハリウッド 過去、現在、そして』感想(ネタバレあり)

トランスはジョークのネタ

長い間、スクリーンの中のトランスジェンダーの姿は非現実的な印象を与えてきた…そう言って作中で映し出されるたくさんの作品映像とタイトル。

『フリップ』(1971年)、『ソープ』(1977年)、『ザ・ジェファーソンズ』(1975年)、『ザ・ルーシー・デジ・コメディ・アワー』(1959年)、『真夜中のサバナ』(1997年)、『ママと恋に落ちるまで』(2011年)、『卒業白書』(1983年)、『バーニー・ミラー』(1975年)、『僕は戦争花嫁』(1949年)、『ツイン・ピークス』(1990年)、『小さな巨人』(1970年)、『ボーイ・ホワット・ア・ガール』(1947年)、『ザ・シー・スクアーク』(1925年)、『男か女か』(1914年)、『トッツィー』(1982年)…他多数。

これらの作品内ではトランスジェンダー、厳密にはトランスを自認しているというよりはそう見える人たち…が登場します。そして、たいていが同一のパターンです。

チグハグな性別の姿で登場すると、極端に驚かれ、絶句され、相手は固まる。もしくは大爆笑され、面白おかしい存在にしかならない。

おそらくこれはトランスジェンダーに対するもっともありふれた映像作品における描写の定番です。それをトランスジェンダー当事者が見た時の感想として「トランスジェンダーであることが嫌になった」と語っていましたが、確かに作中でこうも連発で見せられると当事者でなくとも気が滅入ってきます。なんかもうイジメの映像集を見せられている気分です。

そんなトランスジェンダーを“嫌悪と嘲笑”の塊として描く極みと言えるのが、『クライング・ゲーム』(1992年)のように、トランス女性のペニスを大写しにして気持ち悪がる描写。ジム・キャリー主演の『エース・ベンチュラ』(1994年)なんて酷いシーンの連続で、トランス女性を吐き気の対象にすることをハリウッドはコメディからサスペンスドラマまであらゆるジャンルで助長してきました。ちなみに『クライング・ゲーム』はアカデミー賞脚本賞をとっていますからね。いかに世間のシスジェンダー(トランスではない人)がこのおぞましい描写を「これは上手いシナリオだな」と無感覚に受け入れているかがよくわかります。

でもそう指摘気分で私もこの感想記事を書いてますけど、正直に告白すると、私自身もトランスジェンダー(昔はそんな言葉も知らなかった)の人を笑い飛ばすのが普通なんだと、映像メディアで刷り込まれたせいか、ずっと疑いもせずに子どもの頃から思ってました。今考えると恐ろしいことであり、罪悪感しか感じませんが…。

原点と人種問題という複雑な構造

ではそのトランスジェンダーが映画に登場し始めたのはいつ頃だったのでしょうか。

1901年の『オールド・メイド・ハビング・ハー・ピクチャー・テイクン(Old Maid Having Her Picture Taken)』や1904年の『ミート・ミー・アット・ザ・ファウンテン(Meet Me at the Fountain)』のように映画黎明期と言える初期映画にすらもこの時点で異性装の人々が多く登場しているのは意外です。

当時は異性装が違法の時代であり、その姿でうろつくだけで逮捕されていました。そういう意味ではジェンダーというか、ただの犯罪者としての描写です。

そんな中、映画史に残る作品の中でも異性装が登場します。それがまたもD・W・グリフィス監督の『ベッスリアの女王』(1914年)であり、“めかけ”に扮して将軍に近づいて殺すキャラでしたが、ここでトランスジェンダーと人種問題が浮かび上がってきます。

ジェンダー規範に当てはまらない人を意図的に登場させることは、表面的な差別を煽るだけではない、もっと巧妙な差別構造があるという指摘です。

『フロリダ・エンチャントメント』(1914年)などの初期から、『イン・リビング・カラー』(1990年)、『ミセス・ダウト』(1993年)、『マリード・ウィズ・チルドレン』(1994年)、『ミックス・ナッツ イブに逢えたら』(1994年)、『ビッグ・ママス・ハウス』(2000年)…。

こうした黒人トランスジェンダー(とくに黒人トランス女性)を描く裏には、黒人が女装すれば脅威が笑いの対象になるという意図もあると説明されます。それは奴隷時代には去勢された黒人もいたという歴史に紐づけられ、つまり黒人男性の女装というのは去勢と同じである、と。

「性別を変える」という行為が特定の人種への圧力手段に転用されるというのは、別のおぞましさがあり、これは私も認識不足だったなと感じました。

そして『ストーンウォール』(2015年)のようにトランス黒人の歴史が白人化される事例も大問題です。

身勝手な様々なステレオタイプ

笑い者として扱われるだけがトランスジェンダーのステレオタイプではありません。他にもあれこれとステレオタイプなイメージを勝手にペタペタと張り付けられてきたことが本作では語られます。

そのひとつが「変質者で精神を病んだ殺人鬼」というイメージ。『殺しのドレス』(1980年)、『ワイルド・パーティー』(1970年)、『テラー・トレイン』(1980年)、『羊たちの沈黙』(1991年)…。とくにヒッチコック作品では『殺人!』(1930年)、『サイコ』(1960年)にはジェンダーの倒錯した殺人者がよく出てくると指摘されます。ちなみに本作では言及されていませんが、ドラマ『マインドハンター』は、ジェンダー倒錯者はサイコパスなのかを問うことを題材にしていましたね。

『Lの世界』(2006年)のように、トランス男性がホルモン投与されると性格が荒くなる描写があり、レズビアン社会においてトランス男性はフェミニズムへの反逆として扱われているという分析も。はたまた『ボブズ・バーガーズ』(2011年)のようにトランス女性に対する嫌悪は頻繁に描かれており、これらは現代のフェミニズム・コミュニティの一部で見られるトランス排除の思想と無縁ではないですね。

『彼女はハイスクール・ボーイ』(1985年)のように、ジェンダーの移行を特権を得るために使っていたり、『ウィリー/ミリー』(1986年)や『アルバート氏の人生』(2011年)のように、対話すればいいのに胸を見せるだけで解決策がおかしいヘンテコ描写だったり、『ザ・ドロッパーズ』(1979年)のように、トランス男性で女性の地位向上を語ろうとしてみせたり…。

そもそもトランス男性の描写がトランス女性より少ないのはインパクトが少ないから見わけもつきにくいという、トランス特有の見た目重視が背景にありました。その真逆でトランス女性の描写はたびたび女らしさがステレオタイプを強化すると文句を言われることもあり、それのアンフェアに不満も漏らす声もありました。どちらにせよ世間はトランスの見た目しか見ていません。

また、作品内のトランスジェンダーにありがちなのが売春婦役。作品を調べると最も多い職業はセックスワーカーで、確かにリアルでもトランスではセックスワーカーの人は多いのですが、その原因は雇用差別にあるのに、作品内では何の説明もなくただトランス女性のセックスワーカーを描くため、ただの下品な“女”にしか映らない…。

ちょっと笑ってしまうのが、作品におけるトランスジェンダーキャラの死因。トランスだからという理由でのヘイトクライムはまあ百歩譲ってわかるにしても、ホルモンのせいで死亡とか、実際に性的移行で死ぬなんてことは医学的にもおかしいのに…という主張。トランス女優が「何回死んだか数えきれない」って言っているのがなんだか…。

『ダラス・バイヤーズクラブ』(2013年)のように悲劇の象徴を背負わされがちで、『NIP/TUCK ハリウッド整形外科医』(2009年)のようにしっちゃかめっちゃかな描写も珍しくない。

これらは全部、リアルに生きるトランスジェンダーの本当の個性豊かな姿を製作陣が知らないから起こる問題でした。

誰が演じるべきか;その思わぬ問題

そんなトランスジェンダーですが作品内では誰が演じるべきなのか、つまりトランスジェンダーをシスジェンダーが演じていいのかという議論。これはいまだによく持ち上がる話題です。

『リリーのすべて』(2015年)のエディ・レッドメインのように男優がトランス女性を演じて高い評価を得ることは定番です。それは遡れば『狼たちの午後』(1975年)のようにもともとトランスが演じるはずの予定を覆して男優がキャスティングされることもしばしば。

これは一見すると演技さえ良ければいいじゃないかと納得する人もいます。しかし、当事者の声はそんな単純ではありません。このトランスジェンダーをシスジェンダーが演じることの弊害を訴えます。具体的には、トランス女性を「高度に変装した男性」としか認識できなくなるということ、そしてその印象が深まるとホモフォビアな男社会からの暴力を招くということ。

対して、トランスジェンダーの役をトランスジェンダーに任せるのは「演じる必要がない」。そのうえ上記の問題もない。これは確かに大事だなと痛感します。何よりもそれが当事者から語られるというのは意味がありますし。

それにもかかわらずいざトランス女性がトランス女性役に抜擢されても、『ダーティ・セクシー・マネー』(2007年)のように肝心のセリフの音程が下げられる編集をされるという、酷いにもほどがある扱いは最低ですけどね…。

新時代の到来;自分で作る!

『愛のイエントル』(1983年)、『ヘアスプレー』(1988年)、『パリ。夜は眠らない。』(1990年)、『ソープディッシュ』(1991年)、『ぼくのバラ色の人生』(1997年)など、少し深みのあるトランスジェンダー描写の作品を見るたびに「お、これは今までよりマシだな」「でもここはやっぱりダメだな」などと一喜一憂してきた当事者たち。もしくはあまりにも自分と一致するキャラがいないので、なんとなく作中で登場する男の子っぽい女の子とかに重ねることで自分を誤魔化し誤魔化し慰めてきた当事者たちも。

そんな時代は過去のものになろうとしています。

『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』(2013年)にようにトランス俳優がこれまでの既存のステレオタイプに当てはまらないトランス役を自由に熱演できたり、『トランスペアレント』(2016年)のようにトランス自身が製作に加わって大きなクリエイティブ上の権限を得たり、『POSE』(2018年)のように黒人のトランス女性を描いて人種的な差別構造を突破したり、2010年代以降は環境が激変しました。

トランスのカジュアルなセックスも描けるし、リアルでは公でカミングアウトする人も目立ち、それが友好的に受け入れられる空気が生まれています。過去に差別言動をしたシスジェンダーや製作陣も改善をしてみせています。

作中では映像がチラっと映るだけでしたが、『ナチュラルウーマン』(2017年)のように大きな国際映画祭で栄光に輝くトランスジェンダー映画も当たり前になり、ドラマ『ユーフォリア』のようにティーンのトランスジェンダーを当事者自身である俳優が演じることも普通になってきました。

このドキュメンタリーでは言及はなかったですが、昨今のハッシュタグ・ジェネレーションの若者たちのムーブメントは間違いなくトランスジェンダーの生きやすさの後押しになっているでしょう。

こういう世界になれたのは、もちろん本作にも出演して生の声を伝えた“ラヴァーン・コックス”や“アレクサンドラ・ビリングス”のような先人、さらにはもしかしたら公表もできなかった知られざるトランスの古き功労者のおかげです。

まだまだ問題のある描写はあるでしょう。でも作中で当事者が言っていたように、「もっと描くことでもしマズい描写があっても情報源が1つじゃなくなる」というのは全然違ってくる話。

でも最後に当事者はこう付け加えます。「一部の人が高い地位を得るだけではダメだ、社会構造を変えないと」「メディアでトランスが増えても意味はなく、表現の変化だけでトランスの生活が変わるわけじゃない」「表現はゴールじゃない、手段だ」…。

映画業界がより良い姿にトランスすれば、きっと実社会もトランスする。映画にはポジティブな力もあるのだから。そう信じたいものです。そのためにもこれからも多様性を描く作品を応援したいと思います。

ROTTEN TOMATOES

Tomatometer 95% Audience 100%

IMDb

7.5 / 10

シネマンドレイクの個人的評価

星 9/10 ★★★★★★★★★

作品ポスター・画像 (C)Field of Vision

以上、『トランスジェンダーとハリウッド 過去、現在、そして』の感想でした。

Disclosure: Trans Lives on Screen (2020) [Japanese Review] 『トランスジェンダーとハリウッド 過去、現在、そして』考察・評価レビュー