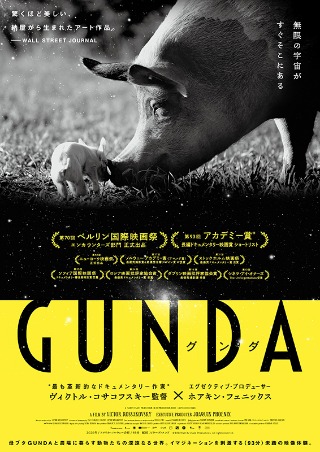

ただの豚です…ドキュメンタリー映画『GUNDA グンダ』の感想です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。

製作国:アメリカ・ノルウェー(2020年)

日本公開日:2021年12月10日

監督:ヴィクトル・コサコフスキー

GUNDA グンダ

ぐんだ

『GUNDA グンダ』あらすじ

とある場所で暮らしている1頭の豚。その豚の周りにはたくさんの子豚たちがおり、産まれたばかりだった。初めての世界でこの子豚たちが真っ先にするのは母親から母乳をねだること。食欲を満たし、たくさん寝て、スクスクと成長していく。そんな豚のあるがままの生活を、モノクロームの映像と静かなカメラワークだけで、普段は人間に見えていない動物たちの本質に宿る躍動感あふれる生命の鼓動を映し出す。

『GUNDA グンダ』感想(ネタバレなし)

ブタを世界一美しく撮っている映画

「ブタ(豚)」という生き物を知っているでしょうか。え? 知らない? 知らないですよね(圧)。じゃあ、ブタについて解説しましょう。

ブタ…それは4足歩行の哺乳類で、体色はピンクがかったクリーム色をしており、体毛は薄く、体格はふくよかで、目は2つ、耳は2つ、口は1つ、鼻は1つで突き出しており…。いや、もうこれは茶番だ、これ以上はやめておこう…。

ともあれブタです。豚。ブタはイノシシを家畜化した動物なので、野生には本来は存在しません。つまり、人間が作りだした生き物だと言えます。そんな創造した側の人間のくせに、私たちはブタをちょっとバカにしているところがあります。

例えば、太っている人のことをブタと呼んだり、不細工な人のことをブタと呼んだり、何かしらの卑しい言動をする人のことをブタと呼んだり、はたまた汚い部屋のことを豚小屋と呼んだり…。明らかにネガティブな意味でブタという動物を持ち出すことが圧倒的に多いです。逆にブタをポジティブに用いるケースってあるのかな…。

実際のところ、ブタのそんな世間のイメージは勝手な決めつけにすぎず、それどころかブタの素性は知られていません。ブタはすごい生き物であり、そして人間社会に大きく貢献しています。2020年から猛威を振るった新型コロナウイルスのワクチンは多くの人が接種したと思いますが、そのワクチン開発の実験動物としてもブタは大活躍しています(『パンデミック 知られざるインフルエンザの脅威』を参照)。今、私たちがコロナからの復興だとかなんとかほざいていられるのもだいたいがブタのおかげです。ブタを崇める記念日を作ってもいいくらいです。

そんなブタのドキュメンタリー映画がなんと誕生しました。その名も『GUNDA グンダ』です。

「豚のドキュメンタリーって…どういうこと?」というのが正直な最初の第一印象だと思うのですが、本当にブタのドキュメンタリーで、ブタが映っているだけです。しつこいようですけど、本当にブタだけ。人間は一切映りません。というかモノローグも、ナレーションも、インタビューも、解説映像もない。BGMすらもありません。ネイチャードキュメンタリーにしてはかなりのストイックさであり、全編がモノクロ映像となっている中でブタを中心とした美しい映像が展開される。これはもうブタ版の『ROMA ローマ』。

私はこの『GUNDA グンダ』はブタを世界一美しく撮っている映画だと思います。ブタのアート映画であり、芸術性で魅せていく。ブタのネガティブな印象をひっくり返す、サイレントな(でもブタの鳴き声はすごく混ぜっているけど)インパクトがあります。

ポール・トーマス・アンダーソン、アルフォンソ・キュアロン、アリ・アスター、ガス・ヴァン・サント、パヴェウ・パヴリコフスキ、エリザベス・チャイ・ヴァサルヘリィ、リン・ラムジーなど、そうそうたる顔ぶれが本作を絶賛しているのも納得。

本作のブタは主演俳優賞を狙えるんじゃないか…。

この『GUNDA グンダ』を観てもなおもブタを汚らわしい動物としてぞんざいに扱い奴がいるのだとしたら、そうですね、そいつは干し草以下の存在ですよ。ブタさんの寝床にでもなってしまえ、と。

この異色の『GUNDA グンダ』を撮ったのが“ヴィクトル・コサコフスキー”という映画監督。ロシア人で、これまではロシアの哲学者アレクセイ・フェドロビッチ・ロセフへ捧げた『Losev』(1989年)で長編映画デビューして以降、ずっと独特の視点で物事を切り取ったドキュメンタリーを生み出し続け、賞をいくつも受賞している著名な映像作家でもあります。地球で対角線上に位置する2つの場所を撮影してあえて比較するという『Vivan Las Antipodas』(2011年)、ひたすらに水を撮り続ける『アクアレラ』(2018年)などこんなのよく思いつくなという作品ばかりです。

その“ヴィクトル・コサコフスキー”監督が今度はブタに目をつけるというのもさすがの着眼点というか、今度はブタでくるかと。ここまでくると何でアプローチしてきてもおかしくないのですけど。

『GUNDA グンダ』を鑑賞することでブタの印象が変わるといいのですが、作品には間違いなくそれだけのパワーがあります。映画館の音響で観るとその臨場感は別格です。

オススメ度のチェック

| ひとり | :アート映画好きの人は |

| 友人 | :エンタメ性はないけど |

| 恋人 | :そういうムードはない |

| キッズ | :かなり地味ではある |

『GUNDA グンダ』感想(ネタバレあり)

ホアキン・フェニックスと豚の関係

『GUNDA グンダ』はなんとなく観る前から察しはついていたと思いますが、ブタを愛でる映画ではありませんし、そこにあるのはブタが生きる世界の生々しい現実。つまり、ブタは家畜であるという抗いようのない事実です。

“ヴィクトル・コサコフスキー”監督は「ヴィーガンのプロパガンダにならない映画を目指しました」とは語っていますが、だからといって本作を観て「豚肉を食べたくなったな~」とにこやかに言い放つ人がいたらそれはそれでどうなんだという…。やはり本作は、ブタが家畜として人間に消費されているという巨大な側面があってこその存在意義になっているのは避けようがないでしょう。

なにせ本作にはあの“ホアキン・フェニックス”が製作総指揮に関与していますからね。

“ホアキン・フェニックス”は知らない人のために説明しておくと、彼は俳優ですが、俳優業以上に環境保護に熱心であり、根っからのエコロジストであり、幼少期からずっとヴィーガンです。ハリウッドでも屈指の自然保護&動物保護に熱意を捧げている人物でしょう。

気候変動への対策を政府に促すために行われた大規模なデモにも率先して参加。米国会議事堂の階段に座り込み、その場で逮捕されたりもしました。

また、『ジョーカー』でアカデミー主演男優賞に輝いたステージでは、「ジェンダーや人種の問題、クィアの権利、先住民の権利、動物の権利にしろ、全ては不正への対抗です。1つの国、1つの人種、1つのジェンダー、1つの生き物だけが責任無く他を支配し、制御し、利用し、悪用するものだという信念への抵抗なのです」と力強くスピーチし、想いをぶつけていました。映画内ではすごくインモラルな役柄なのに、素ではとってもモラルとコレクトネス一筋な人間です。

直近では、感謝祭のホリデーシーズンに6800万羽以上の七面鳥が殺され食べられる状況を「身の毛がよだつ」と嘆き、ファーム・サンクチュアリのプロジェクト「アダプト・ア・ターキー」を通して七面鳥の里親になることを表明したばかり。パートナーの“ルーニー・マーラと”一緒に七面鳥を抱えての家族写真をSNSに公開し、すっかり七面鳥の父親です。

環境活動家として最も有名な若者であった“グレタ・トゥーンベリ”のことはノリノリでバカにする日本のどこぞのオッサンたちも“ホアキン・フェニックス”のことはスルーしますけど…。まあ、そもそも日本ではヴィーガン自体もまだ白い眼で見られることが多くて、偏見も多いのですが…。

その「動物の権利」擁護者である“ホアキン・フェニックス”が『GUNDA グンダ』をサポートしているというのはもうすでにそれだけで意味がある話ですよね。

動物を観察してしまう本能を刺激する

そういう前提があるにせよ、『GUNDA グンダ』はやはりアート映画としての主軸が濃いです。

『スーパーサイズ・ミー ホーリーチキン!』のように、社会問題として畜産の現状を暴き、解説するようなものではありません。

また、『ベイブ』や『オクジャ』のように、その背景を土台にしてフィクション形式で物語を生み出そうとしているわけでもありません。

その中間というか、芸術性を担保しながらその題材への尊厳を貫くという姿勢が感じられます。“ジョルジュ・フランジュ”監督の『獣の血』(1949年)、“ニコラウス・ゲイハルター”監督の『Our Daily Bread』(2005年)といった作品の系譜で、ビジュアルとしてのアート性を突き詰めていった感じでしょうか。

序盤の映像からその魅力にハマってしまいます。寝ている豚。奥から子豚が転がり出て、鳴き声をあげながらヨチヨチと歩き回る。1匹、2匹、3匹、4匹…。横になった親豚の乳を無我夢中で飲む。本当に生まればかりの子豚もいて、そんな子豚も我先にと母乳にむしゃぶりつく。母豚は立ち上がり、子豚たちは干し草の中で右往左往。また母豚が横になると、乳を飲むために群がる。小さな小さな命にとって今できることはそれだけ。小屋の木漏れ日が差し込む干し草ぼベッドの上でぐっすり集まって眠る子豚たち…。

あの狭い空間だけで行われているほんの些細な命の営みがなぜこうも目を離せないのか。それはちょっと私には言語化不可能ですが、私たち人間は実のところ動物をありのままにじっと観察する機会が少ないからではないかと思ったりも。動物の研究をしている人とかでない限り、日常的に動物をまじまじと見つめる時間はほぼありません。意外にそばに動物はいるのに、視界の隅に入れるだけだったりする。もしくは動物を取り上げても擬人化するだけで、本質を見ようとしない。

人類は大昔は自然と一体となって生活し、自らも動物だったわけですが、いつしかその世界から離れたと思い込み(現実は今も人間は動物なんですけどね)、優生思想を膨らませながら自分たち人間の価値を過大評価してきました。自分たちを動物扱いするな、動物と同等にみなすなんて侮辱だ…そういう思考は結構平然とまかりとおっています。

だからこういう動物の素を目の前にしてしまうと戸惑いつつも見入ってしまう。それはすごく動物的な本能的行動なのだろう、と。自然界の動物たちは互いを観察し合うことはとても大事な生きる術ですからね。文明社会に染まりすぎて忘れてしまった私たちの動物観察の本能が呼び覚まされるのがこの『GUNDA グンダ』なのかもしれません。

まるでポストアポカリプス(ブタ目線)

『GUNDA グンダ』は動物といっても野生動物ではなく家畜を撮っています。しかし、冒頭から家畜を撮っているという雰囲気を出しません。あくまでそこに生きる生命を映し出しています。

けれども作中でしだいにその世界観の全容が見え始めます。鶏の登場シーンはとくにその出だしになっています。ケージから大地にゆっくりと踏み出す鶏たち。鶏の目線だと背の低い草地も壮大な森林地帯に見えてきます。そこはまるで未開の地を突き進むような…。しかし、ここで唐突に登場するのは…フェンス。そう、ここは人間によって管理された敷地の中にすぎない。まるで『ジュラシック・パーク』のような感覚です。片足だけの鶏が悠然と歩く姿の歪さがそれを暗示させるのも絶妙(普通ああいう状態の生物は自然界では生きられない)。

『GUNDA グンダ』で映し出されるあの世界はまるでポストアポカリプスの姿のようでした。世界の秩序が変わり、かつての残骸の中で、新しい支配者に管理されるだけになってしまった生き物たちの物語。

ジョージ・オーウェルの名作小説「動物農場」や、アードマン・アニメーションズの『チキンラン』(2000年)のように、畜産とディストピアを結び付けるアプローチはこれまでもありましたが、『GUNDA グンダ』は一切の擬人化をしないというあたりに特異性があります。

動物を愛でるような、そういう視線でもないというのは、つまり、可愛がるという行為さえも人間による動物の消費であり、それさえもややディストピアな側面があるからだと思います。映画はそういうことには加担しない。あくまで観察者としてカメラをセットするだけ。擬人化しないことでリアルな世界観でのスリルも生まれ、風のさざめき、虫の羽音、草がこすれる音、鳥のさえずり…そうした要素から何が起きるのかと全身で鑑賞者は感じ取ろうとする。そこが面白さなのかなと私なりには思いました。

作中では、母豚が子豚の1匹を踏みつぶしてしまったり、はたまた愛情ある母というよりは母乳を提供する巨大な動く塊のようにも見えてきたり、牛の群れなんてもう自然災害のような現象に感じたり、とにかく動物というものを人間の規範で枠に収めることを許しません。

そこにあるのは生々しさ。生と性、そして死。我々が直視したがらないリアルが黙々とそこに佇むだけ。

ラストの取り残される母豚を長々と撮るシーンでは、たっぷりと膨れ上がった乳房だけが虚しく垂れさがり、余計に哀愁を漂わせます。

ブタは何を思って家畜として生きればいいのでしょうかね。感謝だけしていれば気を紛らわせることができる人間にはわからない葛藤かもしれませんが…。

ROTTEN TOMATOES

Tomatometer 97% Audience 66%

IMDb

7.3 / 10

シネマンドレイクの個人的評価

作品ポスター・画像 (C)2020 Sant & Usant Productions. All rights reserved.

以上、『GUNDA グンダ』の感想でした。

Gunda (2020) [Japanese Review] 『GUNDA グンダ』考察・評価レビュー