クィアフォビックのその先へ…映画『ロングレッグス』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。

製作国:アメリカ(2024年)

日本公開日:2025年3月14日

監督:オズグッド・パーキンス

ろんぐれっぐす

『ロングレッグス』物語 簡単紹介

『ロングレッグス』感想(ネタバレなし)

反応を弄ぶ宣伝と本編

アメリカで2024年の7月に劇場公開され、その謎めいたマーケティングで巧みに注目を集めてその夏の大ヒットを記録したホラー映画。賞には名前が挙がらずとも、きっと「2024年で宣伝が最も上手かった映画」のランキングがあったらトップにリストされていたでしょう。

それが本作『ロングレッグス』です。

宣伝が功を奏し、1000万ドル以下の制作費に対して9400万ドル以上の興行収入を得て、商業的に成功をおさめました。大作映画も真っ青ですね。

どういう宣伝をしたのかと言うと、いわゆるゲリラマーケティングで、映画の中身は極力伏せて、暗号めいたメッセージをあちこちで散りばめ、それを観た人に「これは何だ?」と興味をもたせる方法でした。

実はこの『ロングレッグス』は“ニコラス・ケイジ”も重要な役で出演しているのですが、それも事前に隠されていました(ただ、“ニコラス・ケイジ”が出ているらしいという真偽不明の情報も出回り、それがまた観客を呼び寄せる効果も生んでいました)。なお、日本劇場公開時の日本宣伝ポスターには“ニコラス・ケイジ”演じるキャラクターがデカデカと映っており、全く隠していません。

こういう大部分の情報を伏せたマーケティングは、俳優のネームバリューありきで広報を仕掛けることが当たり前の日本の実写映画ではまず行われないやり方で、ちょっと羨ましいなと思います(やってるのはアニメくらいかな?)。

私もその本国の宣伝に敬意を表して極力情報は明かさずにこの『ロングレッグス』を「ネタバレなし」の前半では紹介しようと思いますが、とりあえずホラー映画だということだけ理解していればいいと思います。

宣伝は謎めいていますが、そこまで本編自体は考察を要求するわけでもありません。考察しないといけないような“振り”だけしている…という感じでしょうか。

でもコンテクストを読み解くことを問われる…かな…。「問われる」は大袈裟かもですけど、映画の狙いみたいなのがわかるとさらに面白くなるのは間違いないでしょう。

少なくとも単純明快なエンターテインメント・ホラーとは違いますし、「どういうこと?」と疑問が頭に浮かぶことは多々ありますが、作り手は細かく狙いを定めて設計しているのだと私は感じました。

その『ロングレッグス』を監督したのは、俳優としても活動している“オズグッド・パーキンス”(オズ・パーキンス)。『フェブラリィ~消えた少女の行方~』(2015年)で映画監督デビューを果たし、『呪われし家に咲く一輪の花』(2016年)、『グレーテル&ヘンゼル』(2020年)と、独自のホラーを作り続けてきました。この“オズグッド・パーキンス”の出自がまた鍵になってくるのですけども、それはネタバレになるので後半の感想で…。

“ニコラス・ケイジ”はさておき、メインで出演するのは、『イット・フォローズ』の“マイカ・モンロー”です。共演は、『バッド・ヘアー』の”ブレア・アンダーウッド”、『パーフェクト・ケア』の“アリシア・ウィット”、『ハロウィン・キラー!』の”キーナン・シプカ”など。

観客の反応を弄ぶような『ロングレッグス』。あなたの反応が気になります。

『ロングレッグス』を観る前のQ&A

鑑賞の案内チェック

| 基本 | 殺人の描写があります。 |

| キッズ | 残酷なシーンがあるので注意です。低年齢の子どもには物語は理解しづらいかもしれません。 |

『ロングレッグス』感想/考察(ネタバレあり)

あらすじ(前半)

1974年のオレゴン州の冬景色。家の窓からひとりの少女が近くに止まった1台の車を発見します。気になって外に出て近づいてみます。手にはポラロイドカメラ。周りにはそもそも人影はない場所です。車の前に来ますが、何もいないような…。

その瞬間、どこからともなく青白い化粧を顔に施した長髪の人物が現れ…。

年月は経過して、1990年代の同じくオレゴン州。FBI捜査官のリー・ハーカーは、上司のウィリアム・カーターから現在この州で起きている不審な連続殺人自殺事件の捜査を任されました。

事件に共通しているのは、父親が家族を殺害した末に自殺していることです。各家庭で父に該当する男が家族を年齢問わず惨殺し、その後に自ら命を絶っています。1件ならまだしも同様の事件がここまで起きるのは変です。

しかも、それだけではありません。すべての犯行現場に、ぎこちない暗号を使って記された「ロングレッグス」という正体不明の署名入りの手紙が残されていたのです。この「ロングレッグス」が何を意味しているのかはわかりませんが、犯人の名前なのでしょうか。もしかしたら一連の事件にはこの凄惨な死を引き起こしている黒幕がいるのかもしれない…。そういう可能性もありました。

資料を手にし、リー・ハーカーはそれらを床に並べ、何か判明することはないかと分析します。プロファイルによれば、どの被害家庭も平穏そうで、おかしいところはありません。しかし、事件時の警察の通話記録には生々しい音声が記録されており、正気とは思えないです。

夜、リー・ハーカーは帰宅し、暗い部屋で母に電話。複雑そうな顔で、目を閉じて声を聴きいります。

そのとき、突然家のドアをノックする大きな音。緊張しながら外を確認。誰もいません。銃を構えて呼吸を荒くしながら部屋を確認。こちらも誰もいないようです。ところが、ふと気が付くと机に封筒があるのを見つけます。先ほどまでありませんでした。

慎重に開封すると、それは誕生日カードで、例の事件で使われていた暗号があり、解読してみます。すると、自身の母親が殺されるという内容の警告のような文章がわかります。

この事件の裏にいる誰かがすでに自分をどこかで監視しているのか。リー・ハーカーは緊迫しながら、捜査を続けることに…。

クィアフォビア?

ここから『ロングレッグス』のネタバレありの感想本文です。

事前情報もほぼ伏せられたまま、アメリカ本国では劇場公開された『ロングレッグス』。すぐにこれはシリアルキラーものだとわかります。しかも、冒頭で露骨に怪しい人物が登場し、いきなりいろいろ開示しまくりです。宣伝の情報隠しは何だったんだというくらい…。

『ロングレッグス』について公開直後に本作を観た一部の観客から「この映画はトランスフォビアではないのか」という指摘の声があがりました。せっかくなのでこの感想でもこの論点を軸に本作を掘り起こしていきたいと思います。

まず本作の前に「ホラー映画とトランスジェンダー」の関係の背景を軽く説明すると、ドキュメンタリー『トランスジェンダーとハリウッド 過去、現在、そして』でも説明されていたように、この両者は切っても切れない歴史がありました。

一部のホラー映画に登場する「変質者で精神を病んだ殺人鬼」という存在は、ジェンダーを倒錯しているかのような描写になっており、例えば、女装をしている風な造形になっていたりしたのです。これは現実におけるトランスジェンダー当事者へのネガティブな先入観を投影したものと分析され、ある種のトランスジェンダーへの偏見を助長しかねない表現でもありました。

それに該当する有名な映画が『サイコ』(1960年)や『羊たちの沈黙』(1991年)です。

で、『ロングレッグス』に話を戻すと、冒頭に強烈なインパクトで登場する“ニコラス・ケイジ”演じる人物は、男性ながら長髪で甲高い声をあげて白塗りのメイクをしており、どことなく女装風であり、ステレオタイプな性的倒錯者のイメージに近いです。さらにその人物が少女を襲ったかにみえる展開が繰り出されるわけですから、これはもう「自分を女だと思い込んでいるトランスジェンダーとか名乗る奴は子どもを襲う危険人物なんだよ!」と主張する世間の反トランスな人たちを喜ばせそうです。

じゃあ、この『ロングレッグス』はそういう映画なのかと言えば、ちょっと待てよという話で…。

というのもここで“オズグッド・パーキンス”監督のキャリアの話に移るのですが、この“オズグッド・パーキンス”、実はあの俳優の“アンソニー・パーキンス”の息子であり、“アンソニー・パーキンス”こそまさに『サイコ』に主演したことで知られます。

つまり、“オズグッド・パーキンス”監督は「ホラー映画とトランスジェンダー」の関係を語るうえで欠かせない映画に縁のある人間なんですね。

そして、2022年に『Queer for Fear: The History of Queer Horror』という、ホラー映画と性的マイノリティの表象の関わりを主題にしたドキュメンタリーにも出演しており、まあ、要はそのへんのことはじゅうぶん承知の知識のあるクリエイターなのです。

ちなみにその公開直後に本作を観た一部の観客から「この映画はトランスフォビアではないのか」という反応があったことをメディアのインタビューで聞かれた際に、“オズグッド・パーキンス”監督は「反トランスはクソ間抜けだ」と簡潔に答えていますが…(Them)。

となれば、“オズグッド・パーキンス”監督はステレオタイプな性的倒錯者にみえる殺人鬼がホラー映画に採用されがちということも理解したうえで、あえてやっていることになります。

では「どんな狙いが?」と考えさせるところが本作の面白い部分だと思います。

クィア批評はやっぱり楽しい

『ロングレッグス』はめちゃくちゃわざとらしい映画です。そもそも冒頭で“ニコラス・ケイジ”演じるアイツをあれほど意図的なカメラカットで登場させるところからして、妙にあからさまに狙ってます。

そして、主人公はFBI捜査官の女性で分析に長けていて、やけに捜査を単独で任されてしまいます。もうこの構図からして『羊たちの沈黙』をそのままパロディにしているみたいになっています。

このロングレッグス人物像と猟奇殺人を分析するFBI捜査官女性の組み合わせで、「ホラーとクィア表象」に精通した“わかる観客”には「あれ…」と合点がいくわけです。「なんか『羊たちの沈黙』におけるトランス批評の流れと同じものを誘ってないか…」と…。

そうこうしているうちに、ロングレッグスの正体が判明します。「グラムロック好きのただのオッサンだったんか!」って感じで。「T・レックス」が好きで、“マリリン・マンソン”みたいなメイクを頑張ってやってみるも、キモがられているおじさんじゃないか、と。

そうやってネタばらしされて初めて「これはクィア批評そのものを揶揄っている映画なんじゃないか」と納得できるようになってきます。少なくとも本作はこの点に関してはほぼホラーというよりは風刺コメディに近いと私は思いました。

しかも、ロングレッグス自身は直接手を下しておらず、悪魔崇拝者として、人形に封印されていた悪魔に任せているだけと判明。便乗者です。このオチで拍子抜けさせるあたりも、クィア批評の梯子外しですね。

“ニコラス・ケイジ”を起用している時点で、これは自虐的な仕掛けですと白状しているようなものでしたが…。

一方で、“オズグッド・パーキンス”監督はインタビューで、この映画のインスピレーションには親との体験があると答えてもいます。“オズグッド・パーキンス”監督の父“アンソニー・パーキンス”は実は同性愛者(もしくは両性愛者)で、しかし、“オズグッド・パーキンス”は母にそのことを隠すように言われたそうです。

この「最も親密に傍にいた親に隠されていたこと」という体験は、作中のリー・ハーカーの母親の秘密とも重なります。リー・ハーカーは直感に優れていても、親に何も言えず、抑圧的に接するしかありませんでした。無感情で焦点が定まらないように虚空を見つめている普段の彼女の姿がその苦しさを物語っています。

先ほどのクィア批評に精通している人がこの映画の前半10分程度で“ある直感”ができてしまうことも同じかもしれませんが、人って直感できてもそれが役に立たないことってありますよね。余計な直感かもしれませんし…。

また、本作で描かれる一連の展開は悪魔的パニックの定番をなぞっているのですが、一連の事件自体は「父が家族を皆殺しにしてしまう」という家父長的な暴走が常に一貫しており、それはそれで解釈を反転しやすいとも思います。要するに、凶行に及んでしまった家父長の行動背景を、ジェンダー固定観念の成れの果てとかでなく、悪魔という概念で片づけようとしてしまうことの悲劇といいますか。

こんな感じで『ロングレッグス』は一見すると無口な映画ですが、実のところは多彩な批評を楽しませてくれる雄弁な映画でした。クィア批評を揶揄いながらも、やっぱりホラー映画をクィア批評するのは楽しいよね…という感覚を共有してくれる作品でもあったなと思います。

ハッピーバースデー、ロングレッグス。これからも良きクィアの友達でいてね。

シネマンドレイクの個人的評価

LGBTQレプリゼンテーション評価

–(未評価)

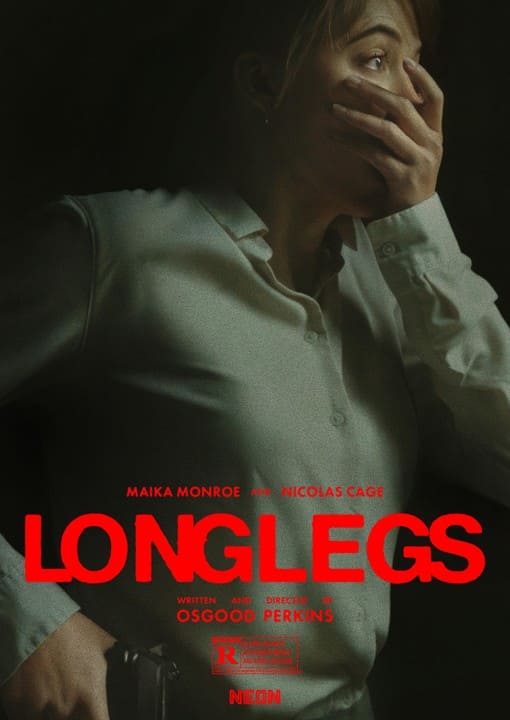

作品ポスター・画像 (C)MMXXIII C2 Motion Picture Group, LLC. All Rights Reserved. ロングレックス

以上、『ロングレッグス』の感想でした。

Longlegs (2024) [Japanese Review] 『ロングレッグス』考察・評価レビュー

#アメリカ映画2024年 #オズグッドパーキンス #マイカモンロー #ニコラスケイジ #人形 #捜査