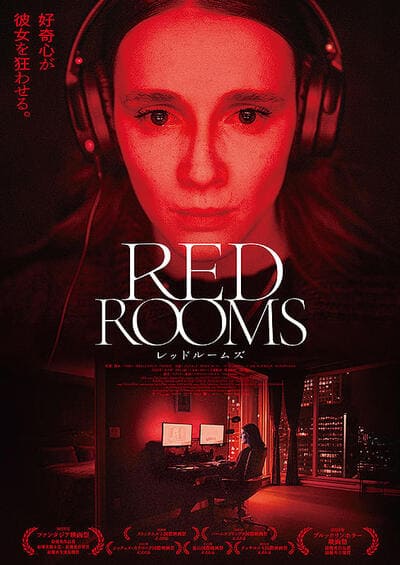

それを理解しようと執着すれば…映画『RED ROOMS レッドルームズ』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。

製作国:カナダ(2023年)

日本公開日:2025年9月26日

監督:パスカル・プラント

児童虐待

れっどるーむず

『RED ROOMS レッドルームズ』物語 簡単紹介

『RED ROOMS レッドルームズ』感想(ネタバレなし)

先入観は部屋に閉じ込めて…

当然ですけど、映画を未見の人に先入観を与えないように紹介するのって難しいです…。

ネタバレしなければいいだけでは?と思うかもですが、展開やオチを言わないことと、先入観はまた別の話。たとえ、物語の展開やオチを伝えずとも、映画に言及する何かしらの情報は、どうしたって先入観を与えてしまうものです。

ほんとに何の情報も仕入れずにいきなり映画館に足を運んで「今日はこれを観よう!」とその場で決めてスクリーンの前に座れば、先入観ゼロで観れるかもしれませんけど…。

私もそんな映画の鑑賞スタイルをしたことはないですよ。常に先入観はあります。そのうえで「あ~こういう映画だったのか~!」と予想を裏切られて楽しければそれで良し。

たぶん先入観に敏感な人はこの感想記事にアクセスしないと思うので、そこまで気にしなくていいと開き直ってもいいのですが、一応は最初に言っておきます。今回紹介する映画は先入観が重要だ、と…(もうこれ以上の情報を見たくないなら今すぐページを閉じて!)。

ということで本作『RED ROOMS レッドルームズ』です。

本作は2023年のカナダ映画であり、主人公はひとりの若い女性。その主人公はある裁判を傍聴しているのですが、これが何の裁判なのかというのがまず大事。

複数の未成年の少女たちを誘拐・監禁して、あげくに残虐に拷問しながら殺害していく映像をネット上で配信したという事件なんですね。いわゆる「スナッフフィルム」と呼ばれるやつです。

ただ、本作はこの事件の謎を解く…というような方向に寄り添っていくわけではありません。被害者を思いやるでも、加害者をセンセーショナルに映しだすでもない。じゃあ、何を描くのか?ってところが…。

先にこれも言っておきますけど、極めて残酷な事件ですが、直接的にこの事件の全貌が描写されることはありません(ちょっと“音”があるけど…)。なので「そんな残酷な事件は映画でも観たくないよ…」という人もそこまで身構えなくてもいいです。それでも別の意味で嫌悪感はあるかもですが…。

とにかく…うん…もう何も言えないな…。

結局、何の映画なのか全然伝わってない気もしますが、このサイコ・スリラー(ジャンルは確かにこのとおり)は、そういう紹介でいいのだと私は思いました。それが観賞済みの私の答えです。

観客の先入観を見透かすようなストーリーテリングですかね。どうせどんな先入観を持ってしてもこの映画には翻弄されるのです。大人しく鑑賞しましょう。

この異様なサイコ・スリラー映画『RED ROOMS レッドルームズ』を監督したのは、“パスカル・プラント”というカナダ人で、2017年に『フェイク・タトゥー』という青春映画で長編映画監督デビューを果たしました。元競泳選手ということもあり、監督2作目には自身の経験に基づいて水泳アスリートを描いた『Nadia, Butterfly』(2020年)を手がけ、カナダ圏では着実に話題の若手でした。

そして監督3作目となった本作『RED ROOMS レッドルームズ』はジャンルをガラっと変えてサイコ・スリラーで才能を魅せてきました。多才な監督ですね。

『RED ROOMS レッドルームズ』は主演を務めた“ジュリエット・ガリエピ”も高い評価を得ています。本作の名演で、カナダで新人賞を獲得しています。もともとモデルをしながら俳優の仕事も少しずつやっていた人だそうで、最高の主演作を手に入れましたね。

観終わった者だけがその先入観の翻弄から解放されます。そこに到達したければ、観るしかありません。

『RED ROOMS レッドルームズ』を観る前のQ&A

鑑賞の案内チェック

| 基本 | 残酷な映像の音だけが流れるシーンがあるので注意。 |

| キッズ | 未成年を極めて残忍に扱う事件を主題にしているので子どもには不向きです。 |

『RED ROOMS レッドルームズ』感想/考察(ネタバレあり)

あらすじ(序盤)

カナダのモントリオール。ケリー=アンヌはある場所へ真っすぐ向かいます。そこは裁判所です。淡々と荷物検査を受け、中へ。自分が裁判を受けるわけではありません。傍聴のためでした。

その裁判で扱う事件とは、複数の少女たちを拉致、監禁、拷問し、殺していく過程を撮影してダークウェブ上で配信した容疑で逮捕されたルドヴィク・シュヴァリエのものでした。そのチャットルームは「RED ROOMS」と呼ばれていたそうで、大勢のユーザーがスナッフフィルムを視聴するために料金を支払ってアクセスしていました。

あまりにも残忍な犯行で世間を震撼させた事件であり、関心は高いです。マスメディアもこぞって過熱した報道を量産し、この連続殺人鬼を報じました。被害者遺族の悲しみと怒りも相当なものです。一方でシュヴァリエのファンを称する者たちも出現しており、そのファンは彼は冤罪だと思っているようでした。

今、法廷の透明な板で区切られたエリアにシュヴァリエが現れます。大人しく足を組んで座っていました。

裁判長が入室し、開廷します。ケリー=アンヌは後ろの席でその進行を見つめます。

2本のスナッフフィルムがカナダ当局の手に渡っており、被害少女たちの遺体がシュヴァリエがかつて住んでいた住宅の裏庭に埋められているのが発見されるなど、決定的な証拠が存在しました。しかし、映像に映っている犯人が顔の大部分を隠していたことで、シュヴァリエであるという確証がないです。

法廷には犠牲になった3人の少女たちがディスプレイに映り、検察はこの事件の残忍さを淡々と語ります。次に弁護士が喋り、証拠の不十分さを説明します。

裁判が終わり、ケリー=アンヌは帰宅。殺風景な部屋です。2つのディスプレイがあるデスクがあり、そこでAIのサポートで音声操作でメール返事し、その傍らオンラインカジノを黙々とやっていました。ファッションモデルの仕事をしているケリー=アンヌでしたが、プライベートな人付き合いはありません。

次の日もまた裁判の続きを傍聴します。そこでシュヴァリエの熱心なファンのひとりであるクレメンタインと親しくなり、一緒に傍聴して、事件について会話する関係になります。クレメンタインはとにかく絶対的にシュヴァリエの無実を信じており、彼は本当は優しい誤解されやすい存在なのだと自論が止まりません。ケリー=アンヌはもっぱら聞き手にまわっていました。

そして裁判は進んでいきますが…。

ケリー=アンヌ、その目的は?

『RED ROOMS レッドルームズ』の心理的なスリルを生みだす最大の発生源は、何と言ってもあの主人公です。ケリー=アンヌというこの人間は、一体何者で、何が目的なんだ?…と。

どう考えても普通に傍聴している一般人と同様には思えないです。事件、そして犯人への並々ならぬ執着を感じます。

本作の例の事件の容疑者には無罪を信じる熱烈なファン・コミュニティが現れており、作中ではクレメンタインという人物がその象徴のように登場します。しかし、ケリー=アンヌはそのファンとも違うことが序盤から示唆されます。わざわざクレメンタインと横並びに描くことでその差異を強調するという、意図的な構図です。

もしかして、ケリー=アンヌは被害者の知り合いなのだろうか? いや、世間に認知されていない隠れた被害者なのか? それとも容疑者の知り合いなのだろうか? まさか真犯人とか?

観客としては序盤からあれこれと勘ぐって考えてしまいます。もはや事件よりもケリー=アンヌのことが気になってしょうがないです。

結局、ケリー=アンヌの知られざる正体が発覚する展開はありません。本当にこのケリー=アンヌはただ「調査」しているだけだったのです。ジャーナリストなどの職業でもない、趣味です。

問題は、じゃあなぜこんな調査したんだ?という次の疑問に移ります。しかし、このケリー=アンヌの思考プロセスの背後にある理由は明らかにされず、迷宮入りしたまま映画は幕を閉じます。

ケリー=アンヌの調査は結果的に容疑者のシュヴァリエの有罪を確定的にさせるのですが、だからといってケリー=アンヌが利他的な行動をとっているとは到底思えない振る舞いでした。被害者遺族の感情を踏みにじる行為であろうとも、調査のためなら一線を平気で越えます。

かといって目立ちたいだけのインフルエンサーみたいなのともまるで違います。あまりにもその調査は地味で、周囲の反応を気にもしていません。

おそらく推察できるのは、ケリー=アンヌは究極的な「自己満足」だけに突き動かされてこの調査を実行しているのだろうということでしょうか。

ある種の「自分は誰よりもこの事件を知り尽くしていたい」という、知識支配欲すら感じさせます。ケリー=アンヌは、検察よりも、弁護士よりも、被害者遺族よりも、マスコミよりも、さらには犯人よりも、この事件の解明者でありたいような…。そしてその領域に到達することに高揚感を感じているようにさえ思えます。

やっていること自体は「探偵」なんですよね。よくある探偵ジャンルの主人公とそう変わりません。独自に調べて真相に辿り着く。それだけの行いです。

しかし、ケリー=アンヌは奇矯な探偵という表現では収まらない、好奇心なんて次元ではない、謎解きとは言い難い執着を終始放ち続けます。

『RED ROOMS レッドルームズ』はここまで振り切った主人公を一切の譲歩なしで、観客にわからせないままに描き切っているのが、何よりも挑戦的でしたね。

調査したい衝動は闇と紙一重

私は『RED ROOMS レッドルームズ』を観て、「調査」という行為の実は秘めている危うさが上手く風刺されているなと感じました。

そももそも探偵ジャンルの「探偵」も冷静に考えれば、だいぶヤバい人間に思えてくる人たちばかりです。『名探偵コナン』だってそうですよ。探偵は犯人よりも常軌を逸していることさえあるのに、そこは不問とするのがこのジャンルではお約束。

しかし、『RED ROOMS レッドルームズ』はそのジャンルのお約束を無視します。

そして、ケリー=アンヌのその「調査」への執着性を見せつけられることで、犯人と同質的な異常性を認識せざるを得なくなります。

本作はあえて裁判中にシュヴァリエとケリー=アンヌを対比させるように同じくズームアップしてみせたり、裁判後にケリー=アンヌの姿を背景に小さく映して観客と距離を置いたりと、その認識を操作しています。

また、ケリー=アンヌは独自のAIをプログラミングして生み出しており、そのAIとジョークも含めて笑っていいのか微妙な会話をしたりしているのですが、その非人間性もさておくとして、注目点はそのAIに「ギネヴィア」と名付けていること。

「ギネヴィア」は、アーサー王物語の登場人物でアーサー王の王妃(「グィネヴィア」とも表記される)に由来していると思われますが、このギネヴィアは「誘拐されるお姫様」の代名詞としても有名です。

まさに拉致・軟禁されるわけで、それは今回の事件とどこか重なります。ケリー=アンヌもまた「女性を拉致・監禁する」側なのだと印象づけるように…。

さらに終盤にケリー=アンヌは倫理性をプラグラムしたAI「ギネヴィア」が信用できなくなったらしく、ミキサーで破壊するという、残酷な“殺害”を犯します。

クレメンタインとの関係性も効いてきます。クレメンタインは最終的にスナッフフィルムの映像を直視したことでシュヴァリエの加害性を自覚したようで、「自分はグルーミングされていた」とメディアの前で吐露していましたが、よくよく考えるとケリー=アンヌにも手懐けられていたとも解釈できます。よく知らないはずなのに家に泊まってしまうくらいですから。

「調査」という行為は二面性があります。例えば、ファクトチェックは、偽情報が蔓延る世の中で真実を示すという大切な役割があります。一方で、トランスベスティゲーションや反ワクチンなんかが典型ですが、個人の(実は何の根拠もない)「調査」は陰謀論にハマるきっかけにもなってしまいます。

『RED ROOMS レッドルームズ』はそういう現在においてあまりに個人を夢中にさせる「調査」の欲求の闇に迫った一作だったのではないでしょうか。

この主人公を理解しようと考察をしだしてしまう観客の存在まで想定したメタな批評性を持ち合わせている、一歩二歩先に行った心理ゲームを仕掛けられる映画でした。

シネマンドレイクの個人的評価

LGBTQレプリゼンテーション評価

–(未評価)

作品ポスター・画像 (C)Nemesis Films

以上、『RED ROOMS レッドルームズ』の感想でした。

Red Rooms (2023) [Japanese Review] 『RED ROOMS レッドルームズ』考察・評価レビュー

#カナダ映画 #パスカルプラント #ジュリエットガリエピ #サイコスリラー #法廷劇 #エクストリーム配給