そして全て採りつくす男が現れる…映画『ミゼリコルディア』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。

製作国:フランス(2024年)

日本公開日:2025年3月22日

監督:アラン・ギロディ

みぜりこるでぃあ

『ミゼリコルディア』物語 簡単紹介

『ミゼリコルディア』感想(ネタバレなし)

アラン・ギロディの旬が日本に到来

『カイエ・デュ・シネマ』というフランスの映画批評誌があります。1951年に創刊され、作家主義による映画批評を確立させ、同誌の執筆者からヌーヴェルヴァーグの映画作家たちを生みだし、独自の映画コミュニティの循環を作り出しました。

日本でも一部のシネフィルたちの間でもっぱら持て囃されていますが、逆に言うとシネフィルくらいしか話題にしないマニアックな領域でもあります。

ただ、そんな『カイエ・デュ・シネマ』も今やメディア&テック系の億万長者の実業家に買収されてしまい、すっかり形骸化しつつあり、もうブランドの看板しか残っていない…と悲嘆することもできなくない状況ですが…。

それでもまだシネフィルたちは『カイエ・デュ・シネマ』の毎年の映画トップ10を話題にするのです。

そんなこんなの『カイエ・デュ・シネマ』の2024年の映画トップ1位はこの作品でした。

それが本作『ミゼリコルディア』。

『カイエ・デュ・シネマ』にならって作家主義的な語りをするなら、監督の“アラン・ギロディ”の話から触れないわけにはいきません。このフランス人の監督は、1990年代に短編を作っていた頃から注目を集め、2003年の長編映画『勇者に休息なし』からも高評価を集め続けました。“アラン・ギロディ”はゲイ当事者でもあり、フランスのクィア映画史を論じるうえでもたいていは名前がだされる人物でもあります。

その“アラン・ギロディ”監督作ですが、日本では2009年の『キング・オブ・エスケープ』が映画祭で限定公開されたのみにとどまり、日本に限っては全然日の目を浴びてこなかったのですけども、2025年になって、『湖の見知らぬ男』(2013年)、『ノーバディーズ・ヒーロー』(2020年)、そして本作『ミゼリコルディア』(2023年)が、日本の映画館で一般公開され(「サニーフィルム」の配給で3作一挙同日公開)、やっと“アラン・ギロディ”監督の作家性に思う存分触れやすくなりました。

では『ミゼリコルディア』はどんな映画かというと、一応のジャンルはサスペンス・スリラーの皮を被る気もないようなブラックコメディで、いつもの“アラン・ギロディ”監督らしく、異性愛規範をおちょくるような独特のストーリーテリングがずっと漂っています。

しかし、日本国内だとなおさらなのですが、クィア批評する人が乏しいせいか、なかなかこの“アラン・ギロディ”監督作のクィアな面白味が掘り起こされていない感じもして…。こういうとき、「日本にもっとクィアなライターがいてくれたらな…」と思いますね。ホモフォビアを含んだ「(男同士の性関係が)奇妙ですね(半笑い)」みたいな感想とか、目にしたくないですしね。

まあ、私は秀逸なクィア批評はできないので、他力本願になるけども…。

『ミゼリコルディア』から“アラン・ギロディ”監督の世界を覗いてみたい人はぜひどうぞ。

『ミゼリコルディア』を観る前のQ&A

鑑賞の案内チェック

| 基本 | — |

| キッズ | ヌード描写があります。 |

『ミゼリコルディア』感想/考察(ネタバレあり)

あらすじ(前半)

ジェレミーは車を走らせていました。木々に囲まれた田舎の道です。ずっと道路を走っていくと石造りの家が立ち並ぶ小さな町サン=マルティアルに到着します。人はほとんどいません。狭い道があるだけです。

その建物の間にある道を通っていくと、ある家に到着。そこはかつて師事していたパン職人のジャン=ピエールの家です。

彼は亡くなったのでした。今日は葬儀のために帰郷しました。部屋に通されると彼がベッドの上で横たわっていました。まるで静かに眠っているように…。

棺は墓の置かれ、神父の言葉とともに埋められます。参列者とともにその葬式を見守りました。かなりの数の人がこの葬儀に顔をだしたようです。とくに騒ぎもなく、葬儀は終わります。

その後、なんだかんだでジャン=ピエールの家に泊めてもらえることになります。ジャン=ピエールの未亡人となったマルティーヌと一緒に昔のアルバムの写真を眺めつつ、思い出を振り返ります。マルティーヌは優しく、ジェレミーを子どものように大事に扱ってくれます。

そのマルティーヌの息子ヴァンサンはジェレミーを内心では快くは思っていないようですが、安易に公で冷たくはできません。とは言え、態度には滲み出ています。

ジェレミーのほうはと言えば、淡々と周囲の人たちと接し、あまり大きな感情の揺らぎをみせません。葬儀の翌日も独りでぶらぶらと行動します。

ジェレミーがひとりで森を歩いていると、あのヴァンサンが現れ、案の定、文句を言ってきます。どうやらジェレミーが母と親しくしているのが気に入らない様子。

そこへキノコ狩りしていた神父フィリップが不意に現れ、その場は収まりますが…。

クィアな当事者が故郷に帰る

ここから『ミゼリコルディア』のネタバレありの感想本文です。

めちゃくちゃ大雑把な一般化をあえて言い切るなら、「クィアな当事者が故郷に帰る」という展開はろくなことがないものです。たいていは嫌な感情と対峙することになります。実際、現実でも多くの当事者は「故郷に良い思い出がなく、飛び出してきた」というケースも珍しくないです。だから物語において「クィアな当事者が故郷に帰る」から始まる場合、それは人生との再対面を意味し、葛藤することになります。

しかし、本作『ミゼリコルディア』はその定番を完全に無視しています。

主人公のジェレミーは明示的でなくともゲイであることはじゅうぶん推察できます。問題はそこではありません。故郷の町でどういう待遇を受けるかです。

保守的な田舎町の差別的な空気に息苦しくなるわけではないです。涙を誘うメロドラマも皆無です。

あの町はジェレミーを漫然と受け入れています。ジェレミーの何かしらのアイデンティティを嫌うような排他性は、あるひとりの人物を除けば、見当たりません。

一方のジェレミーはもっと曖昧で、この町に対して何を考えているのかよくわかりません。とにかくこの主人公は感情がみえません。

ではあそこは偏見のない進歩的な田舎なのだろうかと考えたくなりますけど、どうもそういうわけでもないです。それどころか進歩とは真逆で時代から孤立している気配すらあります。

ここがこの映画の「変」なところなのだと思います。もちろん男性同士の恋愛や性関係が「変」なわけではなく、それを他者化する異性愛規範があまりに観察できないことが違和感である、と。

言ってみれば、本作はクィアネスを退屈なほど日常的なものにしていて、それは地味すぎて落ち葉と同化するエロティシズムのようなものです。こんな商業的に売れない官能さはきっとクィア・エンターテインメント界隈は欲しないでしょう。

叙述的ですが詳細に欠けるというか…緊迫感を一切避けており、セクシュアリティとは全く関係のない会話を繰り広げ、妙に焦らすようでもある…。だから観ている側としては「なんだ、このドラマチックさを常にお預けにされているような気分は…!」とムズムズする…。そんな感じです。

でもやっぱり『ミゼリコルディア』は紛れもなくクィアなんですよ。これは物語性におけるクィアネスの作用をじっくり自覚したうえで、こちらを翻弄する高等テクニック。『チャレンジャーズ』とは手口は似ているものの見せ方は異なる…そんな遊ばれ方をされてしまう映画でした。

そんなつもりないけどハーレムを築く男

そしてやはりさっきも少し触れましたけど、『ミゼリコルディア』の主人公であるジェレミーのキャラクターづくりが面白いです。

本作におけるジェレミーの存在は、『テオレマ』のスタイルと同一で、「ひとりの男がそのコミュニティの静かに揺るがしてしまう」という流れでしょう。

それにしたってこのジェレミーは変な存在感です。なぜか町の多くの人はジェレミーに耽溺し、漫然と受け入れているんですね。

こういう言い方もあれですが、このジェレミーのどこにそんなパワーがあるのか…お世辞にも魅力的な人物とは言えないだろうに…。

演じている“フェリックス・キシル”は素ではハンサムな人なんですよ。ただ、この映画でジェレミーを演じているときは野暮ったいというか、子どもっぽい顔つきで、ボサっと佇んでいる雰囲気を濃くしています。

なんとなく類推できるのは、亡くなったパン職人のジャン=ピエールのことです。どうやら彼も生前は町でみんなに愛されていたようで、その事実はあちこちで匂わせられます。つまり、以前までは「この町一番の愛され人間」はあのジャン=ピエールだったけど、その存在が死去し、その席は空白になってしまったことになります。

結果的に次に「この町一番の愛され人間」の座に最も近づいているのは、このジェレミーなのかな。だからみんなジェレミーを無視できなくなります。コミュニティの人間関係の構図が変化する節目を迎えたのですから。

マルティーヌはジェレミーを我が子同然に扱います。ジェレミーが全裸でシャワーを浴びている場にも平気で入ってきて何事も動じずに振る舞っているあたり、マルティーヌはジェレミーを異性の成人ともみていません。年端もいかない子どもです。

そして男たち(女たちではない)はジェレミーにそれぞれの狙いで近づいてきます。いずれの男もいわゆるスリムなハンサムではないあたりが、“アラン・ギロディ”監督の趣味というか好みも多分に入っている感じで…。こういう男たちに囲まれたいという願望がね…。

あのヴァンサンとの取っ組み合いだってゲイネスを露骨に漂わせるし、家のテレビで日本の相撲が映る一瞬のシーンまで、作中にゲイネスを埋め込んでいくことを忘れていないのですし…。

ハーレムを意図せず作り上げてしまうアニメの主人公みたいだ…。

神父と慈悲

『ミゼリコルディア』は、中盤にて、その魔性のジェレミーがヴァンサンを石で撲殺してしまったことで事件が起こります。

しかし、殺人を犯したわりにはその後も空気はまったりしています。

これも「クィアな主人公が自分の目の前に登場した敵対者をやむなく殺してしまい、人生が決定的に転落する」というよくありがちな定番を弄ぶような流れです。

そこで助け舟をだしてくれるのが、キノコ狩りが趣味の神父フィリップ。この神父はジェレミーと性関係を持つことを条件に、いろいろとアリバイ工作をして、雑に埋めてしまった遺体の処理も手伝ってくれます。

神父フィリップを演じた“ジャック・ドゥブレイ”も、今作でいきなり賞レースにあがってびっくりだったろうな…。

この神父フィリップもおかしいキャラクターで、クルージングというほどではないにせよ(そもそもこんな田舎の町にゲイはどれくらいいるというのか)、ジェレミーを狙っているのは確かです。

一方でそこまで支配的な関係を求めてはこず、なんというか腑抜けた間柄になります(直接的な性行為も描かれない)。もしこれが性的なコントロールを直球で描いているなら、それこそカトリック教会の児童性虐待事件を彷彿とさせてしまいますけど、そういう陰惨な方向にはなりません。むしろゲイの神父が良い形で自身の性的指向と向き合っていく、一種の程よい在り方のひとつをみせてくれるようです。もちろん宗教の欺瞞を批判しているとも受け取れますが…。

本作のタイトルの「ミゼリコルディア(Misericordia)」というのは、ラテン語で「慈悲」を意味していて、もっと優しい言い方をすれば「親切心」です。同時にこの単語は宗教関連で頻出しやすい言葉でもあります。

神父がジェレミーにしてあげたことが慈悲だと素直に解釈もできますし(倫理的にあれだけど)、別の見方をするなら、世間一般では異性愛規範に染まっているキリスト教の保守的な壁を、この田舎においてはあっけなく取り壊してみせたジェレミーの存在感自体が慈悲かもしれません。

“アラン・ギロディ”監督もカトリック教徒なので、この映画もそのカトリックのルーツに深く根ざしている(そして自身のクィアネスとは無縁ではいられない)のは察せられます。絶対に監督はあの神父のキャラクターが好きでしょうね。あれほど道徳的に複雑な立ち回りで物語を面白くさせているんですから。

『ミゼリコルディア』の慈悲が何であれ、そのユーモラスさに触れた自分としては少し親切にされた気分で家に帰ることができました。

シネマンドレイクの個人的評価

LGBTQレプリゼンテーション評価

△(平凡)

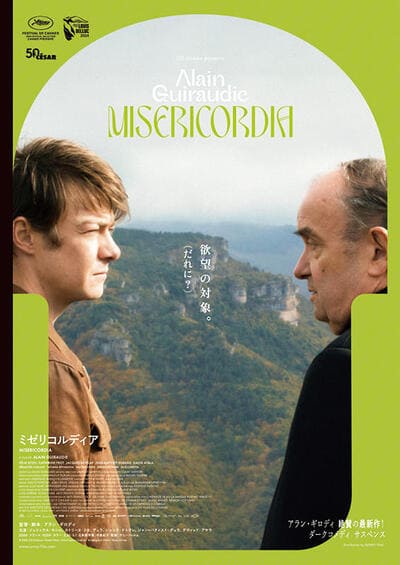

作品ポスター・画像 (C)2024 CG Cinema / Scala Films / Arte France Cinema / Andergraun Films / Rosa Filmes ミゼルコルディア

以上、『ミゼリコルディア』の感想でした。

Misericordia (2024) [Japanese Review] 『ミゼリコルディア』考察・評価レビュー

#フランス映画 #アランギロディ #フェリックスキシル #宗教 #キリスト教 #神父 #ゲイ同性愛 #サニーフィルム