もう気づいているかどうか…Netflix映画『スティーヴ』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。

製作国:イギリス・アイルランド(2025年)

日本では劇場未公開:2025年にNetflixで配信

監督:ティム・ミーランツ

自死・自傷描写

すてぃーぶ

『スティーヴ』物語 簡単紹介

『スティーヴ』感想(ネタバレなし)

キリアン・マーフィーの渾身の一作

日本は学校教育現場にかける予算がどんどん減らされており、政府は子どもが育つ環境の充実に興味はない様子です。授業の質を上げるのも、イジメを無くすのも、学内の性犯罪を防ぐのも、平等な教育機会を与えるのも、何であろうとおカネは欠かせないのですが、「努力」や「愛国」なんて精神論ではその足しにはなりません。

悲しいことにそれは日本のみならず世界のあちこちで起きている話でもあって…。

今回紹介する映画はそんな困窮する教育の最下層を映し出す一作です。

それが本作『スティーヴ』。

舞台となっているのは、社会や家庭に馴染めない少年だけを集めた支援に特化した寄宿学校です。いわゆる「非行少年」と呼ばれる男子ですが、それぞれ事情が違います。本作はその小さな学校を取り仕切る校長を主人公にしており、そのうえ、ほぼある1日だけで物語が成り立っている、かなり慌ただしい構成です。混沌とした環境がそのまま映像で伝わり、キャラクターの心理的な葛藤がダイレクトに突き刺さります。

似たような題材の映画としては『ショート・ターム』が挙げられますが、あちらよりもさらに疲労感の強い一作です。観るのに精神力がある程度は削られることを覚悟しないといけないかもしれません。

『スティーヴ』は、“マックス・ポーター”というイギリスの作家が2023年に発表した『Shy』という中編小説を原作としています。今回の映画化では、“マックス・ポーター”自身が脚色を手がけており、そこで重要なタッグとなったのがプロデューサー兼主演を務めている“キリアン・マーフィー”です。

“キリアン・マーフィー”と言えば、2023年に『オッペンハイマー』でアカデミー賞の主演男優賞に輝き、キャリアとして最高潮に達したばかり。

それ以降は本作のようにわりと小粒な作品での活躍が目立っています。

実は“キリアン・マーフィー”は、“マックス・ポーター”の初期作の『Grief Is the Thing with Feathers』の演劇でも主演をやっており、関係性が深いです。原作者としても信用できる演者なのでしょう。

『スティーヴ』の監督を務めたのは、“ティム・ミーランツ”というベルギーの人で、“キリアン・マーフィー”とは2024年の監督作『Small Things like These』で一緒に仕事した直後で、これで2連続となります。

“キリアン・マーフィー”にとっては自身のプロダクションで相当に気合を入れて臨んだ映画のようです。私の感想としては『スティーヴ』の“キリアン・マーフィー”は『オッペンハイマー』のときよりも名演を披露していると思いますよ。

共演は、『ザ・プロム』の“トレイシー・ウルマン”、ドラマ『ハーフ・バッド: ネイサンと悪の血脈』の“ジェイ・ライカーゴ”、ドラマ『Top Boy』の“シンビアツ・アジカウォ”、ドラマ『チェルノブイリ』の“エミリー・ワトソン”、ドラマ『Passenger』の“ルーク・エアーズ”など。

『スティーヴ』は「Netflix(ネットフリックス)」で独占配信中です。約90分と短いですが、さっきも紹介したように精神的に削られるのでセルフケアを各自用意してくださいね。

『スティーヴ』を観る前のQ&A

A:Netflixでオリジナル映画として2025年10月3日から配信中です。

鑑賞の案内チェック

| 基本 | 直接的な描写はありませんが、性暴力や育児放棄を示唆するシーンがあります。また、自殺未遂の行為が描かれます。 |

| キッズ | 大人のドラマです。 |

『スティーヴ』感想/考察(ネタバレあり)

あらすじ(序盤)

スティーヴという髭面の男がどこかの教室のような場所にやってきて、カメラを用意している人たちの前に座ります。カメラはすでにまわっており、スティーヴはそわそわと感情を押し殺すように落ち着きがないです。その姿を見かねて周囲の人は「また時間を空けて撮りますか」と提案しますが、それを断り、スティーヴは撮影に臨みます。

「スタントン・ウッドの話を聞かせて」

1996年、スティーヴは車を運転していました。しかし、道中であれこれと思いついたことを手元の録音機に残しています。辿り着いたのは何もない草原です。そこにシャイというリュックを背負った若者がハイになってウォークマンの音楽に合わせて踊っていました。スティーヴは気楽に話しかけ、シャイの感情に寄り添います。そして車で学校に戻ります。

スティーヴは社会的に問題を抱える男子生徒のための「スタントン・ウッド」という寄宿学校の校長でした。自分が始めた小さな支援事業です。今では数人の生徒を抱えています。

今日は学校に取材班が来ています。そのため、ジェイミーを始め、多くの生徒がいつも以上にハイテンションです。カメラの前でふざけたことをし合っています。

到着早々にスティーヴは教師のショラから生徒のタロンについて相談があると言われますが、時間がないので後回しにします。ショラは1か月前からここで働き始めたばかりです。

そうこうしているうちにジェイミーとライリーが取っ組み合いの喧嘩を始め、なんとか引き離してなだめます。ジェイミーは何かと他の生徒の癇に障るような発言が多く、好戦的なライリーとは激しい衝突になりやすいです。

取材班は生徒たちに個別にインタビューしていきます。自分の筋肉に自信があるアッシュ。はたまた、軽妙に犯罪経験を語るベニー。個性はそれぞれ。

一方、シャイは母から縁を切るという電話を受けていました。母の言葉は冷淡で本気でした。それに対し、「脅迫はしていない。時々キレただけだ」と弁明しますが、母はそれがもう耐えられないようです。

ナブズはポールが出てこないトイレを叩いています。それを抑えつつ、スティーヴは副校長アマンダ含めた職員会議に顔を出します。取材もあっていつも以上に忙しくなっていました。これでは通常の授業もままなりません。しかも、ヒュー・モンタギュー・パウエル下院議員が訪問する予定もあるので、その対応もしないといけません。

次にジェイミーと語り合います。ここでも穏やかに話しかけ、寄り添う姿勢を変えません。しぶしぶジェイミーは自分の行動を反省します。

授業をしますが、生徒たちは庭先にいた取材班を見つけ、窓に集まって下品に挑発します。

午前11時、財団のジュリアンとシャーロットが訪問してきて、この学校は閉鎖して売られることになったと告げます。それも半年以内と急で、完全に決定事項とのこと。

突然のことにスティーヴたちは憤慨しますが…。

議論したいわけじゃない

ここから『スティーヴ』のネタバレありの感想本文です。

『スティーヴ』は社会問題を議論させる映画ではありません。少なくとも何かを議題にあげて、それを論じさせる仕掛けは用意していません。

一方で、作中でスタントン・ウッド学校に取材に来ている人たちは、そのインタビュアーの語りを聞くかぎり、「議論」させるネタとしてこの学校を対象に選んでいるだけなのが窺えます。つまり、この学校に多額の税金を投入する価値があるか…という問いかけです。どうせろくでもない若者たちならば、そんな集団にカネを投じるのは無駄であろう、と。

しかし、スティーヴを始め、スタントン・ウッド学校の大人たちにとって、そんな議論こそ無駄であり、愚問でしかありません。価値が無い人間なんていないし、誰かの価値を他人がジャッジしていいなんてことはないのです。

取材班のカメラと違って、この映画のカメラはそんな生徒たちの価値を映し出します。それは一見すると表からは見えないような人間的な未熟さの奥底にある素の感情です。親身に寄り添えば分かり合えたりするし、何かを共有することもできる。だからこの学校は成り立っています。

ジェイミーのキャラクターはとくに良かったですね。あのコミュニティではすっかり嫌味ないじめっ子ポジションになっているようですが、誰よりも賢く、人の感情に気づいてあげられる能力があり、それは実はこの支援の仕事には欠かせないスキルだったりします。

スティーヴの残しているあの録音は、そんな生徒たちの内に秘めた良さをまとめたものであり、視点が違えば見え方も変わることの証明であり、この支援が見いだした成果そのものでしょう。

痛烈な皮肉として登場するのは、ヒュー・モンタギュー・パウエル下院議員で、彼は呑気に「この国を共産主義から守らないとね」なんて民主主義だかなんだかを知ったような気で自惚れた発言をする政治家でしたが、生徒や職員にとっては薄っぺらい言葉にしか感じません。なにせ政治がきちんと役目を果たせていないからこそ、こんな学校が必要になってしまっているからで…。1996年という「クール・ブリタニア」の時代に設定しているのも皮肉を数割増していますね。

このようにときおり政治批評を交えつつ、社会的に阻害された者たちを最底辺で支援することの大切さに真っすぐに向き合った映画でした。

とても、とても、疲れた

ただ、この映画『スティーヴ』はそんな理想ありきで片づけることもしません。極めてツラい現実も直視させます。

校長のスティーヴはすでに1日の始まりから疲弊しています。生徒と1対1で対話し、落ち着かせるための役割を果たしていますが、どう考えても落ち着く必要があるのはスティーヴ自身に思えます。

例えば、ショラはタロンから性的加害行為を受けたようで、それは退学以前に犯罪なので、対処をしないといけない最優先事項です。本来は起こってはいけないはずのことです。しかし、スティーヴは半ば後回しがすぎており、これでは問題を放置したと言われても仕方がありません。ショラがその気になれば法的に訴えて、最大の責任者としてスティーヴ自身が有罪になりかねないでしょう。

要するにこのスタントン・ウッド学校はもう限界点を迎えています。映画が始まる前から崩壊寸前です。

スティーヴとアマンダが始めた事業らしく、当初は理想に燃えていたようですが、予算はどんどん削減に次ぐ削減で失われ、雇用は満足にできず、ケアの質は高められず…。いっぱいいっぱいになってしまったのは察せられます。こういう支援事業の顛末としてはよくあるパターンです。

そして作中でトドメとなるのが閉鎖の知らせ。スティーヴのやってきたことが水の泡となってしまう最終宣告。いずれこの日が来ると内心でわかっていたのかもですが、受け入れがたい現実です。

「わかりました、終わります!」ということにはできない場所です。この学校が消えれば、生徒たちは行き場はないです。それは基本的な生活の権利を奪うのと変わりないこと。

ここからスティーヴの精神状態はさらに悪化し、もはやまともに仕事できる状況でもなくなっていきます。

自分を3つの単語で表わすとしたらというインタビューの質問に「Very, very tired」と自嘲気味に応えるスティーヴですが、オキシコドンやアルコールに隠れて依存し、もうこの日が彼の最終ラインを超えるか超えないかのギリギリです。

シャイは一線を越えずに戻ってきましたが、スティーヴは戻る方法を見いだせていない。なのでこの映画のエンディングはどこか不穏です。ただでさえ、彼には家庭があるとラストで判明しますが、それすらも(温かい妻と子どもたちに恵まれているのに)彼には届いていないですから。

作中でアマンダの口からわずかに言及されるように、スティーヴはかつて交通事故で幼い子を殺してしまったようで、その罪滅ぼしがこの事業の動機になっていることがわかります。おそらく当時どん底にいたスティーヴはアマンダに助けられたのでしょう。そして自分も誰かを助けたいと思った…。それなのに…。

この映画『スティーヴ』の帰結は、最近も他の作品(『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』など)でもよくみる「結局は中心にいる成人男性が一番ケアを必要としているのにそれを拒絶してしまっている」という構図です。この構図が多用されるのは、無論、それが現実でも深刻だからでしょう。

ケアを届くべき人に…難しいですよね…。

シネマンドレイクの個人的評価

LGBTQレプリゼンテーション評価

–(未評価)

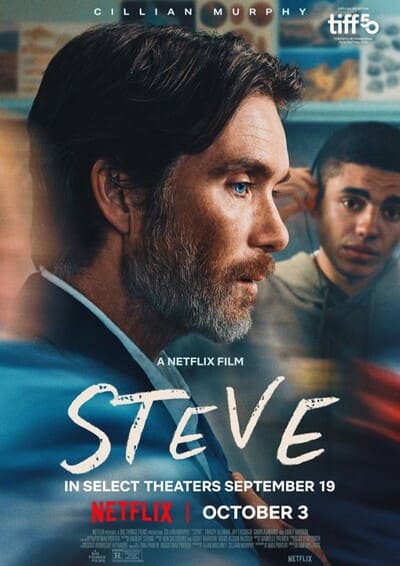

作品ポスター・画像 (C)Netflix スティーブ

以上、『スティーヴ』の感想でした。

Steve (2025) [Japanese Review] 『スティーヴ』考察・評価レビュー

#イギリス映画 #アイルランド映画 #キリアンマーフィ #トレイシーウルマン #ジェイライカーゴ #学校