第一次世界大戦は何色か?…ドキュメンタリー映画『彼らは生きていた』の感想&考察です。前半はネタバレなし、後半からネタバレありとなっています。

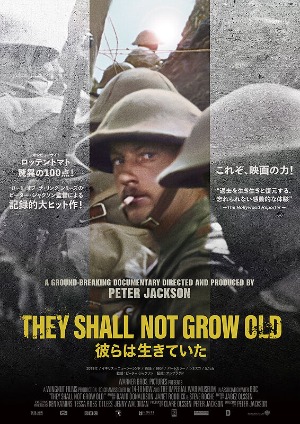

製作国:イギリス(2018年)

日本公開日:2020年1月25日

監督:ピーター・ジャクソン

彼らは生きていた

かれらはいきていた

『彼らは生きていた』あらすじ

第1次世界大戦の終戦から100年を迎えた2018年に、イギリスで行われた芸術プログラム「14-18NOW」と帝国戦争博物館の共同制作により、帝国戦争博物館に保存されていた記録映像を再構築して1本のドキュメンタリー映画として完成。2200時間以上あるモノクロ記録映像を修復・着色し、音声や効果音も追加して、当時を生々しく蘇らせていく。

『彼らは生きていた』感想(ネタバレなし)

第一次世界大戦は過去の話?

人類史上最大の戦争と言われる「第一次世界大戦」。その戦争は何か発端だったのでしょうか。歴史の教科書をめくれば、そのきっかけは説明されています(もしくはGoogleが教えてくれるでしょう)。

でも、そんなことはどうでもよかったのです。当時の庶民にとっては。

「いや~あの国と戦うらしいから俺もちょっと行ってくるわ!」「え、お前もかよ、じゃあ俺も」「だったらボクも行くよ」「よし、みんなで行こうぜ!」

まるで今度の土日の暇つぶしに友達を誘って遊びに行くかのごとく、戦場へ向かう若者たち。その先に待つ「戦争」というものが何なのかは理解していません。想像を絶する人類史を塗りつぶす「殺し合い」の最悪の進化を目の当たりにするとも知らずに…。

その時代を生きていた若者たちにとって第一次世界大戦は日常の1ページでした(それが最後のページになった人も大勢います)。

しかし、現代の私たちにとって第一次世界大戦は過去の歴史になってしまいました。あれからもう100年が経過し、当時を生きた証人は高齢化してこの世を去り、確実にその事実は風化しています。

第一次世界大戦はそれこそ「映画」や「TVゲーム」の中で消費されるコンテンツになってしまいました。日本であれば「擬人化」されるとか…。

別にコンテンツになること自体は自由ですが、本当にそればかりが氾濫する時代でいいのか。私たち現代、そして未来を生きる者は、あの歴史に対して他人事感覚で扱える立場なのか。

そんなことを少しでも考えるならばこのドキュメンタリーを観てほしいです。それが本作『彼らは生きていた』。

原題は「They Shall Not Grow Old」。直訳すると「彼らは決して年を取らないであろう」という意味になりますが、無論、ここには「年を取る前に戦争で死んだ」という意味に加え、「古びない」「風化させない」という作り手の強い決意表明があるのは察しがつきます。

ドキュメンタリーと一口に言っても色々ありますが、本作は『アポロ11 完全版』と同じ映像アーカイブ系のドキュメンタリーです。

イギリスの帝国戦争博物館に長年所蔵されていた第一次世界大戦中に西部戦線で撮影された未公開映像を利用しているのですが、ただ映像を編集して整理するだけでなく、画質の荒い当時の映像をクリーンに鮮明化し、さらにモノクロをカラーにアップグレード。加えて、当時は音を録音する技術がなかったため、一部の兵士の話す声や爆発などの効果音を新たに演出として追加。わざわざ読唇術で会話を分析して再現するという徹底ぶり。

結果的に出来上がった映像は100年前とはとても思えない、つい最近の出来事をそのまま撮ったかのような生々しさ。過去の戦争をカラー映像にして振り返るという試みは『WWII最前線: カラーで甦る第二次世界大戦』など他にもありましたけど、この『彼らは生きていた』はクオリティが本当に素晴らしく、第一次世界大戦中に対する世間のイメージを覆します。やっぱりどうしても「第一次世界大戦=白黒」という固定観念がありましたね…。

注意すべきは、『彼らは生きていた』はあくまで映像アーカイブ。当時の戦争の情勢や戦況を解説する教材としての内容はほぼ皆無です。ここでこの国はこんな風に攻めてきて、それに対してあの国はこう対抗し…などという説明はありません。また、ジャーナリズム的な批判の切り口もありません。

もちろんイギリスの帝国戦争博物館にあった映像資料を利用しているので、イギリス側しか描かれません。他国の情報はさっぱり理解できませんし、末端の兵士たちしか映りませんので、イギリス上層部の政府や軍部の動向も把握できません。とても断片的な映像集です。

でも『アポロ11 完全版』の感想でも同じようなことを書きましたが、映像がただ真っすぐ伝えてくる説得力に勝る者はいないと思います。『彼らは生きていた』は映像の力だけを純粋に信用した作品です。

本作の監督も忘れることはできません。有名な人です。『ロード・オブ・ザ・リング』三部作、そして続く『ホビット』三部作を手がけた“ピーター・ジャクソン”が監督をしています。なぜファンタジー大作の印象の強い彼が第一次世界大戦のドキュメンタリーに関わったのか。それは後半の感想で。

作中では死体など残酷な映像がかなり多く映し出されます。目を背けたくなるのも理解できます。

しかし、そうやって“見ない”という行為を積み重ねていけば、歴史は“無かった”も同然になってしまいます。たかが100分程度のドキュメンタリーを見ることさえも避けてしまう人間に、きっと平和な歴史は作れないはずですから。第一次世界大戦は225万分以上続いたのです。それを忘れないように。

なお、本作は『ゼイ・シャル・ノット・グロウ・オールド』という邦題で、劇場公開よりも前にインターネットでデジタル配信されています。そちらでもどうぞ。

オススメ度のチェック

| ひとり | ◯(本物の戦争を知りたい人に) |

| 友人 | △(戦争の知識を深め合うなら) |

| 恋人 | △(あまり適さない) |

| キッズ | ◯(残酷だが教材になる) |

『彼らは生きていた』感想(ネタバレあり)

戦場は汚く、個性を殺す

第一次世界大戦を扱ったTVゲームでは、もっぱら当然のように戦闘にフォーカスされます。どんな敵と戦うか、どんな武器を使うか、どんな乗り物で戦場を駆けまわるか。

しかし、本作『彼らは生きていた』はあえて「日常」に焦点をあてています。そこが大きな特徴です。素材に使った資料はとてつもなく膨大らしいので、おそらく戦闘が映る映像がもっとあったと思いますが、その戦闘シーンはほぼありません。

結果、第一次世界大戦のありのままの日常が私たちの目に飛び込んできます。

映像は最初はモノクロです。戦争が始まり、招集されて、もしくは志願して並ぶ兵士たち。みんなとても若いです。志願資格の規定は19歳から35歳ですが、それに満たない年齢のティーンも年を偽り、兵隊に加わったのだとか。そんな彼らを映像で見る限り、絶対に何もわかっていない呑気な顔をしています。ちょっとこれから遠出して遊びにいく…そんなノリすら感じます。

その新米兵士たちがいざ集まるわけですが、敬礼するのもぎこちないですし、整列だってぎこちない。もうなんか新学期の学校における新入生の光景ですよ。装備が配られて、食事をして…完全に新入生歓迎旅行のワンシーンのようです。

太鼓と笛の楽隊を先頭に進軍。武器の使い方を学んで、銃剣でつく訓練とかをしつつ、さっそく現場へ(この銃剣がまるで役に立たない戦場が待っているのが虚しい…)。

戦場に到着。ここで映像はグッと拡大し、カラーになります。

西部戦線のバトルフィールドは塹壕です。ここからの一連シーンで真っ先に印象に残るのは「汚さ」。とにかく塹壕は汚いです。まあ、掃除する人が毎日丁寧に綺麗にしているわけもないので汚いのも当然なのですが、あらためて戦場は本当に汚いんだなと痛感します。カラーになったことでそれがより鮮明になりました。

土や泥だけではありません。汚物もあれば、死体も転がっている。それに群がるネズミも大量に湧く。不衛生さは際限なく悪化し、感染症などの病気も蔓延する。そんな空間で乏しい資源を頼りに兵士は集団生活する。誰が見たって最悪を絵にしたような世界です。

しかもそれだけで終わらない。まるでお天気のように、今日は砲撃の量が多めだったり、毒ガスが漂ってきたりする。

それを上回る衝撃なのは、そんな地獄のような戦場に対して兵士たちは感覚がマヒしているのか、やけに平然としていること。もちろん冒頭の新入生歓迎会なアットホームな空気はないです。表情は少なくなりました。でも心底怯えてパニックになっていることもない。菱型戦車に乗っている、無邪気な子どもっぽさも感じる。

やがてみんな同じ格好をし、みんなボロボロになり、みんな息抜きをし、みんなビールを求め、みんなタバコを吸い、みんな死んでいく。

本作『彼らは生きていた』を鑑賞してあらためてわかったのですが、戦争というのは完膚なきまでに人のアイデンティティを殺していくんだな、と。彼らには個々の人生があったはずなのに、映像に映っている人間はあくまで戦場で浪費される「道具」「人材」でしかない。

映像はカラーなのにそこに映る人間の無個性化が強調されるのは皮肉な話です。

監督のプライベートな事情

『彼らは生きていた』は社会的にも学術的にも資料価値のあるドキュメンタリーなのは言うまでもないのですが、他の側面もあることを特筆しておきたいです。

それが“ピーター・ジャクソン”が監督していることと大きく関係してきます。

“ピーター・ジャクソン”監督はニュージーランド出身ですけど、イングランド移民です。そして実は“ピーター・ジャクソン”監督の祖父がこの第一次世界大戦に兵士として従軍し、西部戦線で戦って、負傷したことで死亡しているんですね。

“ピーター・ジャクソン”監督自身は祖父に会ったことはないそうですが(生まれる前に死亡した)、その祖父が生きていた第一次世界大戦という空間に非常に関心があって、自ら戦地を訪ね歩いたりもしていたようです。

そう言えば『ロード・オブ・ザ・リング』や『ホビット』の原作者であるJ・R・R・トールキンも第一次世界大戦に参加した兵士でした。その戦争体験が彼の創作に活かされていると言われています(『トールキン 旅のはじまり』という映画にもなりました)。

もしかしたら、だから“ピーター・ジャクソン”監督は『ロード・オブ・ザ・リング』に興味を強く抱いていたのかもしれません。

つまり、『彼らは生きていた』もすごく“ピーター・ジャクソン”監督のプライベートな作品なのです。どうやらギャラも貰っていないようで、よほどの想いの強さがあることが窺えます。

自分の知らない祖父が確かにそこにいた戦場の世界。それを思いだし、後世に受け継いでいってほしい、と。そういう確かな気持ちも伝わってきます。

本作は第一次世界大戦のほんの一部だけが切り取られているのみです。本当であれば海戦も空戦もありましたし、祖国で待つ主に女性たちの家庭を描くこともできます。でもそれをやらずにあの塹壕で這いつくばる兵士だけに目を向けているのは、そこにいる祖父への眼差しなのでした。

そのバックグラウンドを知ると、つい自分はどうだろうかと考えてしまいます。誰だって自分の祖父母(もしくはさらにそれより前の世代)の家系を辿れば、大戦に携わった歴史に紐づくはずです。でもその歴史を自分は語れるだろうか、と。昔は今のようにデータで何でもかんでも保存できないので、人が死んだらそれで終わり。遺品として写真や手紙などがあっても個人レベルだったら廃棄することがほとんどです。

こんなドキュメンタリーを作る才能はないけれど、私にも戦争の記憶を保存する手伝いができたのではないかと思ってしまいます。

中立ではなく事実を

こういう戦争系の作品(実写でもドキュメンタリーでも)に関してよく「中立的かどうか」をやたら気にする意見が目立つことがあります。

『彼らは生きていた』はイギリス側視点だけに偏っているのでそういう意味では全然中立的ではありません。

でも私はそういう意見は脊髄反射な見方でしかないと思います。そもそもそんな中立ばかりを口にする人の言う「中立」が何を意味しているかは不明ですが、全ての国や思想の立場を盛り込むのは、少なくとも限られた時間の制約がある映像作品では無理な話です。そういうのは教科書などに求められることでしょう。

むしろ「中立」という言葉を悪用して両論併記を押し付けることで、さも自分たちが対等であるように見せるという、歴史修正主義者にとって都合のいい言葉になりつつあります。歴史は人それぞれの解釈があっていいなどという、暴論すらも堂々と居座ったりも。

だからこそ今の時代はとくに、映像作品に求められるべきは「中立」ではなく「事実」です。ポスト・トゥルースの現代、事実としての歴史に向き合うことがかつてないほどに私たちの使命になっています。

そう考えるとこの『彼らは生きていた』という作品が生み出された意義はとても奥深いです。

ありのままの映像は紛れもない事実。美化も、無視もできない、動かぬ事実です。

今さら第一次世界大戦?ではなく、今だからこその第一次世界大戦。映像をただただ流す。当時を知る退役軍人の言葉をただただ被せる。その映像を映画館でただただ上映する。それができることは思っている以上に大事なことです。

それができない世界が極まると戦争が起こるということになる。事実の改変・破棄・隠滅は戦争への一歩にしかなりません。『彼らは生きていた』という作品を作れることそのものがまさに反戦への強力な意思じゃないでしょうか。

日本もこういう映像アーカイブなドキュメンタリーをもっと作っていきたいですね。

ROTTEN TOMATOES

Tomatometer 100% Audience 91%

IMDb

8.3 / 10

シネマンドレイクの個人的評価

星 6/10 ★★★★★★

作品ポスター・画像 (C)2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved ゼイシャルノットグロウオールド

以上、『彼らは生きていた(ゼイ・シャル・ノット・グロウ・オールド)』の感想でした。

They Shall Not Grow Old (2018) [Japanese Review] 『彼らは生きていた(ゼイ・シャル・ノット・グロウ・オールド)』考察・評価レビュー