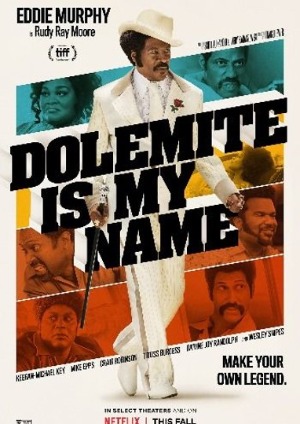

エディ・マーフィ復活!…Netflix映画『ルディ・レイ・ムーア』(ルディレイムーア)の感想&考察です。前半はネタバレなし、後半からネタバレありとなっています。

製作国:アメリカ(2019年)

日本では劇場未公開:2019年にNetflixで配信

監督:クレイグ・ブリュワー

性描写

ルディ・レイ・ムーア

るでぃれいむーあ

『ルディ・レイ・ムーア』あらすじ

1970年代のロサンゼルスでくすぶっていたコメディアンのルディ・レイ・ムーア。夢はデカいが、そのチャンスは限りなくゼロだった。しかし、とことん下品に演じたキャラ「ドールマイト」が大当たりし、成功の階段を駆け上がっていく。さらに調子に乗ったルディは、自分主演の映画製作にすべてを懸ける。映画なんて作ったこともないが…。

『ルディ・レイ・ムーア』感想(ネタバレなし)

あの人は今…

同じアフリカ系アメリカ人俳優でも、ウィル・スミスのような常に絶好調な勝ち組もいれば、全くそうではない負け組もいます。

誰のことかって? はい、“エディ・マーフィ”です。

“エディ・マーフィ”の名はとても有名だと思います。名前を聞けばそれほどマニアな映画ファンでなくとも「あ、なんか聞いたことがある」くらいには反応が返ってきます。でも「最近の出演作は?」と尋ねれば映画趣味な人でも「えっと…」と目を泳がせる、そんな状況です。そうです、すっかり輝かしいフィルム・ステージからフェードアウトして久しいのです、“エディ・マーフィ”は。

彼の映画デビューは1982年の『48時間』で、そこから『ビバリーヒルズ・コップ』を通ってすっかりコメディ俳優の有名人としてお茶の間に顔が知れ渡りました。『星の王子 ニューヨークへ行く』も大ヒットさせ、『ハーレム・ナイト』で監督デビューもキメます。ところが、この監督作が低評価となったことが響いたのか、1990年代初めはキャリアが低調。しかし、『ナッティ・プロフェッサー』シリーズや『ドクター・ドリトル』シリーズでたちまち人気をV字回復させ、元気元気。2007年の『ドリームガールズ』ではアカデミー賞助演男優賞にノミネート、ゴールデングローブ賞助演男優賞を受賞と、キャリア最高の輝きを放ちました。…そしてそれ以降、“エディ・マーフィ”の姿はどこへ…。

いや、出演作はボチボチあります。ただ軒並み残念極まりない出来で…。例えば、2012年の『ジャックはしゃべれま1,000』という主演作。この映画は批評家から大酷評で、なんと「Rotten Tomatoes」で0%の完全否定評価。映画配給会社でさえ劇場公開を渋るという不名誉すぎる伝説を残しました。

2016年にはハリウッド映画賞で功労賞を受賞するという…これじゃあ、事実上の「オワコン」通告じゃないですか…。まだ58歳なのに…。

しかし、2019年、歴史が動く…! そんな過去の人になりつつあった“エディ・マーフィ”が「見事にカムバックした!」と批評家から称賛の嵐を受けた映画が登場しました。それが本作『ルディ・レイ・ムーア』です。

その評価は「Rotten Tomatoes」で批評家スコア「98%」を記録。なんだもう、これまでが嘘のようじゃないですか。やっぱり凄いんだ、“エディ・マーフィ”は。まだまだ輝ける。それだけで、私、嬉しくて泣けてきますよ…。

『ルディ・レイ・ムーア』はそのタイトルのとおり「ルディ・レイ・ムーア」という実在のコメディアン兼歌手を描いた伝記映画です。この人は1950年代終わりからアーティスト活動をしていたのですが、しだいに映画業界に参入しだします。1970年代初頭のハリウッドに足を踏み入れたルディ・レイ・ムーアは、粗削りな開拓精神で当時の映画業界の常識をぶち破り、いわゆる「ブラックスプロイテーション」と呼ばれる映画を製作する波を起こしていきました。キワドイ下品なネタも気にせずぶっこみ、“オレ流の映画を作るぜ!”とノリノリになっていく感じ。同様の主題の映画としては『ディザスター・アーティスト』なんかが最近はありましたけど、映画好きには映画の歴史を知ることもできて興味深い作品です。

そのルディ・レイ・ムーアがいかにして苦労しながら前に進んでいったのか、その詳細は映画で語られていきますし、そこは見てのお楽しみ。

監督は“クレイグ・ブリュワー”で、過去には『ハッスル&フロウ』(2005年)、『ブラック・スネーク・モーン』(2007年)、『フットルース 夢に向かって』(2011年)を監督したほか、『ターザン REBORN』(2016年)では脚本を手がけました。

脚本は“スコット・アレクサンダー&ラリー・カラゼウスキー”というコンビで、ドラマシリーズ『アメリカン・クライム・ストーリー』で有名ですね。このコンビは『エド・ウッド』(1994年)の脚本も手がけており、実在の人物を描くのは手慣れているのでしょう。

共演は“ウェズリー・スナイプス”。彼もキャリアが地に落ちていた人で、『ブレイド』シリーズで一躍有名になりましたけど、その後に脱税で有罪確定。出所後も苦しい立場でしたが、今作にキャスティングされて、とりあえず良かったですね。

他には、相方が監督で大成功している“キーガン=マイケル・キー”。彼の場合は『Don’t Think Twice 僕たちの成功』や『トイ・ストーリー4』など仕事は順調ですけど。『X-MEN』シリーズでナイトクローラーを演じていた“コディ・スミット=マクフィー”も出演。

映画を愛している人であれば多幸感に包まれる映画です。そして、どうぞ久しぶりに“エディ・マーフィ”の名演を見てあげてください。

オススメ度のチェック

| ひとり | ◎(映画ファンは必見) |

| 友人 | ◯(話題づくりに) |

| 恋人 | ◯(元気がもらえる) |

| キッズ | △(下ネタたくさんです) |

『ルディ・レイ・ムーア』感想(ネタバレあり)

「もっとク○ニを」

「ザ・バギー・ライト」という明らかに自主製作であろうCDを手に曲をアピールする男。流してくれよと懇願してもDJはOKとは言いません。じゃあこれはという感じで、いかにもとっておき風に「リン リン ドン」というCDを見せつけるも、答えは変わらず。「ヒットするはずだった」とごねっても意味なし。「叶わぬ夢があるものだ」と諭されて、大人しく退散するのでした。

この男、ルディ・レイ・ムーアが本作の主人公。今は、DJロジの経営するレコードショップで店員として働いていますが、本人的には歌で一発デビューしたい気満々。

しかも、欲張りで夢にまっしぐらなルディにはもうひとつの願望があります。帰宅して、白い派手な衣装に着替えるルディは颯爽とカルフォルニア・クラブへ。でもそこで自分の出演ステージがあるわけではありません。出演者を紹介する司会の仕事もしており、出演者登壇の前の5分の短い時間で、勝手気ままに入念に考えてきたジョークを飛ばし、自己アピールしていたのでした。そう、ルディはコメディアンにもなりたかったのです。あらゆるメディアでマルチに活躍する夢を思い描いているこの男の理想はただただ大きい。

けれども繰り返しますが今はレコードショップの店員。夢に届く気配すらない…。そこへリコというみすぼらしい男が来店。毎度やってくる迷惑ホームレスらしく、「飯代をくれ」とせがんできますが、妙におしゃべりで、悪党ドールマイトの話を聞かせてやろうといつもの話題で場を惹きつけます。

ある日、あのリコのギャグを手直して持ちネタにするのはどうだろうかと仲間に提案するルディ。一気にやる気スイッチが押されたルディは、さっそくジャンキーが集まるダンバー・ホテルでリコを見つけ、お金を渡しながら「ギャグを聞かせてくれ」と頼み、録音。それを元に自分でオチをつけてアレンジしだします。練習に気合が入り、自分のトークスキルを磨いて、調子にのっていくルディ。「我が名はドールマイト」と役になりきります。

そしていざクラブへ。衣装もバッチリきめ、オーナーからはいつもどおり司会をやれと釘を刺されるも、ステージに立ったルディはいきなり自分のジョーク・ショーを開始。これが見事にウケて、さらに続けると、大盛り上がりの爆笑に包まれるクラブ。初めての喝采。自分のパフォーマンスが認められた…。

ここにコメディアン「ドールマイト」が誕生したのでした。

自分に運が向いてきたと直感したルディは、レコーディング・パーティを開催。レコード会社に持ち込むも「直接的な性表現はダメだ」「こんなのラジオで流せるか」「レコード店は子どもも出入りするんだぞ」とその容赦のない下品さに呆れられます。しかし、ここで挫けるルディではない。とにかくレコードをばらまきまくる戦法で自主販売を展開。見事にこれまた売れ、例のクラブは盛況。立派な出演者に昇格していました。

ビルボードでチャート入りしてアルバムを乱発し、最高の成功を噛みしめたルディですが、これで満足する男ではありません。次なる挑戦の場を見つけます。それは映画の世界でした。もう止まることはできません。

こんな感じでなんか『ジョーカー』のアイツに見せてあげたい人生史ですね。

継承はやっぱり良い

『ルディ・レイ・ムーア』の主人公に“エディ・マーフィ”がキャスティングされたのには意味があります。それは見てのとおり、ルディと“エディ・マーフィ”のキャリア人生が重なるからです。

共にコメディから始まり、下品なネタも果敢に自己流に披露しながら、マルチにエンターテインメント業界で活躍していく。加えて、“エディ・マーフィ”は説明したとおりキャリアが失墜していたので、本作で名を馳せていくルディとシンクロすることで、再びリブートしていくような姿にも映っていきます。このジャストフィットな配役が本作の土台の良さでもあります。

重なると言えば、ストリップクラブで役者をリクルートしている際に有名なバイブレーヤーのダーヴィル・マーティンを偶然見つけるシーンがあります。「俺はロマンポランスキーの『ローズマリーの赤ちゃん』にも出たんだぞ」と威張っているものの、決して絶好調だったわけではありません。そのダーヴィル・マーティンを落ち目を経験中の“ウェズリー・スナイプス”が演じているのも、また感慨深いものです。

“エディ・マーフィ”もこれまでのフィルモグラフィーにあったような体を張ったスラップスティックなギャグ演技は封印し、かなりルディの実像に寄せた抑えた演技をしつつ、でも滲み出る明るさは捨てていない。間違いなく彼の俳優のスキルを開花させる一作であり、こんな繊細で器用な演技ができることにあらためて驚かせられる一本でもあります。

ルディ自身は作中でも語られていますが、非常に貧しい家庭で育ち、親の愛にもあまり恵まれず、転々とした人生を歩んできました。ロサンゼルスでも「おばさん」の家に住まわせてもらっている状況。そんなルディが「自分」を確立する物語であると同時に、本作は「継承」の物語でもあります。

そもそも彼のスタンドアップ・コメディはホームレスの男のネタを素材にしたもの。かといって丸パクリしているわけではなく、これもクリエイティブの正統なカタチです。コメディも音楽も映画も、創作物はみんな、こうやって継承することで進化していきます。

最終的にはラストでファンの男の子に継承するという姿を描くわけですが、あの子に席を譲るというのがまさに世代交代でありつつ、それはルディが実際にやってみせたことの抽象化でもあります。本作にゲスト出演している“スヌープ・ドッグ”を始め、ルディの影響を受けて生まれたアーティストは数知れず。継承のバトンタッチをやってみせた男です。

『ビート 心を解き放て』といい、こういう継承の物語はブラック・ムービーにはありがちですが、個人的には大好きな要素です。

楽しいことが何よりも大事

映画ファン感涙の『ルディ・レイ・ムーア』の良さは、やっぱり「映画を作るって最高!」という映画賛歌があること。

何気なく映画を観に行った先で上映されていた『フロント・ページ』。白人は大ウケしているものの、ちっとも面白くないとごねる黒人組。黒人も出てこないし、オッパイもカンフーもない…こんなの映画じゃねぇ!という不満のもと、「自分の映画を作ろう」と思い立つルディ。

こうやって見るとルディの動機には、自分の人種に対するコミュニティへの貢献という意図があるのがよくわかります。ジェリー・ジョーンズやダーヴィル・マーティンをリクルートし、黒人の黒人による黒人のための映画作りに奔走するルディ。その姿は儲けしか考えていない大手映画企業とは全然違います。

黒人社会の負でもあるドラッグを象徴するダンバー・ホテルをスタジオにするために、地域の黒人コミュニティがみんな総出で改装していく姿は、きちんとした仕事によって自分たちはいくらでも良くなれるというお手本を示すようで意味深いです。

もちろん映画素人のルディは技術的な知識は皆無。そこで招集されたのはUCLA映画学部所属のニック・フォン・スターンバーグら非黒人の若者グループ(ちなみにこのニック。あの著名な映画監督ジョセフ・フォン・スタンバーグの息子さんなんですね)。彼らとの共同作業によって人種を超えた創作の場が生まれる。

最後のあらゆる垣根を越えて完成の喜び分かち合う姿こそ、まさに多様性の素晴らしさじゃないですか。ちゃんと自主上映にこぎつけるのも黒人ネットワークの賜物なのも、気が利いています。

また、ルディの芸風は下手をすればただただ女性蔑視になりかねないのですが、本作はそこを回避して、上手くバランスをとっているのも上手いです。ストリップクラブでのセックスワーカーへの態度、レディ・リードとの交流、ベッドシーン撮影の現場から、ルディは女性をセクシーとして搾取しているわけではないという方向にしているあたりは、製作陣の理解を感じます。まあ、ルディは自分自身もノリノリで全裸になって、ジャケットに喜々として載りますしね。ちなみに本作はNetflixがプロダクションに入っているんですね。

なお、ルディ・レイ・ムーアは2008年に亡くなったのですが、結婚は一度もしなかったそうです。

批評家に酷評されても「自分たちが楽しい」と思える映画がベストである。そんな映画愛の本質に立ち返らせてくれる本作。皆さんも、有名監督や著名批評家やこのブログが何を言っていたとしても、自分の楽しいと思える気持ちを最優先にしてくださいね。

ROTTEN TOMATOES

Tomatometer 98% Audience 92%

IMDb

6.9 / 10

シネマンドレイクの個人的評価

星 7/10 ★★★★★★★

作品ポスター・画像 (C)Davis Entertainment, Netflix

以上、『ルディ・レイ・ムーア』の感想でした。

Dolemite Is My Name (2019) [Japanese Review] 『ルディ・レイ・ムーア』考察・評価レビュー