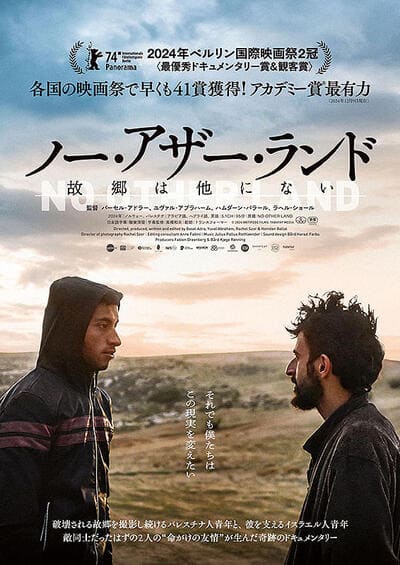

そこに住む者たちの声をまず聴いて…ドキュメンタリー映画『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。

製作国:パレスチナ・ノルウェー(2024年)

日本公開日:2025年2月21日

監督:バーセル・アドラー、ユバル・アブラハーム、ハムダーン・バラール、ラヘル・ショール

人種差別描写

のーあざーらんど こきょうはほかにない

『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』簡単紹介

『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』感想(ネタバレなし)

和平は築かれていない

このドキュメンタリー映画の感想記事をいつ公開しようか、ずっと躊躇していました。それが本作『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』の話です。

映画自体は2024年の初めに完成しており、2025年2月21日に日本では劇場公開。3月2日には米アカデミー賞で長編ドキュメンタリー映画賞を受賞し、話題性はもはやじゅうぶんすぎるほど。

それでも感想を躊躇いたくなったのは、あまりに現在進行形の出来事すぎたからです。心の中でなんとか状況が好転しないものかと願っても、一向に改善しない…。それどころか犠牲は増えるばかり。感想とか呑気に書いているのも場違いな気がしてくるくらいに酷いありさまです。

私も本作をわりとすぐに観ていましたし、鑑賞後に感想を断片的に書き綴っていたのですけども、下書きにて現在の時事の情報を書き加えては消し、また更新しては消し…をずっと繰り返していました。その過程だけで無力感に苛まれてしまって…。こういう作業をジャーナリストの人は実際にやっているんだなと思うと、相当に精神力が削られることを部分的に実感できました。もちろん現地にいるジャーナリストとは比べ物にならないですが…。

それでも今回、感想を公開したのはさすがに年内に済ましておこうと思ったのもありますが、大きな出来事があったからです。

それは2025年10月10日にガザ地区での停戦が発表されたこと。停戦発効直後、ノーベル平和賞を欲しがりまくっているアメリカの“ドナルド・トランプ”大統領はガザでの戦争を「終結」させ、「ついに中東に平和が訪れた」と宣言しました。

でも私は「良い出来事があった」から今回の感想記事をこのタイミングで公開したわけではありません。これをどこかの誰かが言ったとおりに「和平」と単純に受け止めていません。むしろだからこそ本作が伝える現実の本質が重要なのだと思います。なのであらためて今こそ、この『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』を思い出してもらうためにも…。

イスラエルがアメリカ支援のもとで行ったジェノサイド(大量虐殺)は、わずか2年余りで公式には6万7000人以上のパレスチナ人が殺害されたことになっています。しかし、瓦礫の下には推定1万人の遺体が埋もれており、この数字はほぼ間違いなく大幅に過小評価されているとのこと。

そのうえ、停戦発効から10日間で、イスラエル軍はガザ地区で少なくとも97人のパレスチナ人を殺害し、230人を負傷させたと報じられています(Fair)。10月末にはイスラエル軍によってガザ地区全域への停戦後最大の激化した攻撃で少なくとも20人のパレスチナ人が殺害されました(Al Jazeera)。にもかかわらず、既存のメディアの多くは「非難の応酬」のような言葉で「これは双方の問題である」という論調を並べるのみ。

しかし、それは違うということは何よりもこの『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』が訴えている現実です。現地には明白な「不均衡」が存在する。一方的な犠牲者が紛れもなく存在しています。

まだ観ていない人も、もう観たという人も、このドキュメンタリー映画『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』を思い出しましょう。

「和平」は権力者が築いたり、定義するものではなく、本作に映っているような人たちが平穏でいられるかどうかだということを心に留めて…。

『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』を観る前のQ&A

鑑賞の案内チェック

| 基本 | — |

| キッズ | 暴力や殺害の映像が映ります。 |

『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』感想/考察(ネタバレあり)

ここから『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』のネタバレありの感想本文です。

今の占領にいたるまでの歴史

『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』は、パレスチナの中でも「マサーフェル・ヤッタ」と呼ばれる地域を主題にしています。北から南へと大きく流れるヨルダン川の西に位置するパレスチナですが、マサーフェル・ヤッタはその南端にポツンとある場所です。

「ガザ」は飛び地で離れているので、地理的にも背景はやや異なりますが、イスラエルとの関係は同じです。しかし、マサーフェル・ヤッタはすでに占領されています。

本作では一体どういう経緯でそうなってしまったのかを隅々まで解説はしていません。簡単に整理してみましょう。

そもそもこの現在のパレスチナ含む周辺地域一体は、紀元前7世紀頃では、アラム人、サマリア人、フェニキア人、ペリシテ人、アモン人、モアブ人、エドム人、そしてユダ王国のユダヤ人など、多数の民族が定住していたと言われています。

そして長い歴史の中で、さまざまな国が滅亡したり、征服されたりを繰り返すことで、この地域一帯はとても複雑な道のりを辿ることになります。

ともあれ15世紀にオスマン帝国という巨大な多民族帝国が誕生し、パレスチナの地域も飲み込まれました。その間にもパレスチナ地域には周辺の戦乱もあってこれまたいろいろな民族が移住してきて、1900年には人口は約60万人でそのうち94%がアラブ人だったそうです。

ところが第1次世界大戦が状況を決定的に変えます。オスマン帝国も同盟国側で参戦したのですが、そうこうしているうちにオスマン帝国内のアラブ人の民族主義が沸き上がり、各地で独立運動が勃発。帝国の勢力は萎んでいきます。そして第1次世界大戦にも敗北し、オスマン帝国は崩壊してしまいました。

今度は戦勝国であるイギリスによる委任統治が行われたのですが、1917年に発行されていた「バルフォア宣言」が流れを作ります。この宣言には「ユダヤ人の居住地(祖国)をパレスチナに作る」ことが明記され、現代のシオニズムの土台となります(シオニズムに賛同する人は「シオニスト」と呼ばれる)。

しかし、オスマン帝国時代からこの地に住んでいるアラブ人が大勢います。当然、「ユダヤ人の国にするなんて聞いてない」と反発します。アラブ人とユダヤ人の対立は激化し、1947年に国際連合総会において「パレスチナ分割決議」が採択され、アラブ人の地域とユダヤ人の地域を分けるという妥協をとろうとします。けれども、イギリスは委任統治から手を引きましたが、状況は収まりませんでした。

1948年にユダヤ側はイスラエル建国を宣言し、ユダヤ人の入植が拡大。一方、アラブ人の地域とされたところは、1988年、パレスチナ解放機構によってパレスチナ国として独立を宣言。見解の相違は悪化の一途をたどります。1994年以降にガザとヨルダン川西岸でパレスチナ自治が開始され、これにイスラエルは大規模な軍事侵攻をとって対抗してきます。

話をマサーフェル・ヤッタに戻しますが、この地域は1967年の第三次中東戦争の結果、イスラエルが一方的に占領下に置きました。イスラエルはここを軍事演習場にすると主張し、もともと住んでいたアラブ人を強制退去させつつ、イスラエル人の入植者をどんどん増やしています。

マサーフェル・ヤッタは複数の村落の集合体であり、パレスチナ自治政府の地方省によって任命された村議会によって運営されていたのですが、イスラエルはそんなことはお構いなしです。2022年5月、イスラエル最高裁判所は該当地域の人々の強制移送を承認。

『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』はまさにその追放される人々を映し出しています。

マサーフェル・ヤッタ以外にもパレスチナのあちこちで同じようなことが起きており、本作はほんの一部の実態ですが、確かに現実です。紛争は2023年10月7日から始まったわけではなく、もっと昔からの占領なのでした。

「アラブ人が建て、君らが壊す」の現実

『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』は、マサーフェル・ヤッタがまさに現在進行形で目の当たりしている現実の一側面が映し出されます。

マサーフェル・ヤッタの住人は「1800年代から代々の私有地だった」と言っているとおり、オスマン帝国時代からそこに暮らして根付いていたのでしょう。といっても、本当に小さな村です。素朴な家がポツポツと建てられ、質素な生活を送っていたのがわかります。

それをイスラエル側は容赦なく破壊します。まるでホームレスに立ち退きを迫るように…。

しかし、あからさまに重武装の部隊が重機に付随しているのは、どう考えても普通の立ち退きの風景ではありません。これは紛れもなく「占領」に該当する行為です。

だいたい軍用地を作る場所なんて別に他の場所でもいくらでも作れますからね(作ることの是非はさておき)。それをあえて人の居住地に作ろうとするのは、そういう名目でパレスチナの人々を追い出したいから…その本音があまりに丸わかりです。

それに対して、住人たちは抗議運動で抵抗しているのですが、イスラエル兵に撃たれ、さらにはイスラエル入植者にも撃たれ、一方的な殺害事件まで起きてしまう。その場面も本作では直視させられます。

これは異なる正義同士が衝突しているわけでもないことは本作を観れば一目瞭然です。植民地支配の明らかな実態がそこにあります。

『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』はマサーフェル・ヤッタの住人の「とにかくこの“占領”の実態を世界は知ってくれ!」という叫びが詰まっていました。

イスラエル側は本作『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』をパレスチナのプロパガンダだと一蹴しています。しかし、ここに映し出される映像は事実であり、少なくとも脚色はありません。ことさら本作はそういう脚色になりうる解説的な要素を避けて作られています。

けれどもイスラエルは何よりも「現実」を伝えられるのが嫌なのでしょう。それは最近も多くのジャーナリストが殺されているのと無関係ではないです。2023年10月以降、殺害されたジャーナリストとメディア関係者の総数は少なくとも189人(The Guardian)。ジャーナリスト保護委員会(CPJ)は「記録し証言する報道機関を沈黙させることで、戦争を沈黙させている」と非難しています。

プロパガンダだとか、ハマスの戦闘員だとか、何と言われようとも、ジャーナリストは決してカメラを止めない。『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』もそうやって作られたドキュメンタリーです。

2人の間の不均衡

『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』は、マサーフェル・ヤッタに生まれ、活動家だった両親の後を継ぐようにジャーナリストとなったバーセル・アドラーと、その彼のもとにやってきて一緒に活動する仲間となるイスラエル人のジャーナリストのユバル・アブラハーム…この2人の関係も描かれます。

ただ、ここで注意しないといけないのは、本作のポスターなどでこの2人が横並びに描かれていることがあるゆえに勘違いされやすいのですけど、本作は「パレスチナ人とイスラエル人が“歩み寄って”対話を模索する」みたいな、そういういかにもフワっと都合のいい穏便な主軸では全くないということです。

2人の友好を単純に描いているわけでもない…むしろそんな単純な友好になりようがないという現実の厳しさ、ジレンマ…もっと言えばそれこそ「不均衡」を映し出していました。

例えば、マサーフェル・ヤッタを訪れたイスラエル人のユバルが村人から「君の国がやっていることは犯罪じゃないか」と言われ、半ばイスラエルの代表者のように肩身が狭くなり、一方でバーセルはそのユバルを受け入れて招いたゆえに、「なんでそんなやつ連れて来たんだよ」と地元でこちらも後ろ指を指されたり…。

世間的には「イスラエルを支持するか?」「パレスチナを支持するか?」みたいな二項対立として単純に認識されがちですが、こういう真っ只中の現地でさえ、二分できない複雑な立ち位置がひしめき、揺れ合っているんですよね。

そういう狭間の中で揉みくちゃになりながら、少しずつ少しずつ抵抗の共同体が形成されていく…。初めからみんな団結!とかではなく、こうやって前に進む。こういうのはパレスチナだけはない、抗議運動のコミュニティではよくある光景だと思います。

作中にて、結果が出ないことに焦るユバルと、すぐに結果が形になるわけもないと悲観するバーセルは、出自と経験ゆえに極めて対照的ですが、どちらの姿勢が間違っているとかそういうことではなく、こういう違いが生まれるのはよくある話で…。

それでも私たちは何か共通の世界を分かち合えるのではないか…。そう信じないといけないし、そう信じたい…。こういうのって「和平」とかそういう言葉で表現されるものじゃないかもしれませんね。現実的な共存の納得…みたいな感じかな…。

『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』のラストでは、瞬く間に報道されるイスラエルの被害と、かろうじてカメラにおさえることでようやく訴えることができるパレスチナの被害。その対極の現実の不均衡が最後の念押しで映し出されます。

『The Lobby』で暴かれたようなイスラエルのロビー活動が常態化しているこの世界で、『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』のような当事者のドキュメンタリーの存在が背負う役割は重大です。

シネマンドレイクの個人的評価

LGBTQレプリゼンテーション評価

–(未評価)

以上、『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』の感想でした。

作品ポスター・画像 (C)2024 ANTIPODE FILMS. YABAYAY MEDIA

No Other Land (2024) [Japanese Review] 『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』考察・評価レビュー

#パレスチナ映画 #告発ドキュメンタリー #植民地主義 #イスラエル #シオニズム #パレスチナ #権利運動 #アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞受賞