「少女」から抜け出そうとする開拓アニメーション…映画『カラミティ』の感想です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。

製作国:フランス・デンマーク(2020年)

日本公開日:2021年9月23日

監督:レミ・シャイエ

カラミティ

からみてぃ

『カラミティ』あらすじ

『カラミティ』感想(ネタバレなし)

ステレオタイプじゃない少女はこの映画の中に

2022年4月、日本経済新聞が朝刊に掲載した全面広告が火種となり、論争を巻き起こしていました。それはある漫画のイラストを使ったもので、女子高生のキャラが「今週も、素敵な一週間になりますように」と読者に語りかける内容のシンプルな広告。この広告がなぜ批判されたのかと言えば、批判者がオタク・コンテンツが嫌いだからでも、絵が不快で見たくないからでもなく、セクシャル・オブジェクティフィケーションとしての論点で問題視されたのでした。このような批判は昔からあり、最近のことではありません。とくに女性をメディアが過度にモノ化して消費・搾取する行為の有害性はドキュメンタリー『ミス・レプリゼンテーション 女性差別とメディアの責任』でも取り上げられているように、国際的に認知されています。

しかし、日本では毎度ながらこの問題は正確な理解が普及せず、「オタクvsフェミニスト」の煽り合いだと誤解されがちです。ことさら一部の人は「ツイフェミはオタク文化を攻撃しようといつも狙っている!」と陰謀論的な被害妄想に憑りつかれており、冷静な議論さえもままならないのが現状です。

ただ、今回の日経の広告問題に関しては「UN Women(国連女性機関)」が抗議したことで少し論争の注目度があがりました。抗議の理由は、日経は「UN Women」が推進する「アンステレオタイプアライアンス」と呼ばれる取り組みに自主的に加盟しているからであり、これは広告でのステレオタイプを無くしましょうという趣旨のもの。自分で加盟をしておいてなぜ反故にしたのですか?という抗議です(表現規制や圧力などではないと「UN Women」側も丁寧に説明しています)。

この「アンステレオタイプアライアンス」のレポートによれば、日本では「広告の中に自分を見出すことはほとんどない」と回答した人が68%にのぼり、調査した4カ国(他はアメリカ・イギリス・トルコ)の中で最も高くなったとのこと。それだけ日本の広告は極端なステレオタイプがまかりとおっているということでしょう。女子高生をキャラクター化する際により女らしさを際立たせ、ケアする役割を与える…といった表象はまさにそのステレオタイプの典型例で、日本ではその手の表象は残念ながらいくらでも目につきます。

世界に目を向ければ、世間に蔓延る無自覚なステレオタイプを意識させ、そこからの脱却を促す広告がポジティブに話題になっており、そっちの方が広告効果も高いだろうに…。

広告だけではない、映画やドラマなどの創作物でも同様です。今回紹介するアニメーション映画も少女がステレオタイプから脱しようともがく姿を描くものであり、前述したあの広告とはまるで正反対の真逆に位置しています。

それが本作『カラミティ』です。

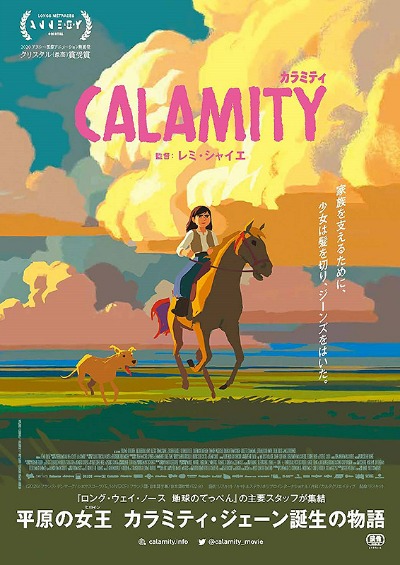

『カラミティ』はその名のとおり「カラミティ・ジェーン」というアメリカ西部開拓時代に実在した女性のガンマンを題材にしています。といっても史実どおりというわけではなく、大幅に脚色に想像を膨らませて描いたものです。とくに本作ではそのカラミティを「ジェンダー規範から脱却しようと奮闘する少女」として再構成しており、とても現代社会にも刺さる物語になっています。

カラミティ・ジェーンは1953年に『カラミティ・ジェーン』という実写映画にもなっていますが、今回はアニメーション映画。そのアニメーションを手がけたのは、フランスのアニメーターである“レミ・シャイエ”。この監督は2015年には『ロング・ウェイ・ノース 地球のてっぺん』というアニメーション映画を制作し、こちらも脱規範的な少女が活躍する物語でした。

“レミ・シャイエ”監督の最新作である『カラミティ』は、2020年のアヌシー国際アニメーション映画祭で長編部門のクリスタル賞(グランプリ)を受賞し、非常に高い評価を受けています。

こういうインディペンデントの海外アニメーション映画を劇場公開してくれるのは本当にありがたいことで、今作も日本語吹き替えありで公開に踏み切ってくれた配給会社には感謝しかありませんね。

いつのまにやらステレオタイプな少女表象に覆い尽くされてしまうこの日本社会において、こんなステレオタイプではない少女表象を届けることは、単に海外の高評価映画を公開する以上に意義があることだと思うので…。

オススメ度のチェック

| ひとり | :海外アニメ好きなら |

| 友人 | :興味ある者同士で |

| 恋人 | :恋愛要素はないけど |

| キッズ | :型にハマらない成長を支援 |

『カラミティ』感想(ネタバレあり)

あらすじ(前半):少女は馬に乗り、ズボンを履く

西部開拓時代のアメリカ。この未開の地に夢を抱き、多くの移民たちが押し寄せていました。人々は幌馬車隊を中心に移動し、安住の地を探します。

12歳の少女であるマーサ・ジェーンもその旅団のひとりでした。男たちは馬を従え、女たちは馬に乗れないので歩いていきます。

マーサには弟と妹がいて、弟のエリージャはまだ朝だというのに「疲れた」と抱っこをせがみます。妹のレナも「いつ着くの?」と駄々をこねます。この無邪気な弟妹の面倒を見るのもマーサの仕事です。母が亡き今、父ロバートに育てられているのでマーサが母親代わり。オレゴンにつけば家で暮らせると弟妹を励まします。

そこへ旅団のアブラハム隊長の息子であるイーサンが馬にまたがってマーサたちを揶揄います。すぐさまマーサは厳しい口調でイーサンに罵声を浴びせますが、イーサンは隊長の指示ですぐに仕事に戻ります。

旅団は川を渡ることになり、マーサたちは馬車の中へ。父はマーサに大人しくしろと叱ります。

しかし、マーサたちの馬車は坂を下りるときに傾いてしまい、車輪が道を外れ、ロバートは振り落とされます。馬車は暴走し、マーサが馬の手綱をとろうとしますが、隊長が静止。なんとか停止しましたが、イーサンたちは馬鹿にします。

一方でイーサンは逃げ出した子牛を捕まえられず、父から叱責を受けます。マーサを含む女性たちは枝拾いをしていましたが、マーサはもっといい枝を探しに森の中へ。自分には獣を追い払う石があるから平気だと信じて…。その森の中で見つけたのはズタズタに食われた無惨な子牛の死骸でした。

マーサは自分の父は投げ縄の達人だと自慢していましたが、ある日、暴れる馬を抑えられず、その馬に踏みつけられて大怪我を負ってしまいます。

父が回復するまで寝たきりになり、幌馬車隊はまた移動を続ける中、マーサは自分で幼い弟妹の面倒を含めてなんとかしないといけなくなります。

そこで自ら馬を引き連れようとするも、馬は勝手に行ってしまい、上手くいきません。夜、マーサは椅子をまとに投げ縄の練習を開始。最小は全然ダメでしたが、何度もやると慣れてきます。今度は馬に乗る練習です。またがれないほどに初歩でつまずいていましたが、椅子でなんとか上にあがり、それでも振り落とされつつ、諦めないマーサ。

スカートでは動きにくいのでズボンを履くことにします。女性がそんな恰好をするなんて周囲から変な目で見られそうですが気にしていられません。

努力を重ねて馬を乗りこなせるようになり、ミシェルは馬で駆ける喜びを初めて実感します。夜空を仰ぎ、爽快感を噛みしめて…。

親友のイヴがガラガラヘビに襲われるのも馬で颯爽と助け、人前でもこのズボンのスタイルで貫きます。

ある日、森の中でピューマに出くわして危機に陥りますが、偶然に居合わせた軍服の男とその愛犬ピックに助けられ、事なきを得ました。彼は第3騎兵隊のサムソン少尉というらしく…。

女らしくはしたくない

先にも書いたように『カラミティ』は史実そのままという描き方ではないです。そもそもカラミティ・ジェーンの幼少期はよくわかっていません。映画では妹と弟がいましたが、実際は6人姉弟の長女という大家族で、母親を14歳の時に肺炎で亡くし、父さえも15歳で亡くしているとか。なので本当はこのアニメーション映画以上に過酷で責任を全部背負った生活を強いられていたのだと思われます。

馬に乗りたいという純真な夢があったような描かれ方になっていますが、現実のカラミティは馬に乗るでも何でもやらないと下の小さい子を養えないくらいの生活苦だったはずです。

18歳くらいであった1874年に斥候の仕事を得ます。要するに偵察とか監視ですね。そこからカラミティの伝承は始まります。

本作『カラミティ』はその真偽も曖昧な斥候エピソードはすっぱり放り投げて、独自のストーリーを展開させていきます。

まず主人公であるマーサ・ジェーンのキャラクターが非常にハッキリしていて、冒頭から強烈に提示されます。イーサンに対してかなり口汚く語気を荒々しくぶつけていく好戦的スタイル。他の女性たちとも簡単に慣れあわず、猛獣がいるであろう森の中にもズンズン進んでいく。

そしてそれでも「女らしくしなさい」と旅団の男女に言われまくり、一時はグっと受け止めるも、ある時にプツンとキレて、スカートを脱いでズボンを履き、髪も短く切って、馬にまたがる。カラミティの誕生譚としてはこれまでにないほどに反発的なスタートです。

でもそんなマーサが馬で駆け抜けていく喜びを感じる…今までは男性だけが享受していた楽しさというものを女性である自分も味わえる…その瞬間にあるカタルシスはとても王道でありながらもやはり感動的で、そこにひとつのクライマックスがありました。

人は表面でしか他人を評価しない

しかし、『カラミティ』はそこで終わりではないです。

サムソン少尉という男の登場で物語は予測不可能に揺れていきます。ここで描かれるのは旅団というホモソーシャルな集団の変化。軍服を身にまとったいかにも自信たっぷりな男性の登場によって、この男社会の勢力図は変わり、それまでリーダーであったアブラハム隊長の立場は揺らぎます。さりげなく展開していく男同士の権力合戦が描かれていくわけです。

そして終盤にこの急に旅団から消えたサムソン少尉の正体が判明します。それはただの洗濯係の男であり、軍隊の中でも下っ端の下っ端でした。職務内容上で入手しやすい軍服を勝手に着て、外でいい気分に浸っていただけ…。

つまり、本作は「人は表面でしか他人を評価しない」という現実を、女性だけでなく男性に側面においてもしっかり映し出します。女性は女性らしくすればするほど下に見られ、女性の枠に閉じ込められる。逆に女性でも男性っぽい格好をすれば男性として認識され、そのマイノリティゆえのハンデを一時的に無くすこともできる(誤魔化しているだけではあるけど)。対する男性も同じ男性でも権力差というものがあり、その差はここでも服装などの見た目で決まってしまう。服装さえ変えてしまうと案外と簡単に社会というものはコロっと権威性を疑わなくなって従順になる。この滑稽さです。

女性がステレオタイプに苦しんでいるのは当然ですし、男性だってステレオタイプの枠組みを押し付けられ、そこに息苦しさを感じている。だったらそんなステレオタイプを取っ払う方がいいんじゃないか。

終盤はやや急ぎ足での閉幕に向かうのでテーマの片付け方としては少し雑でもありましたが(個人的にはジェンダー規範が典型的ではなかった当時のネイティブアメリカンなどの文化ももっと活用すると良かったのではとも思う)、カラミティを題材にすることにおいては理想的なアレンジだったと思います。

それにやっぱり絵がいいですね。アウトラインを排除してベタ塗り感のあるイラストで動かしていくアニメーションの気持ちよさ。今作ではマーサとジョナスが町を逃げていくときのドタバタ劇といい、ダイナミックに動くシーンも多く、それでいてそこまで漫画チックな崩し方にはしない、程よいバランスです。

この絵のデフォルメ・バランスも当然ながら重要で、これで少女を描きながらどこか“女らしさ”をステレオタイプに強調するキャラクターデザインだったらそもそものこの映画のテーマも説得力皆無ですから。

日本語吹き替えも良い仕事をしていたと思いました。よくありがちな残念吹替は、せっかくステレオタイプではない少女キャラクターを作り手が描いているのに、吹き替えになると急にやたらと高い声で可愛らしい感じになってしまうパターンであり、たまに見かけるとガッカリです。この『カラミティ』はそうなっておらず、マーサの日本語吹替を担当した“福山あさき”を始め、しっかり作品の重視している軸をチェック&リスペクトしているプロの仕事に感服です。

このカラミティだったら月曜日の日本の学生・社会人たちを見かけたら「制服やスーツを着せられるんじゃなくて自分の好きな服を着ろ!」くらいの叱咤の声を飛ばしたりするんじゃないでしょうか。

ROTTEN TOMATOES

Tomatometer –% Audience –%

IMDb

7.2 / 10

シネマンドレイクの個人的評価

作品ポスター・画像 (C)2020 Maybe Movies ,Norlum ,2 Minutes ,France 3 Cinema

以上、『カラミティ』の感想でした。

Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary (2020) [Japanese Review] 『カラミティ』考察・評価レビュー