名作になりかけた映画の顛末…映画『ザ・ゴールドフィンチ』の感想です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。

製作国:アメリカ(2019年)

日本では劇場未公開:2020年にDVDスルー

監督:ジョン・クロウリー

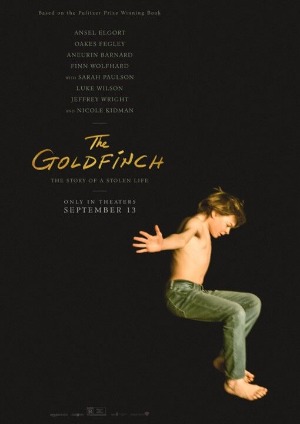

ザ・ゴールドフィンチ

ざごーるどふぃんち

『ザ・ゴールドフィンチ』あらすじ

13歳の時に美術館での爆発テロで母親を失ったテオドア・”テオ”・デッカーは、テロの悲劇によって人生を台無しにされ、高級住宅街に住む裕福な家族への元に身を寄せることになる。その後も、友情、恋愛、裏切り、ドラッグ、父親との確執など波乱万丈な人生を余儀なくされる。そんなセオの数少ない希望のひとつは、爆発の後の美術館から密かに持ち出していたとある絵画だった。

『ザ・ゴールドフィンチ』感想(ネタバレなし)

映画も芸術も狙いどおりにはいかない

映画は観客が楽しんでくれさえすればいいはず。でも、あわよくば、やっぱりそこは賞が欲しい…というのも本音。作り手にとってもご褒美ですし、モチベーションのアップにもなります。

どの映画が賞を狙っているのかはなんとなく業界に詳しいとわかってきます。映画制作会社や配給会社は予算の限度がありますので、ある程度目星をつけて「この作品とあの作品を賞候補として推していこう!」と考えるわけです。それは公開時期のタイミングや映画祭への出品状況などでおおよそこちらも推察可能です。あの会社の今年のアカデミー賞を狙う映画はこれだな…と。

ただそれが全然上手くいかないこともあり、そうなってしまうと他人の失敗を目撃したような気まずい空気になります。どんまい…みたいな。

今回の紹介する映画『ザ・ゴールドフィンチ』もまさにそんな境遇でした。

『ザ・ゴールドフィンチ』は明らかに誰から見ても気合いの入った映画です。

まず原作は2014年のピューリッツァー賞のフィクション部門を受賞した小説であり、業界注目度は抜群。著者のドナ・タートはタイム誌の2014年における「最も影響力のある100人」のリストにも選ばれました。

そんな原作を映画化するにあたって最重要な監督を務めるのは、2015年に『ブルックリン』でアカデミー賞の作品賞・脚色賞・主演女優賞にノミネートされ、高評価を獲得した“ジョン・クロウリー”。メガホンをとる人物としては申し分ないでしょう。人間ドラマを描くことに関しては実力は証明済みです。

さらに撮影を手がけるのは、『007 スカイフォール』『ボーダーライン』で素晴らしい撮影テクニックを見せ、『ブレードランナー 2049』と『1917 命をかけた伝令』でアカデミー賞の撮影賞に輝いた、誰もが認める天才“ロジャー・ディーキンス”。これも最高の人選であり、映像は保証されたも同然。

俳優陣もAクラス揃い。まず主役は『ベイビー・ドライバー』で観客をうっとりさせた“アンセル・エルゴート”。そして、あらゆる賞に輝き、栄光を手にした実力派女優の“ニコール・キッドマン”。さらに、ドラマ『ウエストワールド』で大活躍の“ジェフリー・ライト”、『ミスター・ガラス』の“サラ・ポールソン”などなど。これだけの名役者が並べば見ごたえはたっぷりあるのは言うまでもありません。

配給はワーナー・ブラザースで、アマゾン・スタジオも予算を出し、特大の期待が寄せられていたのが推察できます。さあ、アカデミー賞レースの前哨戦と言われるトロント国際映画祭にも出品し、ほぼ同時に一般公開。一気に話題を集めるプロモーションとしても完璧。やることは全部やった。後は当然の評価をもらうだけ。そう思っていたのに…。

結果は惨敗。4000万ドルもの予算をかけたのに全然回収できない悲しい興収に終わり、加えて頼みの綱であった批評家からの評価も芳しくなく…。

こうしてこの『ザ・ゴールドフィンチ』はまるで無かったことにされたかのように存在を爆散させていったのでした。

こんな話をすると「そんなにつまらなかったのか!?」と思うでしょうけど、私の観たうえでの感想の結論は「別に駄作というほど大失敗しているわけではないが、あらゆる点でウケなかった」…これに尽きます。詳細は後半の感想で語るとして、そもそも映画化が難しい題材だったとは思います。

物語はテロ事件で母親を亡くした少年を主人公に、彼の成長譚を描いていくという人生の再生ストーリー。これだけ聞くと「なんだシンプルじゃないか」と受け取れるのですが、その物語が非常に神妙に描かれていくので、やや芸術肌であることを求められてしまう感じなんですよね。本でじっくり読みながら向き合っていくのには適していると思いますが、映像向き、ましてや映画向きではなかったかもしれないです。

それでもこの『ザ・ゴールドフィンチ』は映画時間が約150分もあるのです。けれども原作の780ページ以上もある分量をまとめるには心もとない部分もあったのかな。

とりあえず観ないと始まりません。間違いなく観客個人の感性によって琴線に触れるかどうかが左右されるタイプですから。

日本では劇場未公開で配信スルーになってしまいましたが、家で落ち着いて鑑賞してみるのはどうでしょうか。

オススメ度のチェック

| ひとり | ◯(俳優ファンは観るのも良し) |

| 友人 | ◯(映画好き同士で) |

| 恋人 | △(やや長すぎるかも) |

| キッズ | △(大人のドラマです) |

『ザ・ゴールドフィンチ』感想(ネタバレあり)

全てを失った少年と絵

ホテルの廊下のような場所。ある部屋のドアが少し開き、メガネをかけた青年が顔を覗かせ、ドアの前に落ちている新聞記事を拾い上げ、すぐにドアをそっと閉じて中に入ってしまいます。まるで人目を避けているかのように…。

部屋の中ではその青年が服についた赤い血を必死に洗っていました。本人はせわしなく、何かに怯えるように部屋で過ごしています。そこから出ることはなく…。

時は遡ります。テオドール・デッカー、愛称はテオ…は、13歳。今はチャンス・バーバーとサマンサ・バーバーの夫妻の裕福な家に連れられてやってきました。実はテオの母はニューヨークのメトロポリタン美術館で起こったテロ事件で死亡。現場にはテオも一緒にいましたが、奇跡的に一命をとりとめ、このバーバー夫妻のもとに孤児としてひとまず引き取られたのです。

テオには父親であるラリーもいたのですが、今は関係が切れており、どこにいるかもわかりません。他に行き場はありませんでした。

バーバー夫妻にはプラット、キットシー、アンディという3人の子どもがいて、とくにアンディとは同じ学校で同年代なので話しかけてもきます。

しかし、テオは上の空。食事中も「お腹が空いてません」と答えるのみで、夜はあの事件を思い出すようにうなされます。学校に行っても心はどこかへ置いてきたかのようであり、アンディは気にかけてくれますが、それどころではありません。

まだ事件の捜査は進んでおり、テオは生存者として事情聴取を受けます。美術館の見取り図を見せられ、あれこれ聞かれる中、記憶を思い出すことに。テオは母と一緒に美術館鑑賞をしていましたが、展示品よりも隣にいた赤毛の少女に見惚れていました。そんな記憶を思い出しつつも、警察には「覚えてません」を繰り返すテオ。

ある日、サマンサはテオの服の中に入っていたある指輪を見つけて、それをテオに渡します。これは美術館が惨劇に襲われ、自分が瓦礫の中から煙とともに出てきて茫然としているとき、大怪我をした人物がよくわからない言葉とともにテオに渡したものでした。

この指輪が気になったテオは詳しく知るために「ホバート&ブラックウェル」という店を訪れます。アンティーク・ショップであり、店を経営する黒人男性のホビーことジェームズ・ホバートは、パートナーのウェルシーことウェルトン・ブラックウェルを同じくあの美術館の事件で亡くしていました。年齢は全く違えど、喪失感を共有したことで少し打ち解け合う二人。

そのウェルシーの姪であるピッパこそ、テオが美術館で気になっていた女の子でした。幸いにも無事なようでしたが、かなり事故のショックが大きかったのかベッドから出られないようです。ベッドで寝ている彼女と会うことができ、飴を舐めていたピッパはその飴をテオにも舐めさせてくれます。そして音楽プレイヤーを渡され、聴いてみるテオ。ピッパはいつのまにか眠っていました。

テオはバーバー家での真新しい生活にもしだいに慣れていきます。バーバー夫妻もテオを養子として迎え入れるつもりでいました。

ところが思わぬ事態が。テオの本当の父親であるラリーがふいに現れ、ガールフレンドのサンドラを連れていましたが、なんとテオを自分のもとに連れていくと発言します。実の親に親権はあるのであり、どうすることもできません。テオは落ち着き始めたバーバー家を離れることになります。車に乗り、サマンサやアンディと別れを告げるテオ。

テオは事件の記憶からどんどん離れていきますが、事件の時にこっそり持ち出したカレル・ファブリティウスの「ゴシキヒワ」という絵画だけが唯一それを思い出すものでした。

どんな場所でも、この絵だけはそばにいる…。

絵と重なる人生史

『ザ・ゴールドフィンチ』のタイトルは、作中で印象的に登場する、主人公のテオがテロ直後に美術館から持ち出した絵画「The Goldfinch(ゴシキヒワ)」に由来しています。この絵はカレル・ファブリティウスというオランダの画家が描いたものです。

なぜこの絵なのか。それには理由があります。

カレル・ファブリティウスは32歳という若さで亡くなっているのですが、その死因は特殊です。1654年10月12日、膨大な火薬があった弾薬庫が爆発して市街の多くが吹き飛ぶという大事件が発生。当時のファブリティウスの工房も爆発に巻き込まれ、なんとか瓦礫の下から助けられたものの、死亡してしまったのです。彼の絵のほとんども消失し、今日に残っているものはわずかのみ。「ゴシキヒワ」の絵はそのひとつです。

つまり、そのカレル・ファブリティウスの境遇は作中のテオに重なるものであり、またしても「ゴシキヒワ」の絵は爆発から生き残ったわけです。その運命力はテオにも交差していくように…。

そうやって考えるとテオの物語は、生き残った絵の顛末を人間化して描いているようでもあります。絵と同じく、誰かにもらわれ転々としていくテオ。自分ではなすすべもないです。絵(テオ)にとっての幸せがどこにあるのか。

また、アンティークという題材も語られていき、ここでもモノの価値を問う会話が多く展開されていきます。たとえ精巧に作られた偽物でも、愛してくれる人の手に渡れば幸福なのかもしれない。

しかし、テオにとってのいわば理想の愛の持ち主になってくれそうな相手・ピッパは、彼の元から離れていってしまいます。キットシーと結婚するも満たされなさは残り続け…。

そしてあの絵すらも自分から分離され、ここで初めて絶望を感じるテオ。ついには死を覚悟したとき、まだ消えぬ希望に気づき、生きてみようと踏みとどまる。自立を獲得したような感じさえします。

絵の物語なんだと思って本作を観てみると、読み解けるものがいっぱい見つかりそうです。

あの子にうっとり

『ザ・ゴールドフィンチ』は役者陣も素晴らしく、実は半分くらいは子役が主軸になります。

子ども時代のテオを演じた“オークス・フェグリー”。『ピートと秘密の友達』で主演したあの子ですね。彼のあどけなさが残る中での、心情を少しだけ内側に出していく繊細な演技、なかなかに見ごたえがありました。

そのテオが父に連れられて、低所得者層が住みそうな住宅地に引っ越すわけですが、そこで出会うウクライナ系移民の子ということになっているボリス。彼を演じた“フィン・ヴォルフハルト”。この子が私の中では本作のベスト・子役ですね。

“フィン・ヴォルフハルト”はドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』や『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』でも出演していました。『IT』ではあのルーザーズクラブのメンバーで、やたら喋りまくるピエロ恐怖症でパニクると大変なことになる、結構うざったい感じの子、あの子です。

『IT』のときはすごくボンクラで弱そうな感じだったのですが、どうですか、この『ザ・ゴールドフィンチ』での変わりよう。

“フィン・ヴォルフハルト”は2020年時点で17歳で身長180cmあるらしく、言ってしまえば非常にスタイルがよく、黒髪のボサッとした感じもアンニュイで、普通にカッコいいです。しかも、『ザ・ゴールドフィンチ』ではさらにやさぐれていますから、その魅力がパワーアップしているので、これはもう大変。いや、ファンがいっぱい増えそうで…という意味で。

あのボリス(子ども時代)が登場しているシーンだけでも絵としての魅惑が数段アップしていますし、それに引っ張られてテオが輝いていく感じもすごく伝わってきます。

私、ちゃんと認識していませんでしたけど、あの“フィン・ヴォルフハルト”、とんでもない俳優なんじゃないか…。

時間が足りないのか、それとも…

こんな感じで物語としても俳優としてもポテンシャルは贅沢にありすぎるくらいなのに、なぜ『ザ・ゴールドフィンチ』は失速したのか。

まずはやっぱり物語が入りきっていないのが大きいのかなと思います。回想シーンなどの繋ぎはあるものの、どうしても説明が極端に不足しており、観客が感情移入するだけのステップが乏しいです。ただでさえ、主人公のテオは自分の内を見せないので、余計にわかりづらいんですよね。

ピッパへの恋心も一目惚れというレベルだったにしても、ちょっと引きずりすぎる気もしなくはないし…。それまでの人生の中でそんなに意中の相手に出会わなかったのだろうか…。

一方でボリスとの関係性も最初は着々と親しくなっていく過程がよく描かれていて、ここだけ切り取ると凄い名作のような雰囲気を持っているのですが(“ロジャー・ディーキンス”の撮影の良さも相まって)、子ども時代の唐突な別れが本当に唐突。ボリスはボリスでテオに特別な想いを抱いていたであろうに、そこへの言及もままならないまま、後に再会。しかし、物語は強盗という犯罪サスペンスへと移行してしまうので人間関係を楽しむ趣はすでに吹き飛んでます。

せっかくテロ事件の方はそこまで直接的に描かずにジャンル的な露骨さを避けていて良かったのだから、終盤もクライムサスペンス風にしなくても良かったのではないかと思わなくもない…。

殺しをしてしまったテオの急な人間的弱さのシーンも、それまでの感情の見えなさが印象に残っていたぶん、かなり突発的な感じは否めません。

やっぱり結論をまとめると時間が足りなかったのでは…。それか、もしくは思い切った取捨選択をすべきところを見誤ったのか。

本作は脚色と編集がとにかく難度が高かったと思います。一応、脚本の“ピーター・ストローハン”は『裏切りのサーカス』の人ですけどね(『スノーマン 雪闇の殺人鬼』の脚本家でもあるけど)。

なんか最後はとりあえずよさげな雰囲気で着地していましたけど、なんだか難解な芸術的絵画をその場の空気を読んで鑑賞しているときの気分に似ている。「良かった、うん、良かったよ、どこがと言われるとあれだけど、うん、ね…」みたいな…。

ということで『ザ・ゴールドフィンチ』は名作にはなれなかったけど、爆発から生き残ってひっそりと視聴されているから、まあ、マシじゃない、と。作中とシンクロさせてそう思うことにします。

ROTTEN TOMATOES

Tomatometer 24% Audience 72%

IMDb

6.3 / 10

シネマンドレイクの個人的評価

星 4/10 ★★★★

作品ポスター・画像 (C)Warner Bros. Pictures

以上、『ザ・ゴールドフィンチ』の感想でした。

The Goldfinch (2019) [Japanese Review] 『ザ・ゴールドフィンチ』考察・評価レビュー