ラストの意味を考察しながら…映画『ハウス・ジャック・ビルト』(ハウスジャックビルト)の感想&考察です。前半はネタバレなし、後半からネタバレありとなっています。

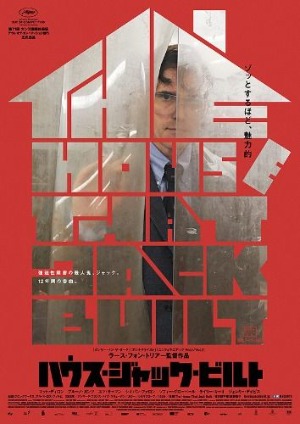

製作国:デンマーク・フランス・ドイツ・スウェーデン(2018年)

日本公開日:2019年6月14日

監督:ラース・フォン・トリアー

ゴア描写

ハウス・ジャック・ビルト

はうすじゃっくびると

『ハウス・ジャック・ビルト』あらすじ

1970年代、ワシントン州。建築家を夢見る技師ジャックは、ある出来事をきっかけに、アートを創作するかのように殺人を繰り返すようになる。命を殺める相手の数はどんどん増え、その狂気は研ぎ澄まされていく。そんな彼が「ジャックの家」を建てるまでの12年間の軌跡を、5つのエピソードを通して描き出す。

『ハウス・ジャック・ビルト』感想(ネタバレなし)

久しぶり、何も変わってないですね

世間では物騒な殺傷事件が頻発しているようで、よくニュースでそうした事件が報じられるたびに嫌な気持ちになります。こういうとき、世の中というのはおのずと不安感だけが膨れ上がるもので、大衆がピリピリとし、パニックを起こしやすくもなります。

そんな今、倫理無視の大量殺人を犯す男を描いて大問題となった映画を観に行く人の気持ちがわからないですよね。まあ、その映画を観に行く人…私なのですけど…。

いや、でもちょっと言い訳をさせてください。確かにどうかしているかもしれない。でもこういうサイコパスな殺人鬼を描く作品を観ることで、私たちは少し冷静になれる効果があると思うのです。恐怖が具体化することで、準備ができるようになるというか。“あ、殺人鬼ってこういう奴なんだな”と知れて、意味もなく不安にだけ襲われることがなくなるというか。

だからあえてこう言いましょう。『ハウス・ジャック・ビルト』、オススメです…と。

本作は“ラース・フォン・トリアー”の久しぶりの監督作(2013年の『ニンフォマニアック』2部作以来)。まずこの“ラース・フォン・トリアー”という監督について語らねばならないですね。

デンマークの映画監督と言えば、誰を挙げるでしょうか。ビレ・アウグスト、ニコライ・アーセル、トマス・ヴィンターベア、スサンネ・ビア、ニコラス・ウィンディング・レフン…思いつくかぎりでも実に個性豊かな才能を持った人がいますが、この“ラース・フォン・トリアー”という人間は“個性豊か”なんて表現では収まらない人間です。

映画をある程度知る世間一般では、“ラース・フォン・トリアー”は鬱映画を作る人…というイメージでまかりとおっています。また、センセーショナルな内容が多いことでも有名です。どう過激なのかは、言葉で説明するよりも実際に観てもらう方が断然良いのですが、おそらく比較的認知度の高い『ダンサー・イン・ザ・ダーク』ですらまだ“見やすい”ほう。この作品はカンヌでパルムドールを受賞しましたけど、批評家も評価しやすかったのでしょうね。しかし、“ラース・フォン・トリアー”監督の真骨頂はここからだった。以降、生み出す映画全てが批評家すらも扱いに困惑するほど過激化の一途をたどり、だんだんと“ヤバい”というだけでしか語りづらい状況に。しかも、追い打ちをかけるように“ラース・フォン・トリアー”監督自身の言動も問題として顕在化。ナチス擁護ともとれる発言で映画祭を追放され、その後も『ダンサー・イン・ザ・ダーク』の主演女優からセクハラを告発され、真っ向対立するなど、正直、本当にただ扱いに困る監督になってしまったのでした。

別にそういう状況に陥る人は映画界には他にもいます(メル・ギブソンとか)。しかし、そういう他とは違って、“ラース・フォン・トリアー”監督は揺るがないのです。それが最新作『ハウス・ジャック・ビルト』によって完全に証明されたかたち。カムバックしてきたカンヌでは上映するや途中退席者続出の賛否両論状態。作品の評価云々は置いておいて、“ああ、この監督、何も変わってないな”とみんな痛感したことでしょう。

『ハウス・ジャック・ビルト』は殺人鬼を描く映画なのですが、グロいから問題というよりは、その一切容赦のない倫理感ゼロの描写が衝撃の原因なのかと。サノスですらドン引きするレベルですよ。

シネマンドレイク@cinemandrake

『#ハウス・ジャック・ビルト』…“あの人”からの感想コメントが到着。

サノス(タイタン人)

「いくらなんでも殺しすぎだと思う」

リーアム・ニーソン(除雪作業員)

「倫理的によろしくない」

MIB(極秘エージェント)

「エイリ… https://t.co/1Dj3fj0ben

2019/06/16 08:35:24

なので本音を言えば鑑賞を推奨するのはとても難しい(さっき強引にオススメしましたけど)。“覚悟はしてね”くらいしか言えません。まあ、デートムービーでチョイスすることはまずあり得ないでしょうから大丈夫でしょうけどね。観に行く人は覚悟済みの人でしょうし。

出演は、狂気殺人鬼を演じる“マット・ディロン”、それ以外の俳優は“ユマ・サーマン”、“シオバン・ファロン”、“ライリー・キーオ”など。まあ、無残な目に遭うだけですが…。あと2019年2月に亡くなった“ブルーノ・ガンツ”が特殊な役で登場。これが遺作というのも、なんというか。

では心の用意ができたら、“ラース・フォン・トリアー”監督の建てたジャックの家の扉をどうぞノックしてください。

オススメ度のチェック

| ひとり | ◯(覚悟した者のみ) |

| 友人 | △(そういう友人なら) |

| 恋人 | △(そういう恋人なら) |

| キッズ | ×(ダメです) |

『ハウス・ジャック・ビルト』感想(ネタバレあり)

家を建てるには住む人が必要だけど…

いろいろな殺人鬼を題材にした映画を観てきましたけど、『ハウス・ジャック・ビルト』の特徴は“極めて現実味のある生っぽい殺人”。『サスペリア』のような超現実的な猟奇残虐行為を遂行するわけでもなく、『ハロウィン』のようなスタイリッシュな計算された無差別殺人を実行するでもない。

ただ、主人公であるジャックは内心ではおそらくそういう“洗練された行為”がしたいと思っている。でも全然できない。そのジレンマが少しコミカルな後味にもつながっています。この現実的な未熟さにぶち当たって主人公が悪戦苦闘する感じ、最近の映画で言えば『アメリカン・アニマルズ』っぽいです。

一方で、『ハウス・ジャック・ビルト』のジャックは、『アメリカン・アニマルズ』のあの青年たちと違って、“倫理観”はゼロなんですね。だから結構ためらわずに殺せてしまう。なので私は本作で描かれているサイコパス感はすごくリアルに思えました。

5つのエピソード(&エピローグ)で構成されますが、まず最初のエピソード。ジャックが車を運転していると、車のタイヤがパンクして立ち往生する女性と遭遇し、半ば流れで同乗し、修理に付き合うという話。ここでその女性が持っているのは「ジャッキ」。英語で言えば「jack」であり、主人公そのものの暗示でもあります。要するに“直してもまた壊れる”このジャッキのように、ジャックもまた改善不可能な壊れ方をしているということですよね。結局、ジャックはジャッキで衝動的に女性の顔をぐちゃぐちゃに叩きのめす…ほんと、親父ギャグみたいな殺害です。

続く第2のエピソードでは女性の首を絞めて殺すのですが、カーペットや電気スタンド、壁にかけられた絵の下など、そこに血痕が残っているのではと気になって何度も現場に戻るという行動を繰り返すジャック。典型的な「強迫性障害(OCD;Obsessive-Compulsive Disorder)」であり、監督自身も同じ症状を患っていることもあり、描写がイチイチ生々しいです。

第3のエピソードでは、狩猟レッスンに連れ出した親子を、まさに狩猟感覚で撃ち殺すという、おそらく本作で最初に多くの観客を嫌悪させるだろう、残酷無慈悲なシーンが。ここで重要なのは「家族」に対してのジャックの関心を示すような描写。次の第4のエピソードでは、初めてターゲットになる女性キャラが「シンプル」と名前のあるかたちで登場し(でも“シンプル”ですけど)、少しずつジャックが他者をどう認識しているのかがわかりだします。乳房をはぎ取るのも、「女性=乳房のある奴」くらいの認識ができている印なのか。

でもやっぱりジャックは他者を理解できません。それこそ第5のエピソードで、男たちの頭を一発抜きで撃つ挑戦をしているくだりで、フルメタル・ジャケット弾のクレームを言いに出かけてしまうシーン。彼は集中なんてできません。

結局、他者を理解できないジャックは建築家にはなれないという宿命なのか。普通、建築家はそこに住む人のことを考えて家を建てますから。ジャックには木材を組み立てて家のカタチにはできても、中に暮らす人まで頭が回らない。だから遺体で家を建てることしかできない。

監督の積み上げ映画

『ハウス・ジャック・ビルト』を知るうえでいくつか知っておくべきキーワードがあって、まずタイトルの由来になっている、英語圏の童歌「マザーグース」のひとつである「This is the house that Jack built」。これは「つみあげうた」と言って、歌詞がどんどん関係代名詞の「that」を使って修飾されていくのを遊ぶ歌です。

以下は歌詞の一部。

This is the house that Jack built.これはジャックが建てた家This is the maltThat lay in the house that Jack built.これはジャックが建てた家に転がっていた麦芽This is the rat,That ate the maltThat lay in the house that Jack built.これはジャックが建てた家に転がっていた麦芽を食べたネズミThis is the cat,That killed the rat,That ate the maltThat lay in the house that Jack built.これはジャックが建てた家に転がっていた麦芽を食べたネズミを殺したネコ

作中でのジャックの殺人もこういう積み上げ方式で行われますし、また映画自体がこれまでの“ラース・フォン・トリアー”監督作もしくは監督が好きなモノの積み上げで構成されています。

監督の過去作の場面をそのまま使ってモンタージュしたシークエンスが挟まれたかと思いきや、デヴィッド・ボウイの「フェイム」が流れたり、はたまた映画『ドント・ルック・バック』のシーンの引用(ジャックがカメラに向かって言葉の書かれたフリップを意味ありげに見せていく)がいきなり映ったり、もはや監督のやりたいことを全部詰め込んだ自己満足映画とも言えます。

なので本作は“ラース・フォン・トリアー”監督作の中でも、とくに“私的”な匂いが強いようにも感じました。

終わりを迎えても芸術性だけが残る

『ハウス・ジャック・ビルト』は基本、生々しいリアリティのある殺人シーンと、監督の趣味全開なドキュメンタリーテイストな映像集の組み合わせが続くのですが、ラストのエピローグで急にファンタジックな世界に突入していき、観客の頭を「?」だらけにさせます。

あの“ブルーノ・ガンツ”演じる謎の男「ヴァージ」…その正体は、「神曲」の中でダンテをあの世の奥へと案内するローマの詩人ヴェルギリウス。ジャックはパトカー強奪の不手際もあって死体で満載の冷凍庫に警察が突入しているのだろうとわかる状況に終盤では陥っています。つまり、ジャックの人生はここでおしまい。ヴァージはジャックを地獄のどこに導くかを審判しているようなものなのか。

その際、一瞬、変な絵画みたいな構図で赤い衣もまとったジャックがヴァージと一緒に小舟に乗り、裸の男女が小舟の周囲でしがみついているカットが映ります。これはおそらく「メデューズ号の筏」という、テオドール・ジェリコーによる油彩画がモチーフなのでしょう。

この絵は1816年にフランス海軍のフリゲート艦メデューズ号が難破した際に起きた事件を描いたもので、実は非常に『ハウス・ジャック・ビルト』のジャックと重ねられるものなのです。この難破によって140人以上が未熟な作りの筏で漂流することになるのですが、15人しか生き残れず、しかも飢餓や精神崩壊によって殺人や食人に手を出してしまうという、最悪の状況が起こったのでした。

これを描くことになったテオドール・ジェリコーという画家もかなりクレイジーで、リアルな描写にするべく、モルグで死体を見物したり、切断手足の腐敗状況を観察したり、生首を借りたり、アートのために狂気的な行為を躊躇なくやった人なんですね。つまり、ジャックそのものです。

「メデューズ号の筏」という絵は後世の芸術家にも影響を与え、類似の作品がたくさん作られています。色濃く影響を受けたウジェーヌ・ドラクロワ作の「ダンテの小舟」という絵があって、『ハウス・ジャック・ビルト』のあのシーンはその絵と構図が似ています。

エピローグではジャックに審判が下ると同時に、でも芸術としては残るのかもしれないと示唆する二つの見せ方を平行して描いており、なんだかんだでものすごく“ラース・フォン・トリアー”監督らしいオチです。

私の作る映画は倫理的にはアウトだけど、芸術ですから!…という魂の叫びなのでしょうか。

個人的には全然構わないのですけど、人に迷惑をかけるのだけは、やめてね…。

ROTTEN TOMATOES

Tomatometer 57% Audience 67%

IMDb

6.9 / 10

シネマンドレイクの個人的評価

星 8/10 ★★★★★★★★

作品ポスター・画像 (C)2018 ZENTROPA ENTERTAINMENTS31,ZENTROPA SWEDEN,SLOT MACHINE,ZENTROPA FRANCE,ZENTROPA KOLN

以上、『ハウス・ジャック・ビルト』の感想でした。

The House That Jack Built (2018) [Japanese Review] 『ハウス・ジャック・ビルト』考察・評価レビュー