受け継ぎたい反骨精神!…ドキュメンタリー映画『Rebel Dykes』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。

製作国:イギリス(2021年)

日本では劇場未公開

監督:シアン・A・ウィリアムズ、ハッリ・シャナハン

LGBTQ差別描写 性描写 恋愛描写

れべるだいくす

『Rebel Dykes』簡単紹介

『Rebel Dykes』感想(ネタバレなし)

あのときの“dyke”が現代に声をあげる

「dyke(ダイク)」という単語はどういう意味でしょうか。

辞書で調べるとたいていは「女性に惹かれる女性であるレズビアンを意味する。侮辱的なニュアンスがある」と説明され、スラングとして掲載されています。

確かにこの説明は合っています。でも「dyke」という言葉は実際にはもっと複雑で奥深いです。

そもそも「dyke」は「bulldyke」に由来するとされ、これは「bull」は「雄牛」の意味で、「dike」は俗語で「女性器」を意味するため、「男性的な女性器」のニュアンスがあったとされています。1950年代には軽蔑的な使われ方をすでにされていましたが、後々にあえてそれを肯定的な意味合いに再解釈する当事者による試み…いわゆる「reappropriation」が行われていきました(「queer(クィア)」と同じ流れです)。

もちろん現在も「dyke」を不快な差別語として認識している当事者も少なくなく、日本語圏だとあまり実感ありませんが、英語圏では「dyke」は公的な場では使用を避けるべき単語として扱われていることが多いです。

そんな中、誇りをもって「dyke」を使用する当事者はどういう想いでこの言葉を自分に当てはめているのか。それを知りたければ当事者に聞こう!ということで、今回紹介するドキュメンタリー映画はぴったりです。

それが本作『Rebel Dykes』。

本作は2021年のドキュメンタリー映画で、1980年代から1990年代にかけてロンドンに集って活動していたレズビアン当事者たちを主題にしています。彼女たちは後に自分たちは「Rebel Dykes」だったと振り返っているのですが、本作はその当事者のインタビューを中心にその当時の自分たちを思い出し、整理するような内容です。

映像からその当人たちの楽しそうな空気がたっぷり伝わってくるので、観ているだけで元気を貰えるのですが、本作は当時の当事者たちが規範や権力などに立ち向かった軌跡でもあります。セクシュアリティを探究するだけでなく、解放的なフェミニストの空間であり、文字どおりの「反逆者(rebel)」でした。

本作は「Rebel Dykes History Project」の一環として製作されたのですが、この2020年代の今に「Rebel Dykes」の精神に立ち返ろうとする意義はやはり無視できないでしょう。

なにせレズビアンの当事者を名乗る一部の人たちが「トランスジェンダー女性はレズビアンにとって脅威だ」などと排外主義を主張し、レズビアンを保守化させる兆候が観察できる時代です。実はこれは初めてのことではない…まさに「Rebel Dykes」の時代である1980年代にもみられた風景なんですね。

そういう現代だからこそ「おいおい、レズビアンってそういうものだったか!?」と歴史を突きつける「dyke」たちの声は突き刺さります。

折しも2026年は「1月29日」を「International Rebel Dykes Day」にしようと、果敢な当事者たちが提案しました(PinkNews)。

今この瞬間こそ『Rebel Dykes』は日本でも公開してほしいところです。

『Rebel Dykes』を観る前のQ&A

鑑賞の案内チェック

| 基本 | 同性愛差別の描写が一部にあります。 |

| キッズ | ヌードなど性的な描写がいくつか含まれます。 |

『Rebel Dykes』予告動画

『Rebel Dykes』感想/考察(ネタバレあり)

ここから『Rebel Dykes』のネタバレありの感想本文です。

アウトローな私たちだけの場所

「We weren’t lesbians. We were dykes」

そう高らかに宣言する当事者の第一声で始まる本作『Rebel Dykes』。

とは言っても明確な組織があるわけでもなく、個々人でなんとなく1980年代のあのロンドンの一画に集まってたむろするようになった奴ら。それが彼女たちだったのが本作ではわかります。イギリス国内だけでなく、ヨーロッパ中からポツポツと集い、それぞれの人生を背負っています。封印したい過去、忘れたい地元、振り切りたい人間関係…。それでもこの同類の奴らとだけは気兼ねなく楽しめる空間を作れる…。それがとにかく嬉しくて…。

当人たちは自らを「貧しかったけど、パンクでアウトローだった」と回想しています。

強烈なのはやはり見た目ですね。別に全員がこうしろという決まりではないにせよ、集う際は自然とドレスコードみたいになり、揃いも揃ってレザージャケットでバリバリにキメてオシャレしています。髪も短かったり、剃り上げている人もいる。バイカーもいる。個性はありますが、全員に共通しているのはみんな自己表現に満ち溢れていること。

そして格好の集まりの場として挙げられているのが「Chain Reaction」というSMクラブ。ここはレザー・レズビアンたち御用達のハメを外せるところで、オイルレスリングから、ケチャップまみれ、スパンキング、磔と、好きなようにエロティックなパフォーマンスを遊びつくせます。「“男性向けエロ表現”は“女性向けエロ表現”よりも抑圧されている」…なんて口走るインセルさんたち、これが本当の“女性向けエロ表現”ですよ…ええ…。

当時の時代的な規範を考えれば、この光景は鮮烈です。若い女性たちが、攻撃的なファッションで身を固め、自分のやりたいようにエロを満喫できる。インターネットも無い時代に、いや、無いからこそ、リアルでこういう場を作りたい!というモチベーションが彼女たちを突き動かしたのだろうなと思います。

この光景は、LGBTQコミュニティとKINKコミュニティの重なりを示す好例でもありますね。

また、今作の「dyke」たちの場は、基本的に「女性を愛する女性」だけの空間なのですが、そこに排外主義を持ち出しはしません。人種も関係ないし、バイセクシュアルでもいいし、トランスジェンダーでも、インターセックスでもいい。

作中でも言及されていますが、これは当時でも女性スペースから排除されていたトランスの人々にとっては、本当に貴重な受け入れてくれる場所になっていたわけで…。

今でいう「インターセクショナル(インターセクショナリティ;交差性)」という言葉が存在する前から、真にインターセクショナルであろうと努めてきた先駆者…それがこの「dyke」たちなんですね。

さらに本作では、「Queercore(クィアコア)」の音楽カルチャーを引っ張っていた「Sister George」を始め、「The Sleeze Sisters」や「Sluts from Outer Space」など、ミュージックにも触れており、「dyke」たちの世界が聴覚的にも蘇ってきます。

フェミニスト・セックス戦争の中で

一方でこの『Rebel Dykes』は楽しい日常のライフスタイルばかりを映しているわけでもありません。残念ながら「dyke」たちも、あの空間を構築できようとも、偏見や差別とは無縁ではいられません。それどころか、「dyke」だからこその直面する偏見や差別というものが立ちはだかってきます。

先ほども触れたように、「dyke」たちはその外見からすぐに他者に「異質」と認識されてしまうので、ホモフォビアに基づく暴力被害を受けていたことも本作で語られます。そこにはホモフォビアのみならずレイシズムも混じっていたり…。

そしてこれだけでなく、大きな論争となったのが俗にいう「フェミニスト・セックス戦争」です。これは1970年代後半から1980年代初頭にかけて、主要なフェミニスト論者の間で重大な争点となったことで、党派的な対立が起きた現象のこと。

具体的には、ポルノをめぐって、「ポルノは本質的に女性搾取であり、女性差別の文化であるから、廃絶すべきだ」と主張するラディカルなポルノ反対派フェミニストと、「ポルノは必ずしも全否定されるものではなく、性的自由は女性の平等にとっても欠かせないことだ」と主張するセックスポジティブなフェミニストに二分されました。

論点は主にポルノですが、それはセックスワーカー、サドマゾヒズム、エロティカ文化、女性同士の性行為、トランスジェンダーの包括など、幅広く是非の論争が拡大しました。

そして「dyke」たちはあからさまにそのラディカルなポルノ反対派フェミニストにとっては目障りな存在だったわけです。

作中では当時を振り返りつつ、フェミニスト・セックス戦争の渦中で声をあげるのを躊躇わない「dyke」たちが映っています。自分たちもフェミニストなんだ、と。レズビアン・ポルノ・マガジンを楽しむ自由もある…。別にペニスが欲しいわけじゃなくて、挿入を楽しむ行為(penetration)が好きなだけ…(背景のいっぱいのディルドの存在感!)。

今の2020年代はラディカルなポルノ反対派フェミニストは、特定のトピックにおいて保守系の右派政治集団と足並みを揃えるようになってしまっており(反トランスジェンダーの先導者である“J・K・ローリング”とかがわかりやすいですが)、亀裂は一層悪化したように思います。「フェモスフィア」なんて言葉もあるくらいですし…。

40年前の「dyke」たちは、その「女性を守る」という名目に固執する集団にとっては「女性の定義」に入らないような(少なくとも「女らしくない」)変な奴らと思われていたのでしょうかね。そう考えると本作に映っているあの風景は昔の話とは思えませんね。

女だからこそ積極的に権力と闘う

『Rebel Dykes』では、そんな偏見に屈せずに立ち向かう闘争心を鍛え上げられた猛者の「dyke」たちが、さらに強大な権力に挑んでいく姿も印象的です。

彼女たちは単にエロいことで盛り上がっているだけじゃない、毅然とした社会活動家でもあるのでした。恐れずに言うなら、エロが好きなら社会活動家(アクティビスト)になれよ!…ってことです。

というわけで、イギリスのバークシャーにあるグリーナム・コモン空軍基地に核兵器が置かれていることに抗議するために緊急で設立された「グリーンハム・コモン女性平和キャンプ」の内容から始まります。女性専用のグリーンゲートじゃなくて、ブルーゲートで楽しそうにやっているのがまたいいですね。

さらにエイズ危機の際は「ACT UP」で医療業界に立ち向かい、“マーガレット・サッチャー”首相時代には「同性愛を意図的に推進したり、推進する意図を持つ資料を出版したりしてはならない」と自治体に定めた「セクション28」に反対するべく声を上げ、貴族院やBBCにまで侵入する…。なんだろう、オイルレスリングとかで体力が磨かれているせいか、「dyke」たちのバイタリティーが凄い…。

当時は「女性の社会運動はあくまで女性に身近なテーマにだけ取り組むべき」という風潮があったらしいですが、正直、これは今の日本も同じ感じがします。お行儀の良さが求められる空気は、女性への抑圧にあっさり接続するものです。

私も日本での社会活動の風景をみていて、よく観察すると「女性が気配りやケア的な作業をしている傾向が強い」という事実に気づくと、いつも「う~ん…」と微妙な気持ちになることがあります。日本で「女性がハメを外しまくって社会運動する」という光景は本当にレアですよね。

作中の「dyke」たちが痛快なのは、やることなすこと全部が女性規範をぶっ壊してくれるからなのだと思います。存在しているだけで規範が崩れていく…というのはこうも頼もしいのか…。

最後のほうでは、若い世代への継承が映し出されていましたが、たぶんあの当時の「dyke」たちの生き様に真っ先に共感してくれるのは若者たちでしょう。

「dyke」という言葉がこれからの未来、さらなる再定義を成し遂げそうな予感がします。

シネマンドレイクの個人的評価

LGBTQレプリゼンテーション評価

◎(充実/独創的)

関連作品紹介

LGBTQの歴史を主題にしたドキュメンタリーの感想記事です。

・『The Freedom to Marry』

・『ザ・ストロール』

・『エブリボディ』

以上、『Rebel Dykes』の感想でした。

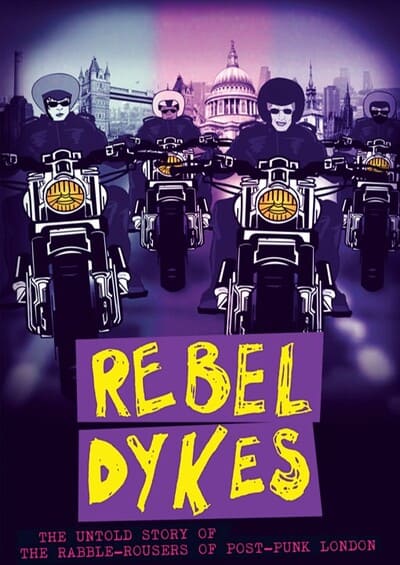

作品ポスター・画像 (C)Riot Productions レベル・ダイクス ラベル・ダイクス らべるだいくす

Rebel Dykes (2021) [Japanese Review] 『Rebel Dykes』考察・評価レビュー

#イギリス映画 #歴史ドキュメンタリー #KINK #抗議運動 #レズビアン #バイプラス #トランスジェンダー