鹿だけが気にしている…映画『悪は存在しない』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。

製作国:日本(2023年)

日本公開日:2024年4月26日

監督:濱口竜介

あくはそんざいしない

『悪は存在しない』物語 簡単紹介

『悪は存在しない』感想(ネタバレなし)

濱口竜介監督はなおも存在している

2025年2月26日、岩手県大船渡市で大規模な山火事が発生しました。10日日経過しても完全な鎮火には至らず、その間に、2900ヘクタールが焼失し、約4600人近くに避難指示がだされるという大変な状態となりました。被災者の苦痛は計り知れません。

山林火災という災害は、最近はカリフォルニアでも酷い事例があり、オーストラリアで起きた自然火災を扱ったドキュメンタリー『炎上する大地』なんかもありました。日本では地震や津波と比べると着目されづらいですけど、紛れもなく恐ろしい災害のひとつです。

こういう山林火災が起きると「何が原因なのか?(悪いのは誰なのか?)」という点がことさら関心を集めやすいです。確かに火の不始末で起きる場合もあります。しかし、自然に発火することもありますし、表面上は自然に発火していても、その背景には人間の活動による気候変動などの環境変化があったりもします。仮に誰かの火の不始末が発生源だったとしても、その火を拡大させる確率を引き上げたことは、気候変動に無関心な私たち全員に責任があるかもしれません。

山林火災は極めて複雑に要因が絡み合う複合的な災害であり、簡単に人災・天災で二分できません。悪をつるし上げることもできません。何を自覚し、責任をどう共有するかの問題でしょう。

今回紹介する映画も、そんな話とどこか重なるところがある気がします。

それが本作『悪は存在しない』。

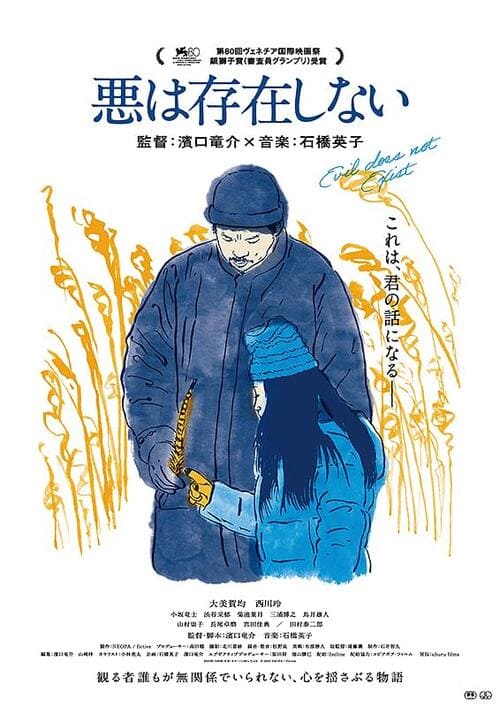

本作を監督するのはあの『ドライブ・マイ・カー』(2021年)で今や世界で最も話題の日本監督となった“濱口竜介”です。『悪は存在しない』も2023年にヴェネツィア国際映画祭で銀獅子賞(審査員大賞)に輝き、圧倒的評価を得ています。一般劇場公開は2024年になってしまいましたが、その年のベストにこの映画を入れている海外の人たちも少なくなく、確実に“濱口竜介”に魅了される人が広がっています。存在感、増してます。

その“濱口竜介”監督の『悪は存在しない』は、日本のとある田舎町を舞台にしており、そこでグランピング(アメニティが整った設備などのサービスつきでキャンプっぽい雰囲気を楽しめるアウトドア娯楽)の建設計画が持ち上がり、それに揺れていく住民たちと事業者の物語を描いています。

表向きの雰囲気は、自然開発をめぐる住民と事業者の二陣営を映し出したミニマムな社会問題を浮き彫りにする映画にみえます。それも間違っていないですし、作中で行われるやり取りもリアルで、本当の事例をドキュメンタリーのように見せられている気分になります。リサーチして作っているんだなということがよく伝わるクオリティです。

しかし、この映画は“濱口竜介”監督作。そんな単純に流れていきません。詳細はネタバレできませんし、観ればわかるので観てほしいのですけど、“濱口竜介”流の作劇が炸裂することになります。油断していると一気にやられます。

“濱口竜介”監督作は、すごく人間臭いかと思えば、いきなり人間らしくない異物感を与えてきたり、温かみのあるドラマ、心理的なサスペンス、不思議なユーモア、ゾワっとするホラー…いろいろすべてを曖昧なままに無数のジャンルをジグザグ走行していく感覚がありますね。これは本当に癖になりますよ。

『悪は存在しない』は有名な俳優をほとんど起用しておらず、正直、これまでの商業デビューしてからの“濱口竜介”監督作の中では、一番に注目点に乏しそうな感じなのに、鑑賞すればぐんぐん惹き込まれていきます。これぞ“濱口竜介”監督の映画的なマジックです。

まだ観ていないという人はぜひ忘れずにどうぞ。余韻が素晴らしいので、観終わった後は何か語りたくなる(もしくは語っている文章とかを読みたくなる)体験が待っていますよ。

『悪は存在しない』を観る前のQ&A

鑑賞の案内チェック

| 基本 | — |

| キッズ | 説明の乏しいストーリーテリングなので、低年齢の子どもにはやや退屈かもしれません。 |

『悪は存在しない』感想/考察(ネタバレあり)

あらすじ(前半)

木々の葉が空を覆うほど伸び、豊かな森が育まれている地。この山奥に水挽町という小さな集落がありました。まだ雪がところどころ残って積もるこの場所で、巧という男、そしてそのひとり娘の花が静かに暮らしていました。

巧と花の親子は森の中にある木製の家に住み、自分で割った薪を使ったり、湧水を汲んだり、山菜を採ったり、この自然に溶け込んでいます。巧はこの地の暮らしにすっかり熟練しており、まだ慣れていない移住者に知恵を伝授もしています。

巧は花を迎えに車を走らせましたが、どうやら先に歩いて帰ってしまったようです。森を歩いている青い防寒具にオレンジの手袋の花に追いつき、おぶって一緒に帰ります。道中で花は父に教えてもらった樹木の名を言い当てていきます。途中で水場があり、野生動物の足跡や羽が残されていました。ここには鹿も生息していて、通り道があります。

今日は晩にすでに着工予定のグランピング建設に関する住民説明会が行われる前に住民で集まって情報共有することになっていました。巧を始め、馴染みの顔ぶれが集まります。その多くは移住者です。この地は東京からもそれほど遠くなく、自然に惹かれて移住している人は珍しくありません。そうやって少しずつ人口も増えていました。

このグランピング計画は東京で芸能事務所を本業とする企業が企画したようで、わりと簡単に申請が通るコロナ助成金を狙って事業を開始しようとしているようです。情報はあまりありませんが、とりあえず説明してくれるというならその説明会を聞いてからにしようということになります。あとはゆっくり談笑し、この森での暮らしを語り合う時間が流れます。

別の日、住民説明会が始まります。担当者として前に立っている2人は、地元に愛されることを目指していると計画を語ります。もう着工予定の月も決まっています。

簡単な宣伝映像が流された後、住民からの質疑応答の時間が始まります。そこで真っ先に稼働想定の甘さが指摘されます。そして巧は「浄化槽の位置は自然水を汚染する」と単刀直入に言い放ちます。その後も元々都会からの移住者だという住人による切実な訴えが続き、当初は型どおりの答えしか言えていない担当者の2人も、「慎重に対話を重ねながら進めていただきたい」と言いつつ、この事業の根本的な問題点を自覚してきたようでした。

ひとまずこの住民説明会はここで一旦終わり、また事業者側で持ち帰って指摘を踏まえて再検討することになりますが…。

人間同士の納得で解決できる?

ここから『悪は存在しない』のネタバレありの感想本文です。

『悪は存在しない』は映画が始まって最初の30分くらいは本当にのんびりしています。この自然溢れる地の生活を象徴するかのようです。しかし、よく注視するとすでにこの時点で何か絶妙な違和感がちらついており、それは林冠を見上げる映像が流れていくオープニングのやけに不気味なBGMと音楽のカットからも滲んでいます。

とりあえずその違和感はさておき、住民説明会のパートから、「事業の担当者」と「地元住民」の軋轢が浮かび上がり、わかりやすいサスペンスがみられます。

このシーンでは「住民も移住者が多く、自然を利用しているという点で事業者と本質的にはそうあまり変わらない」ということがことさら強調されます。結構、他にもいくらでも論点がありそうなのですが(現実的に考えたらここにずっと住んでいる人だって中にはいるはずでしょうし、住民の考え方も一様ではないはず)、本作はこの立ち位置が観客の印象に残りやすいように作劇上で操作されています。

こんなふうに、本作は一見すると自然開発をめぐる住民と事業者の二陣営を映し出しているように思えますが、よくよく細かく見ていくと、かなり作り手によって脚色されているなと思いました。

例えば、こういう自然開発案件だと自治体も利害関係者として関わってくるものですが、その存在はカットされています。

その代わり、板挟みになるのはあの事業の担当者になってしまった高橋と黛の2人です。住民説明会の際は全くキャラクター性のない存在感でしたが、会社に戻って社長とコンサルタントの人とオンライン会議をすると、立場が逆転。あのコンサルタントの人の完全なビジネス思考の軽薄さがむしろ一周回って笑えてきますが(でもああいう姿勢はすごく生々しい)、高橋と黛が車でまた水挽町に向かうパートで一気にあの2人のキャラクターが人間臭く開花します。

あそこは移動する車内ということで『ドライブ・マイ・カー』状態ですね。マッチングアプリをやっていて人生計画を変えようと唐突に思いつく高橋という男。大きい声は苦手で過去に精神的に辛いことがあったようで流されるように今の仕事に就いたことを吐露する黛という女。ジェンダー間の差異も浮上する掛け合いが豊かです。

結局、この最初は無機質にみえた高橋と黛も、水挽町の住民とそう変わらない人生の背景があり、ここでもあらためて単純な二陣営の見え方を崩す…つまり、みんな立場は似通っているという視点が再強調されます。

巧と再会し、そこでも提案されますが、「高橋が常駐で施設管理人をして巧がアドバイザーになる」という選択肢は最も現実的でベターに思えます。おそらくあの住民たちも納得してくれそうです。

散々「二陣営で二極化して対立しても何も生まれない」という構図をみせられてきた観客にとっても、これぞ理想の解決策じゃないか?と飛びつきたくなります。この映画のエンディングの着地はそういう無難で穏便なところに辿り着くのではないか、と。

花が森で行方不明になっても、なんだかんだで無事に見つかって、みんなで支え合うのが一番だねという安心なオチが待っているに違いない…。

しかし、そうは問屋が卸さない“濱口竜介”監督。

本作のラストはショッキングです。今までのせっかく頑張って見えてきた現実的でベターな解決策を根元からひっくり返すような台無しな事態となります。それも全く予想できないような存在が主体となって…。悪は存在しない。でもある”何か”が存在していることを忘れていました。

忘れられている半矢の当事者の存在

この『悪は存在しない』の強烈なラストは、明らかに意図的に曖昧にしており、解釈を観客に委ねています。正解とかもないでしょう。

なのでここからは私の感想なので私の解釈しか書いていけませんが、本作の「巧」と「花」の存在は冒頭から妙に違和感ばかりでした。

便利屋だと自称する巧は明らかに仙人みたいな暮らしをしてますが、こういう生活スタイルの人は田舎には、まあ、存在します。ただ、カネに困っていない(なぜ?)巧は言葉使いがどこかたどたどしく、どんな相手であっても短い言葉をぶっきらぼうに吐き出すだけのコミュニケーションしかしません(海外の字幕で鑑賞した人はこのあたりの演出をどれくらい読み取れているのだろうか)。

花も不思議な存在で、子どもとはいえ非現実的で、他の子どもと戯れるなどの描写がまずありません。巧は花を放任してひとりで自由に野外で歩かせており、普通はどんな田舎でもそれは危険行為なのですが、とくに気にもしていません。

また、巧は他の住民の誰よりも自然と密着した生活をしていますが、唯一、狩猟をしている感じがありません。狩猟は最もこの手の自然と関わる生き方をするなら手を出すことになりやすい生業なのにです。どこか近くで行われている鹿猟の銃声だけが他者的に挿入されるのみにとどまります。そして、巧と花は人間用の道路ではなく、わざわざ森の野生動物が使っている道を歩いて家に帰ります。鹿が通っている場所を…。

極めつけは、高橋と黛が再度会いに行ったとき、巧が呟く「(グランピング場ができたら)鹿はどこへ行けばよいのか」という問いかけです。

これらから巧(そして花)は、「人間」側ではなく「鹿」側、というか「鹿」そのもののような存在として捉えることもできなくはないでしょう。

つまり、本作は表では「事業者」と「地元住民」という”人間同士”の陣営を描いているようにみえ、その”人間同士”の納得で解決してみせるゴールを提示しますが、そこに不意に「鹿(野生動物)」というずっと無視されてきた第3の当事者が出現します。

喧騒に疲れた人間には大自然の田舎という逃げ場所があるし、それ自体は別に悪いことではないけど、鹿には逃げ場はあるのか…。鹿の骨が転がっていることからも暗示されるように、存在の消滅が待っているだけではないのか…。

巧は「鹿は人を襲うのですか?」と黛に聞かれ、「鹿は人間を襲わない、半矢なら…」と言いますが、そのとおりのことがラストでは起きます。半矢(狩猟で負傷して逃げた動物)なら追い詰められれば普段はあり得ない攻撃性を示すことがある…。

この解釈だと本作は非常にネイチャー・ホラーです。

なお、余韻を完全にぶち壊してしまうので申し訳ないのですが、実際にグランピング場が森にできたら野生の鹿に悪影響はあるのかというとそう単純でもないと思います。鹿にとってグランピング場は「生息地を奪う存在」とはならないかもしれません。なぜならグランピング場ができると、周辺で狩猟ができなくなるので、鹿には好都合だからです。安全な餌場になります。意外に野生動物と自然開発の関係は複雑なものです。

そんな鹿の生息地の生態学的な専門知見まではリサーチしていないかもです。作り手はあくまで「鹿」という当事者を物語に浮上させることで意表をつきたかっただけなのか、どこまで狙ったのかもわかりません。

この“濱口竜介”監督作は観客を霧深い森のどこかの草原に置き去りにするだけですが、グランピングより面白い鑑賞体験はできましたね。

シネマンドレイクの個人的評価

LGBTQレプリゼンテーション評価

–(未評価)

関連作品紹介

第80回ヴェネツィア国際映画祭の受賞作の感想記事です。

・『哀れなるものたち』(金獅子賞)

・『伯爵』(脚本賞)

作品ポスター・画像 (C)2023 NEOPA / Fictive

以上、『悪は存在しない』の感想でした。

Evil Does Not Exist (2023) [Japanese Review] 『悪は存在しない』考察・評価レビュー

#日本映画2023年 #濱口竜介 #西川玲 #鹿 #ヴェネツィア国際映画祭