映画を題材にその年を振り返るとき、いろいろな視点でおさらいすることができます。興行収入だとか、評価の高い作品だとか、話題性の大きかったコンテンツやメディアだとか、それら作品の共通点を列挙してみるのも面白いです。でも、正直、やり尽くされているところもあります。

そこで今回は「ジェンダー」に注目することにしました。とくに映画を製作する人たちの性別にスポットをあてましょう。

昨今、世界的に多様性の重要性が叫ばれるようになり、男女平等が重視される傾向が強まっています。映画界もその流れは無視できません。例えば、『万引き家族』が最高賞のパルムドールを受賞したことでも記憶に新しい2018年のカンヌ国際映画祭では、開幕とともに映画業界で働く女性たちが集結し、エンターテイメント業界での女性の扱いを平等にするように訴えました。また、ハリウッドでは、製作スタッフの中心メンバーに女性を加えた作品がクローズアップされる機会が増え、女性主導の映画が大ヒットを記録して歴史に名を残す事例も生まれています。

では、日本はどうでしょうか。ハッキリ言って日本はその手のジェンダーの話題が全くと言っていいほど聞こえてきません。“触らぬ神に祟りなし”なのか“臭い物に蓋をする”なのか、業界全体が妙にお行儀よく静かにしています。

そもそも今の日本の映画界はどれくらいの女性が活躍しているのでしょうか。

ということで簡易的ですが調べてみました。

調査方法

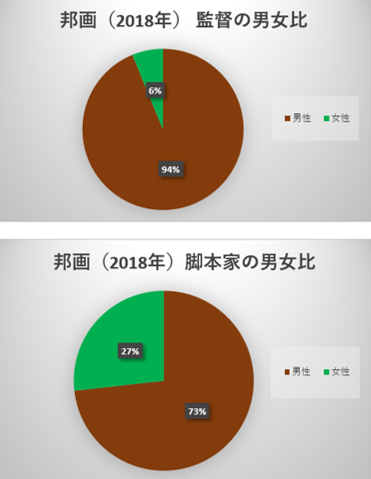

といっても、全ての製作スタッフの性別を調べるのはあまりにも膨大。そこで「監督」と「脚本家」に絞ることにします。映画製作の顔となる、重要な役職です。

調査の対象とする映画は「2018年に公開された日本映画」。その中でも「大手を中心とした配給会社による作品」とします。具体的には、東宝、松竹、東映、ギャガ、ショウゲート、日活、アスミック・エース、ファントム・フィルム、ワーナー・ブラザース、ソニー・ピクチャーズエンタテインメント、KADOKAWAなどです。

実写映画・アニメ映画ともに含まれています。オムニバスや短編は除外しました。また、劇場で限定的に上映された作品(劇場用として明確に製作されていない作品;非映画コンテンツ;ODS)も除外しました。

これらの条件で抽出した結果、111作品が対象となりました。それらの映画の監督と脚本家にクレジットされている人物の性別を調査し、集計しました。性別が不明の人物がいた場合は計算から除外しています。

結果

監督の男女比は、男性が94%(n=106)、女性が6%(n=7)となりました。脚本家の男女比は、男性が73%(n=93)、女性が27%(n=34)となりました。

つまり…

このデータから、日本の映画業界は明らかな男女格差が生じていると推察できます。とくに監督についてはその差が歴然です。もはや「監督=男性の職業」と言わざるを得ません。脚本家については、監督よりも女性の割合が多い傾向にありますが、男性が圧倒的に優勢であることには変わりありません。

実は、配給会社別、ジャンル別でも、男女比を示そうと考えていたのですが、あまりにも差がハッキリしており、女性のデータが少なすぎるのでやめました。

今回の調査では小規模なインディーズ作品は除外しましたが、仮にそれらを含めても、この傾向に大きな変化は生じないように個人的には感じられます。

分析してみてわかったことがいくつか。

まず、非常に数の少ない女性監督作品ですが、その中には、“河瀬直美”監督の『Vision』や“平柳敦子”監督の『オー・ルーシー!』といった海外の国が製作に加わっている映画が目立つこと。

そして、“岡田麿里”監督の『さよならの朝に約束の花をかざろう』や“山田尚子”監督の『リズと青い鳥』といったアニメ映画の存在感も際立つこと。

一方で、男性監督の中には1年で複数の作品を手がける人もチラホラいますが、女性監督にはそのような人はゼロだということ。

最後に、女性を主題にした映画でも男性が監督しているケースが非常に多いということ。要するに、「恋にトキメク女子高生を描く純情青春学園ムービー」であっても、「社会で生きる大人のガールズ・ムービー」であっても、「夫や子育てに不満を抱えながら日々を過ごす主婦ムービー」であっても、監督は男性なんですね。また、漫画や小説など原作者は女性であっても映画化されると男性が監督になることも多々あります。

もちろん、これらの内容の作品を男性が監督してはいけないということではありません。監督の性別に関係なく、素晴らしい作品は生み出せます。ただ、“普通に考えれば”そういう作品であれば「女性を監督にしよう」という選択肢が有力になるのは自然な流れのようにも思います。

なぜそうなっていないのでしょうか。

なぜ日本映画業界は男女格差が生じるのか

そもそも日本映画業界では女性監督は昔からいなかったのでしょうか。

日本最初の女性映画監督と言われているのは、1936年に『初姿』を監督した“坂根田鶴子”です。また、スター女優として有名だった“田中絹代”は、1953年の『恋文』から1962年の『お吟さま』まで合計6本の劇映画を監督しています。このように女性監督自体は昔から日本の映画業界で活躍しています。

世界的に高評価を受ける日本の女性監督もいます。すでに名前を挙げた“河瀬直美”監督はカンヌ国際映画祭の常連として複数の監督作が出品された経験を持っています。

これらの事実をもって「女性は活躍しているんだからいいじゃないか」という声もあるかもしれません。でも、それは論点が違います。今回、問題視しているのは「女性がいる・いない、活躍している・していない」ではなく、「ジェンダーの平等が確保されているか」という部分です。

その平等性の観点で見れば、今回の調査結果の数値は(これはざっくりした概算の数値だとしても)、女性に不利な状況が生じていること(ガラスの天井の存在)を示唆するものとして否定できないでしょう。

例えば、最近、日本アカデミー賞で監督賞を受賞(最優秀・優秀を問わず)した女性監督は、2009年の第33回での西川美和監督(『ディア・ドクター』)まで遡ることになります。もちろん、他は全部男性です。評価のステージですら、女性監督がいる場合はそうとうにレアです。

映画界における女性不利の状況は世界的に課題となっていますが、今回の調査で女性監督作品は「海外の国が製作に加わっている映画が目立つ」「アニメ映画の存在感も際立つ」ことが浮き彫りになったように、とくに日本の“実写”映画業界にジェンダーの不平等を生む原因が強く存在することが推察されます。

この男女格差が生まれる原因ですが、映画製作において監督は大黒柱的存在であり、ゆえに「家父長制」的な価値観がいまだに存在し、無意識のジェンダーバイアスとして影響を与えている可能性もあります。これは脚本家よりも監督の方が不平等が激しいことの説明にもなります。この無意識のジェンダーバイアスゆえに、女性監督が育つこともなく、キャリアアップが妨げられ、大作の監督に選ばれる機会さえないこともじゅうぶん考えられます。

日本映画業界の男女格差を改善するには…

ここまでの極端な男女不平等が2018年に起きている事実を踏まれば、「どうせそのうち女性も増えてくるだろう」という考えは甘すぎるでしょう。何もしなければこれからも未来永劫、日本の映画業界では女性はマイノリティのままです。

この問題解決のためにできることはあるでしょうか。私見ですが、いくつか提案を挙げてみました。

1. 女性のキャリアアップの道筋を増やす

「監督」というゴールに到達するための道を増やすのは大切なことだと思います。俳優から監督へ、または脚本家から監督へ、すでに女性がやや多い職種から新たな監督候補を引っ張ってくるのも良いです。海外ではこのような事例は決して珍しくはありません。また、アニメ映画では女性監督が目立つことから、そちらの業界でキャリアを積んだ女性監督を実写映画に起用するのもアリなのではないでしょうか。

その際は、“オマケのボーナスで監督やってみる?”みたいな扱いではなく、れっきとした正規のキャリアアップとして真剣に扱うべきです。

2. 女性を映画製作企画の中心に配置する

映画の方向性から監督の起用まで、映画製作の土台を作る初期企画者の中に、ジェンダー問題に関心があり、改善を強く志す人物を入れれば大きな力になります。無論、女性であればなお良しです。すでに活躍済みの女性監督は今すぐにでも初期企画者に参加させたいくらいです。先行している海外の国を製作に加えるのも手かもしれません。

この土台部分に偏見や差別意識が(無意識でも)介在していれば、生まれてくる映画製作体制も残念な結果になるのは当然です。海外では、女性監督と女性プロデューサーが連携していることもあり、強い信頼関係によって、製作中に起きるジェンダーに関する偏見に立ち向かうこともあるようです。

3. 業界外部の批判の目を増やす

業界内部の努力だけではなかなか動かないでしょう。そういうときこそ、外からの建設的な批判が求められます。映画批評家、映画ライター、映画情報サイト、スポンサー…映画製作をとりまく外にいる人たちにも責任はあります。

映画宣伝PRばかりを量産するのではなく、ジャーナリズム精神と道義的責任が必要ではないでしょうか。現状の無関心っぷりを見ると「日本映画業界を批判すると仕事をもらえなくなるから、(不平等の問題を)見なかったことにしているのか」と邪推したくなります。もしそうならただの“慣れ合い”です。

始まりは意識を変えることから

「女性監督が少なくても問題はない」そんな意見もあるかもしれません。確かに今の日本映画業界はビジネスとして好調のようです。洋画もありますし、バラエティはじゅうぶんかもしれません。

でも、問題はおおいにあるでしょう。

憲法に違反しているという根本的なことは別にして、例えば、自分の業界が男女不平等な状態であることを放置して、映画の作中では“女性の活躍を描く”ような映画を作っても、それは厳しいことを言えば「偽善」です。また、今は好調でも、いずれ男性中心の業界のままでは、マンネリ化したり、世界的な常識から孤立する事態になりかねません。それはもう“ガラパゴス化”ではなく、“死の島”になってしまいます。

別に「男性監督を排除し、女性監督を贔屓しろ」と主張しているわけではありません。あくまで「男性と女性に平等の機会を与えよう」と目指しているだけです。

『マイケル・ムーアの世界侵略のススメ』というドキュメンタリーの中で、女性の不平等の改善に尽力するアイスランドの女性がこんなことを言います。

女性が3人いたら文化が変わる。1人は“お飾り”、2人は“少数派”、3人でグループの力学が変わる

日本の映画業界は、まだまだ進化・発展できるのです。もっと魅力的で斬新な映画が観られるかもしれないのです。この潜在的な可能性(チャンス)をないがしろにするのはもったいないと思いませんか。

関連情報

・Japanese Film Project(JFP)

…日本映画業界におけるジェンダーギャップや労働環境問題について調査している団体。

・「男性中心的な映画ファン・コミュニティ」の弊害について思うこと

…日本の男性が支配権を持つ映画ファン・コミュニティの問題点を指摘する記事。