これがLGBTQのプライドを手にするための歴史…ドキュメンタリーシリーズ『プライド』の感想&考察です。前半はネタバレなし、後半からネタバレありとなっています。

製作国:アメリカ(2021年)

配信日:2021年にDisney+で配信(日本)

製作総指揮:クリスティーン・ヴェイコン ほか

LGBTQ差別描写 人種差別描写

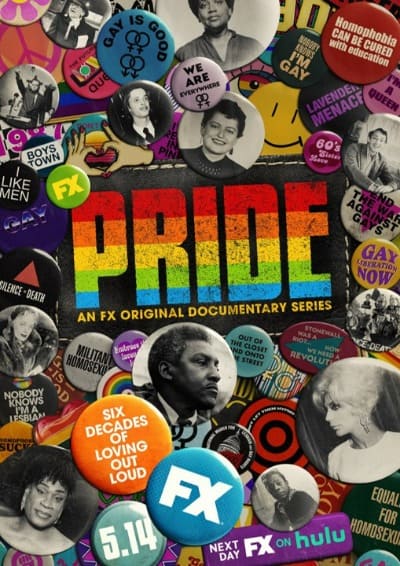

プライド

ぷらいど

『プライド』あらすじ

『プライド』感想(ネタバレなし)

プライド月間を祝う前に…

毎年6月は「プライド月間(Pride Month)」です。

これはセクシュアル・マイノリティの人たちが自分自身のプライドを讃えて世間に誇るための、いわば特別な期間。LGBTQの当事者の多くは「恥」とみなされ、その屈辱に耐えてきました。だからこそのプライドです。「私たちは恥なんかじゃない!」と声をあげ、プライド・パレードと呼ばれる行進をみんなでしたりする…そうやって連帯と尊厳を再確認する月間なのです。

別に毎日が当事者にとってはプライドを誇る日であっていいのですが、なぜあえて6月なのか。それは1969年6月28日にニューヨークのゲイバー「ストーンウォール・イン」が警察に不当に踏み込まれて、それに当事者が怒りの声を上げて反抗を示した、LGBTQにとって記念碑的な出来事があった月だからです。

今やこの6月のプライド月間は世界的にも認知され、当事者だけでなく、多くの企業も連動してアクションを起こすようになりました。しかし、関心が増えたのはいいのですが、当事者にしてみればちょっと顔をしかめたくなる光景もあったります。

例えば、レインボーなグッズを販売しだすわりには現実社会にある差別を批判する姿勢を示さないとか、「みんなの個性を認め合おう!」や「みんな幸せに!」などとマイノリティの存在を打ち消してさも良き言葉を並べるだけとか、マジョリティ側がおカネ儲けなどの利益ありきで動いているだけとか…。これらの諸々はときに「ピンクウォッシュ」として批判されることもあり、ハッキリ言えばLGBTQ当事者にしてみれば失望しかありません。せっかくのプライド月間なのにこっちが傷つけられるのはたまったものじゃないです。

そこでプライド月間に合わせて何か取り組みをしたいと考える企業やその他の組織・団体・個人の関係者の皆さんはぜひとも「そもそもプライドとは何か?」をよく学んでから手を付けてほしいところです。

ではどうすればいいのか。プライドというのは、すなわちLGBTQ当事者の歴史と同一であり、兎にも角にも歴史を知るのが先決です。

ということでそのLGBTQの歴史を学ぶのにうってつけのドキュメンタリーが今回紹介する作品。それが本作、その名もずばり『プライド』です。

ドキュメンタリー『プライド』は「FX」が製作し、2021年に放送したシリーズで、全6話(1話あたり約45分)で構成されています。

内容はアメリカのLGBTQの運動の歴史を整理したものになっており、活動家や専門家の言葉を交えつつ、当時の映像が並んでいくという、わかりやすいものです。第1話は1950年代、第2話は1960年代、第3話は1970年代、第4話は1980年代、第5話は1990年代、第6話は2000年代。10年区切りでLGBTQ史がサクっとまとまっています。

もちろんLGBTQの歴史を専門書などで学んだ人には「もう知ってるよ」という既知の内容だと思います。本作独自の新事実が提示されるようなことは基本はありません。超初心者のための易しい解説でもないです。ただやはり映像で学べるというのは意義がありますよね。時代を知る活動家の生の声も聞けるのも貴重ですし…。

これは当事者ではないマジョリティ側向けに作られた…というドキュメンタリーではありません。とくに鑑賞者の対象は設定していないと思います。本作だけでLGBTQの全てを理解するというのも無理でしょう。補助資料としてもっとたくさんの他のドキュメンタリーや書籍を活用するのをオススメします。それでも理解の土台としてこのドキュメンタリー『プライド』は役に立つでしょう。

それにマジョリティ側だけではありません。マイノリティ側の人もこのドキュメンタリー『プライド』は必見です。最近、この手のドキュメンタリーがよく作られるようになっている傾向にありますが、それは社会の関心が増えたからというのもありますが、同時にLGBTQコミュニティが幅広い世代にまたがるようになっており、古い世代から新しい世代へ過去の記憶や経験の継承をしなくてはという意識が高まっているのも背景にあるのだと思います。

今の運動の主力はZ世代やミレニアル世代などの若者たちです。そんな未来を担う人たちにバトンを繋げたい。そういう想いがこのドキュメンタリー『プライド』にもいっぱい詰まっています。

本作を製作総指揮でプロデュースしたのは、『ボーイズ・ドント・クライ』(1999年)、『ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ』(2001年)、『キャロル』(2015年)、『ワールド・トゥ・カム 彼女たちの夜明け』(2020年)など多数のクィア映画を世に送り出してきた“クリスティーン・ヴェイコン”。高評価を受けたドキュメンタリー『コーマン帝国』(2011年)を監督した“アレックス・ステイプルトン”も製作総指揮に名を連ねています。

ドキュメンタリー『プライド』は日本では「Disney+(ディズニープラス)」で「STARオリジナル」として独占配信中です。レーティングは「R15+」になっていますが、小学生でも学習のために視聴するならほぼ問題ない内容だと思いますよ。

後半の感想ではこのドキュメンタリー『プライド』からさらに知識を広げるための「次に見てほしい作品」も合わせて紹介しています。

オススメ度のチェック

| ひとり | :プライド月間の意味を学ぶ |

| 友人 | :素直に語り合える友と |

| 恋人 | :一緒にパワーをもらうなら |

| キッズ | :教材のひとつとして |

『プライド』予告動画

『プライド』感想(ネタバレあり)

1950年代;光と影

本作『プライド』が映し出す1950年代。そもそもそれ以前の時代は世間では「暗い時代」という印象がなんとなく定着していますが、ジャーナリストの“エリック・マーカス”、研究者の“スーザン・ストライカー”、歴史家の“ジョージ・チョーンシー”はそれを否定します。50年代以前は多くの親が同性愛を受け入れており、確かに差別はゼロではなかったものの、偏見は決して当たり前ではなかった…。

ゲイという言葉を使いはしませんし、そういう同性同士の関係があるというだけ。同性愛者であることを恥じておらず、思う存分に楽しんでいる…そんな平和を感じさえする温かい映像です。

ところがそんな平穏が50年代に終わります。本作は俗にいう「ラベンダー・スケア」の恐ろしさを商務省のレズビアンのマデリン・トレスの人生を再現しながら映像化していきます。職場の尋問だけでなく、おとり捜査まで…。大戦が収束して今度は共産主義への敵意を政治動機に利用する権力者たちにとって性的少数者は格好の狙い目だったようです。

そして“ジョセフ・マッカーシー”上院議員の反共産主義キャンペーンに猛反発していたワイオミング州の上院議員“レスター・ハント”の自殺が起きて…。

一方で、アメリカの著名人の中で初めて性別適合手術を行なった人物となった“クリスティーン・ジョーゲンセン”は注目のもとに。トランスジェンダーがここまでアメリカを象徴する人間として無邪気に持ち上げられる光景が1950年代に普通にあったことは、今の視点で見るとちょっとびっくりです。でもジェンダーやセクシュアリティの区別はなく、差別問題を意識もしていない当時の社会のある種の能天気さを物語るエピソードでもありました。

そんな1950年代でも有色人種のトランス女性には厳しい世界で…。もうすでにこの時代から当事者の光と影はあったんですね。

1960年代;ストーンウォールの前兆

本作『プライド』が映し出す1960年代。やはりこの時代と言えば、1969年の「ストーンウォールの抵抗」がどうしたって目立ちますが、抗議の行動をとったのはこの事件が初めてではありませんでした。

当時に性的少数者の活動の中心にいた組織が「マタシン協会」。その運動に影響を与えていたのが、当時の公民権運動で、とくに活動家の“バイヤード・ラスティン”でした。彼の非暴力から学んで応用したことで生まれた運動の始まり(ホモファイル運動)。

ところがマタシン協会に不満を持つ当事者も出始めます。当時のホモファイル運動にはドレスコードがあってドラァグはお断りだったり…。当事者にお行儀良さを求める運動母体への不満は今の日本でも見られますけどね。

そして“シルビア・リベラ”などの活動家は今度はブラックパワー運動をマネして、“マーシャ・P・ジョンソン”などのアイコンと連携し、独自の活動を展開(ドキュメンタリー『マーシャ・P・ジョンソンの生と死』も参照)。政府に立てつかないマタシン協会にイラつき、急進的な若者は「ゲイ解放戦線」を組織したりもしました。

その一方で“ジャック・フローレス・サブリナ・ドロショー”はクィアの橋渡し役になり、警察に隠れながらドラァグ・コンテストを開催したり、今に繋がるコミュニティを作ろうとします。

このようにストーンウォールが突発的に起きて時代が変わったのではなく、ちゃんとその前に地殻変動の積み重ねがあったということ。これを理解しないとストーンウォールは語れませんね。

1970年代;私たちはどこにでもいる

本作『プライド』が映し出す1970年代。レズビアン黒人を描いた画期的な映画『ウォーターメロン・ウーマン』で主演した“シェリル・デュニエ”が語り部というのもいいですね。

この時代はプライド・パレードの形ができあがりましたが、そこで浮かび上がったのは性的少数者同士の間にある差別構造。“バーバラ・ハーマー”が初めてレズビアンを公言した監督として女性の権利にも影響を与える中、“ベティ・フリーダン”などのフェミニズム運動家はレズビアンを「相容れない」と蔑視。”フィリス・シュラフリー”は反ERAを掲げ、同性愛者を変質者として権利は不要だと主張。このときに持ち出された「トイレの議論」。この1972年の論争が後の「トランスジェンダーのトイレ論争」の発端となり、差別の歴史も見えてきます。

また、黒人女性たちもプライド運動から排除されることに怒ります。“オードリー・ロード”と“バーバラ・スミス”は、有色女性が運営するアメリカ初の新聞「Kitchen Table」を作り、白人女性のフェミニズムの人種差別を暴こうとしたり…。

そんな中、社会のバックラッシュも過激化します。新右翼によるキリスト教保守の猛反発が起き、“アニタ・ブライアント”はその先陣に。それに対抗するべく“ハーヴェイ・ミルク”などのリーダーを中心に「ゲイ・ライツ」が叫ばれ運動は全国化するも、“ハーヴェイ・ミルク”は射殺されてしまったり…。

このエピソードを観ていると、カミングアウトというものの歴史を実感できます。今の私たちにはただ「自分のマイノリティ性を公にする」という意味ですが、1970年代はカミングアウトは現実への反発の手段だったんですね。「We are everywhere(私たちはどこにでもいる)」のスローガンが示すとおり、性的少数者は一部の人(例えば、白人だけ)とかではない、誰でもそうなんだということ…。

1980年代;文化の盛況と命の危機

本作『プライド』が映し出す1980年代。文化の花盛りという感じです。ニューヨークに大勢のクィアが集まり、“ネルソン・サリヴァン”はそんな当時をリアルタイムで撮り続けました。41歳で亡くなるまで…。

ボール・カルチャーの盛り上がりはそれこそドラマ『POSE ポーズ』を観れば、より親近感を持ってわかるでしょう。

それを生で見てきた黒人活動家の“カイエン・ドロショー”の言葉も貴重です。

しかし、そんな文明開化な時代に影が…。エイズ危機です。1981年に症例初確認となり、「ゲイの癌」と騒がれる中での、当事者の壮絶な恐怖。流行4年目でも、死者が1万人を超えようとも、エイズを無視し続けるレーガン政権。この当時の医療の最前線、そしてそれが2020年代のコロナ禍とどう重なるのかなどを詳しく知りたければ、ドキュメンタリー『アンソニー・ファウチ パンデミックとの闘い』を鑑賞するのがオススメです。

1990年代;文化戦争

本作『プライド』が映し出す1990年代。ビル・クリントン大統領はセクシュアル・マイノリティを支持すると表明するも、文化戦争だとキリスト教保守層は猛反発。

クィアを描く映画が続々と生まれる中で(ドキュメンタリー『テレビが見たLGBTQ』も参照)、“ジェシー・ヘルムズ”上院議員がその芸術の芽を絶つべく助成金を潰しにかかり、間接的な創作への攻撃という嫌がらせにでてきます。冷戦の次は文化戦争を掲げて支持者を熱狂させる保守層に、クリントンの態度も弱腰になり、軍の同性愛者の排除も黙認。

そしてエイズはまだ深刻化し続け、対策を求める抗議は拡大。文化戦争に陰に埋もれて、医療施策は前に進みません。

この時代で、年配になってきた活動家の存在が目立ってきて、それをどう若者に受け継いでもらうのかというのがトピックになっていったのもわかります。

2000年代;バトンは受け渡される

本作『プライド』が映し出す2000年代。ついにポストクローゼット時代の幕開け。表象が劇的に増えたのは最高ですが、でも白人ばかり。“マーガレット・チョー”、“ブロンテス・ネパール”などマイノリティな人種の活動が本作ではクローズアップされます。

その中、トランス男性の“ディーン・スペード”はトイレに入ろうとすると逮捕され、国選弁護人さえも侮辱的な質問をぶつけてきた体験を味わうハメに。それで自分も弁護士になろうと「シルビア・リベラ・ロー・プロジェクト」を立ち上げます。

2000年代は同性婚は実現してもトランスジェンダー差別は依然として残ったまま。トイレなどの一部の空間での露骨に強調されるトランスジェンダー排除、そしてヘイトクライム。

「ブラック・トランス・ライブス・マター」が叫ばれ、コロナ禍の中で大勢が集まったあの光景。それを見た“カイエン・ドロショー”が声を詰まらせるシーンが印象的。思えば“カイエン・ドロショー”はクィアのコミュニティの初期の擁護者だった“フローレス・サブリナ”から「ドロショー」の名を受け継ぎ、今はその“カイエン・ドロショー”の想いをたくさんの若い世代が受け継いでいる。この70年以上の時を経てのバトンの受け渡しですよ。そりゃあ感極まりますよ。

私たちはこのプライドを途絶えさせてはならない。だって全然ゴールに辿り着いていないのですから。あなたは誰からバトンをもらい、そのバトンを誰に渡しますか? それを考えるのもプライド月間なのかもしれませんね。

ROTTEN TOMATOES

Tomatometer 100% Audience 88%

IMDb

6.7 / 10

シネマンドレイクの個人的評価

作品ポスター・画像 (C)FX

以上、『プライド』の感想でした。

Pride (2021) [Japanese Review] 『プライド』考察・評価レビュー