LGBTQ+関連で「あらためて考えてみる基本用語」のシリーズ記事。

今回は「プライド」という用語をとりあげます。

「プライド・フラッグ」や「プライド・パレード」、「プライド月間」など、今ではすっかり日本でもよく目にする単語になった「プライド」。どうしてこんなに「プライド」だらけなのでしょうか?

意外にその意味は誤解されていたり、表面的な理解にとどまっていることが見受けられます。わりと日本でも不十分な説明に終始している事例もあったり…。

例えば、「“プライド”は“誇り”って意味なんだよね。性的マイノリティでも誇らしくあろうってことだよね」…という認識は完全には間違っていませんが、大事な部分が抜けた認識にもなっています。

この「プライド」についてもっと掘り下げてみましょう。

「プライド(pride)」という単語の歴史の始まり

そもそも「pride」という英単語は最初はどういう意味だったのでしょうか。

日本では「誇り」という意味だと認識されていることが多いように見受けられますが、実はそう単純ではありません。

「pride」という単語の歴史は相当に古く、古英語だったのですが、当初は「過度の自尊心」や「根拠のない優越感」といった意味合いで、要するにかなりネガティブなものを表す単語でした(Merriam-Webster)。

そして何百年~千数百年という長い歴史の中で、しだいにネガティブな意味から、そのネガティブさが消え、ニュートラル(中立)な意味が生じ、またさらにポジティブな意味合いに解釈もできるようになるなど、意味合いの範囲が広がっていきました。

自尊心や優越感といった感覚は、確かにそれが過剰だと有害かもしれませんが(「自惚れ」や「高慢」といった認識)、無さすぎるのも問題であり、適度にその感覚を抱くことは悪いものでもありません。こうして「誇り」みたいなニュアンスで捉えることもできるようになりました。

なので「pride」はもとから「誇り」という意味を持たせていたわけではなく、意味合いの範囲の拡大の結果なのです。こういうふうに、ある単語が歴史の中で意味合いを大きく変化させることを「semantic drift」とか「semantic change」と呼びます。

肯定的な意味合いと否定的な意味合いが両方あるなんて混乱しそうですが、基本的に文脈で把握しやすいので、日常ではそうそう困ることはないでしょう。

例えば、1813年発行の“ジェイン・オースティン”の有名な小説『Pride and Prejudice』(日本語では『高慢と偏見』と邦訳されることが多い)も、「pride」という単語の捉えどころによって変わる幅広いニュアンスを、作中内の主要人物の印象と重ねて踏まえた、良い題名ではないでしょうか。

なお、同義語で綴りもどことなく似ている「proud」と間違われることも多いので注意してください(「proud」は形容詞です。用例:「I’m proud of you.= 私はあなたを誇りに思います」)。

権利運動のキャッチフレーズの単語として

もとは公民権運動から

そんな「pride」という単語がなぜセクシュアル・マイノリティの権利運動の場で使われるようになったのでしょうか。

その歴史をたどると黒人(アフリカ系アメリカ人)による「公民権運動」に遡れます。

これはアメリカで劣悪な差別に苦しんでいた黒人たちが、その人種差別の解消と平等な権利を求めて、みんなで連帯して行った社会運動です。「公民権運動」と明示的に歴史的に語られるのは1950年代頃からの抗議活動に端を発する社会運動ですが、奴隷制度が始まったもっと昔から公民権運動の狼煙は上がっていたとも言えるでしょう。

そんな公民権運動の中で「Black Power(ブラック・パワー)」と並んで「Black Pride(ブラック・プライド)」という言葉がキャッチフレーズのように使われるのが広がっていきました(NPR)。1960年代にとくに「pride」の単語は頻繁に用いられ、例えば、公民権運動を象徴する楽曲でもある「The Impressions」の『Keep On Pushing』(1964年)には「I’ve got my pride」という歌詞があります。

別に1950年代から1960年代あたりに「pride」が権利運動内で初めて使われたわけではなく、例を挙げるなら、奴隷制廃止などを論題としてきた歴史あるボストンの雑誌『The Atlantic Monthly』にて1939年にも「Black Pride」のフレーズが確認できます(Merriam-Webster)。かなり使用の歴史は長いと思われます。あくまで使用が権利運動内で盛んになったのが1960年代ということでしょう。

「Black Pride」は、黒人の文化や伝統を肯定的に受け入れることを意味し、それはまさしく黒人にとっての誇りでした。奴隷制によって存在ごと搾取され傷つけられた黒人たちによる、誇りを取り戻そうという意思の表れです。

「Black Pride」というフレーズの原点は私の調べたかぎりではよくわかりませんでした。しかし、「Black Pride」のフレーズは中年米でも拡大して使用されているので、原点はひとつではなく、各地で散発的に使われ始めた可能性もあります。

保守的なキリスト教への反抗心

そしてセクシュアル・マイノリティの権利運動に舞台が移ります。

1960年代、多くの性的マイノリティは警察によって迫害され、とくにその集まりの場となっていたバーが摘発されることが頻発していました。1969年6月28日にニューヨーク・シティのストーンウォール・インというバーもその被害に遭ったのですが、このとき、その場にいた性的マイノリティ(主にトランスジェンダーや女装したゲイ、ブッチのレズビアンなどと思われる)たちが自然発生的に反発して激しく抗議しました(こういう抗議反発は以前から各地で起きていました)。

この出来事は当時の性的マイノリティの間で象徴的に印象に刻まれ、翌年の6月には、ストーンウォールの事件を記念するデモ行進がロサンゼルスとニューヨークで開催されました。

これらの出来事に言及する初期の文献には「Pride」という語が「Gay」という修飾語と合わせて頻繁に登場します。「Gay Pride(ゲイ・プライド)」です。以降、性的マイノリティの権利運動ではこの「Gay Pride」のフレーズが多用され、社会運動の象徴的な看板となりました。少し前まで当事者の社会運動は「Homophile movement(ホモファイル運動)」と呼ばれていたので、かなり劇的な変化です。

また、「gay(ゲイ)」という単語が性的マイノリティの権利運動で本格的に使われ始めたのもこの1960年代の同時期でした。「gay」はもともとは「陽気な」という意味合いでしたが、しだいに「快楽に耽る」というような性的なニュアンスを帯びるようになりました。そして1960年代に「性的マイノリティ」を指す総称としてカジュアルに使われるようになった…というしだいです。

つまり、1960年代初めは「ゲイ」と「プライド」…この2つの単語がセットで社会運動内で採用された歴史的瞬間だったわけです。

性的マイノリティによる抗議の中で「プライド」を使い始めた最初の人は誰なのかという疑問がありますが、その細かい経緯は諸説あります。そのひとりとして挙げられやすいのは、当時に積極的に活動していた同性愛者のアクティビストの“トーマス・ローレンス・ヒギンズ”です(StarTribune)。“L・クレイグ・スーンメーカー”が「プライド」の使用を強く推奨したという話もあります(NPR)。

また、ロサンゼルスには1966年に「PRIDE」という団体が設立され、これは「Personal Rights In Defense and Education」の頭文字をとった略称ということになっていました(NPR)。

ノリとしては公民権運動で使われていた「Black Pride」をそのまま流用した感じだったのでしょうか。

しかし、性的マイノリティ特有の「プライド」絡みの背景もありました。

というのも、1950年代から1960年代にかけて、キリスト教ではテレビを使った伝道(いわゆるテレビ伝道師)が盛んになりました。当時から保守的なキリスト教では同性愛を忌み嫌い、テレビでもしきりに「同性愛は罪である」と主張を繰り返していました。

キリスト教では「七つの大罪」というものが存在し、「嫉妬(envy)」「強欲(greed)」「憤怒(wrath)」「暴食(gluttony)」「怠惰(sloth)」「lust(色欲)」、そして「傲慢(pride)」でした。

このうち、「lust(色欲)」は「gay(性的な快楽に耽る)」であり、「傲慢(pride)」は文字どおり「プライド(pride)」です。

つまり「Gay Pride(ゲイ・プライド)」は「七つの大罪」のうちの2つをくっつけていることになり、「そっち(キリスト教)がこちらを罪だと言うなら、その言葉を堂々と掲げてやろうじゃないか!」というかなり反骨精神溢れる用い方をしていると言えます。

やはり当時の反LGBTQの勢力の主体はキリスト教関連組織だったので、「対キリスト教」を意識したフレーズが絶大な意義を発揮したのでしょう。

このように「プライド」も「ゲイ」も、本来はネガティブに使われていた(ときに宗教的にその負の意味が強まってもいた)単語を、あえてカウンターとして意味を反転させて自分たちの「武器」にするというテクニックで駆使され普及しました。このアプローチは後に「クィア(queer)」という単語にも応用されます。

どの言葉をどの意味で使うか…それひとつとっても「闘い」だったわけです。言葉による社会正義の表明のしかただったんですね。

社会正義を忘れずに…

前述した1969年のストーンウォールでの抗議に端を発し、1970年6月28日に当事者や団体が集結し、初の本格的なデモ行進が行われました。そしてその当事者によるデモ行進は「プライド・パレード」と呼ばれるようになり、すっかりその呼び名も含めて定着しました。

アメリカでは1999年に“ビル・クリントン”大統領がその歴史的出来事が6月に起きたことに敬意を払い、この年の6月を「プライド月間(Pride Month)」とすると政府として宣言しました(Snopes)。1990年代は性的マイノリティの権利運動に関する政治の関心が薄く、当事者はずっと屈辱に耐えてきましたが、ようやく政治が動いた証でもありました。「プライド月間」は権利運動の抗議の声によって獲得したものです。こうして毎年6月は「プライド月間」となりました。「Pride Month」という言葉自体は、1972年にメディアで確認されています(NBC News)。

アメリカに続くように他の国々でも6月をプライド月間とするところが増えていき、世界的な連帯が強化されました。なお、南半球などでは6月ではないところもあります。

「“プライド”は“誇り”って意味なんだ」という認識だと問題なのは、「社会正義」を追求する歴史の中で生まれた言葉だという大事な部分が欠落してしまうからです。

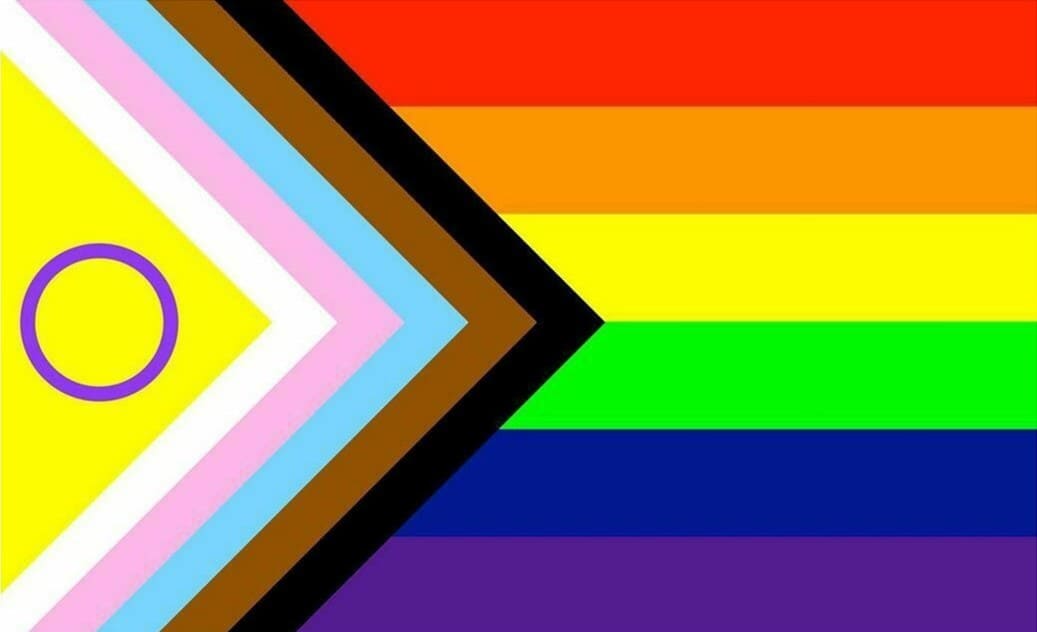

「“プライド”は公民権運動で先に使われていたんだ」と認識しておけば、「プログレス・プライド・フラッグ」になぜ「黒」「茶」の色があるのかその理由がわかるでしょう。「プライド」の言葉は「人種差別反対」と「LGBTQ差別反対」の声を繋げました。

横に倒れたV字で「黒」「茶」を帯があるのは「疎外されてきた有色人種マイノリティ」を意味する。

もともと権利運動としてデモ行進するという手法も、公民権運動家でゲイでもあった黒人の“バイヤード・ラスティン”が普及させたものです。歴史は密接に絡まっています。

今、「プライド」を掲げる多くのイベントやLGBTQ関連事象がたくさんあります。プライド・パレードは華やかで賑やかなお祭り(フェスティバル)で、レインボーなグッズを売ったり、買ったりする場だと思っている当事者も少なくありません。イベントを継続するために企業スポンサーをどれだけ集められるかに腐心する関係者もいます。

それらが悪いことではありません。ただ、忘れてほしくない歴史がある…。

日本では「プライド」を掲げるイベントで、政治的な抗議の声をあげることを禁止する主催者も散見されます。それはまるで「ゲイ・プライド」が掲げられる前のアメリカでホモファイル運動を「当事者は角を立てずに社会に認められて同化しましょう」という方針で指揮していた「マタシン協会」を彷彿とさせます。

そうした「お行儀良さ」を求めてくる状況に対して、何よりも抗議する当事者もたくさんいます。

「PinkNews」のライターの“アメリア・ハンスフォード”は、昨今のバックラッシュが激化している状況を踏まえ、「今はレインボーブランドのグッズを売る時ではありません。私たちLGBTQ+コミュニティの声に耳を傾ける時なのです。プライドイベント主催団体は、この変化を捉え、適応していく必要があります。もはや意識を高めるだけではじゅうぶんではありません」と2025年の6月に提言しています。

その記事内でも語られていますが、プライドイベント主催団体はこうした「プライドは本来は政治的な社会正義の場だ!」という一部の当事者の声を「コミュニティを分断する」などと捉えず、「イベントの邪魔になる“過激”な態度」と悪魔化して煙たがらず、むしろイベントをより良いものに変える改善と鼓舞の叫びだと捉えてほしいところです。

ずっと説明してきましたが、「プライド」という言葉は歴史的に常に変化してきました。変化する言葉です。だからこれからも変化するのです。当事者のために、もっと弱い者に手を差し伸べるために…。

「プライド」を掲げる…掲げようと思っている皆さん。今まで説明してきた経緯を理解してもらえれば、「七つの大罪のお通りだぞ!」と反抗心も沸き上がるかもしれません。「プライド」ってお上品な言葉ではないですし、実は結構“過激”な言葉ですよ。「公民権運動からのバトンタッチだ」と重みを嚙みしめることもできるでしょう。「プライド」は流行りの言葉ではなく、歴史を通して継承された言葉ですから。

必ず抗議活動しなければいけないわけでもありません。ワシントンD.C.のワールドプライドを指揮するエグゼクティブ・ディレクターの“ライアン・ボス”は「抗議行進をするにしても、路上で踊るにしても、自分には価値がないと言われることに抵抗している」と語っています(The Advocate)。自分以外の仲間と出会いや再会を分かち合い、共に生きるエネルギーにするのも大切です。

「プライド」という言葉の意味や用い方をさらに変化させてもいいでしょう。インターセクショナリティ(交差性)を意識して、より包括的な拡張も考えられます。最近は6月に「ニューロダイバーシティ・プライド・デー」(自閉スペクトラムなど非定型発達の人たちの日)も行われています。7月は障害者のための「ディサビリティ・プライド月間」としている国もあります。先住民に焦点をあてた「インディジェナス・プライド」を掲げる人もいます。「プライド」はもっといろいろな人たちに広がっています。広がっていいはずです。誰の私物でもないのですし…。

別に無理に「プライド」という言葉を使う必要もありません。「目立つかたちで“誇り”たくない」ならそれで問題はありません。個人の自由です。他の言葉を使えばいいです。

自分なりの「言葉」を使いこなすことは、あなたの社会正義の第一歩です。

用語の意味を解説したシリーズ記事の一覧です。

・「LGBT」とは?

・「有害な男らしさ」とは?