以前、このサイトでは『「トランスジェンダリズム(性自認至上主義)」とは?【トランスジェンダーと陰謀論①】』『反トランスのレトリック解説とメディアの問題【トランスジェンダーと陰謀論②】』という2つの記事を公開し、トランスジェンダー差別について整理しました。

今回の記事では、トランスジェンダー差別とも今や密接に関わるものになっている「生物学的性別」という言葉について、その歴史から現在の科学的議論、そしてバックラッシュと政治化に至るまでを簡単にまとめています。

性別の創世記

「男」と「女」の始まり。生物学が性別を考え始める

神は人を自分のかたちに創造された。神のかたちにこれを創造し、男と女に創造された。

旧約聖書 創世記 01章 27節

多くの人にとって「性別」と言えば「男」と「女」でしょう。

「男」と「女」というこの定番のセットは、旧約聖書にも登場するとおり、昔から私たちの社会に染み込んでいました。多くの人が「男」と「女」という概念を疑うことなく、当たり前と思ってきたのです。

でも「男」と「女」の「性別」の歴史は単純ではありません。

生物学では歴史的に「性別」をどう扱ってきたのでしょうか。

この人類の歴史を紐解くうえで、最初に挙げられる人物と言えば、古代ギリシアの哲学者にして後の生物学にも多大な影響を与えたとされる“アリストテレス”です。

この紀元前300年代を生きた“アリストテレス”は「性別」は実質的にはひとつしか存在せず、女は「劣った男」にすぎないと考えていました(Christia Mercer 2018)。今この文章を読んでいる人は「え…」と絶句したかもしれません。

どういうことなのか。もう少し詳しく説明します。

“アリストテレス”はなぜ女は「劣った男」にすぎないと考えたのか。これは“アリストテレス”なりの観察と考察の末に辿り着いた結論でした。

例えば、生殖です。当時、どうして人間は子どもを作り産みだせるのか、大きな謎でした。まだ、精子や卵子というものは確認されていません。

当時は、女性の妊娠には男性の射精を伴う性交が必要であることは既に知られており、“アリストテレス”より前の紀元前500年~450年の間に活躍した古代ギリシアの哲学者“パルメニデス”は男性と女性にはそれぞれ「種子(seed)」があり、それらが生命を生み出すのに関わっていて、だから子は親に似るのだと推察していました(Aeon)。

“アリストテレス”はこれを前提に、さらに自分なりの考察に基づいて生命の難題にこう答えをだします(Aeon)。まず、生殖に寄与すると目をつけたのは精液。この精液は健康な男性の生成する栄養の残留物であり、血液から作られると考えました。一方、女性の血液にはそんな栄養は無く、残留物は排出されないといけないと考察(これで月経を説明している)。なのでこの違いから男性の血液は温かく、女性の血液は冷たいとみなしました。

「Aeon」にて哲学者の“エミリー・トーマス”は、“アリストテレス”の考える生殖における男性と女性の役割を「彫刻家」と「粘土」に当てはめて解説しています。これは同時に性差別的な優劣を前提とした考え方であり、「彫刻家」たる男性に対して、「粘土」である女性は到底対等ではありません。

この性差別的な優劣を前提とした考え方は、男性と女性の発生学的な考察でも確認され、“アリストテレス”は「メスの動物はオスになることに失敗した動物」であり、子宮内で上手く「男」に成長できないと「女」になるのだと断定しました(Aeon)。つまり、女にペニスがないのは適切に形成できなかったからだということです。同じような主張は、100年代のローマ帝国に活躍した医師の“ガノレス”も持っており、「女性とは子宮内で生殖器が完全に発達しなかった男性である」とみなしました(Vice)。

ここまでの文章を読んで、顔をしかめている読者の姿が目に浮かびます。“アリストテレス”の女性蔑視は非常に有名で(Robert Mayhew 2004)、調べればいくらでも“アリストテレス”が主張した(今となっては)トンデモない言論が目につくでしょう。全部取り上げていってもいいのですが、非常に不快なのでこれ以上は割愛します。

“アリストテレス”が超がつくレベルの女性差別主義者(ミソジニー)だったのかはわかりません。今とは時代も社会も違います(Lake Forest College)。ただ、現代で“アリストテレス”みたいな言説を公然と語れば、間違いなく女性差別主義者だと言われるでしょう。

“トーマス・ラキュール”という歴史学者は、著書『Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud』の中で、このような“アリストテレス”や“ガノレス”の唱える「結局は性別はひとつ」という古代からの性別概念を「ワンセックス理論」と呼んでいます(Vice)。

とにかく“アリストテレス”が厄介なのは女性を「生物学的に」劣等であると結論付けたことです。

人は「生物学的に」と言葉の頭につけておけば、何か正しいことを言ったと自惚れることが簡単にできてしまいます。“アリストテレス”も結果的にそのひとりでした。

「いや、きっとそんな馬鹿げた科学的な説は“アリストテレス”だけで終わったんでしょう?」と思いたいあなた。残念でした。この“アリストテレス”の唱える生物学的な性別の説は少なくとも17世紀まで科学の世界で影響力を持ち続けます。1900年近く(!)もということです。

とは言え、女性は男性よりも「生物学的に」劣等であるという考えはしぶとく残り続けます。進化論でおなじみの“チャールズ・ダーウィン”(1809-1882)だって、男性の優位性を語り、女性は劣ると考えを述べていました(SAPIENS)。“アリストテレス”の生物学的な性別の説を説明した書籍も17世紀後半から20世紀初頭にかけて西洋諸国でベストセラーだったそうで(The Huntington)、庶民の間にも確実に浸透していたことが窺えます。女性は「生物学的に」問題を抱えているという思考が西洋医学にずっと巣食っていったことは医学歴史家の“エリノア・クレッグホーン”の『Unwell Women: Misdiagnosis and Myth in a Man-Made World』でも解説されています(Lady Science)。

「第3の性別」のマルチバース

上記の説明で「人類の歴史」なんてやたらと大言壮語な言葉を使ってしまいましたが、これは説明には正確ではありません。

なぜなら人類の中には、「性別」の認識が全て「男」と「女」の2つだけではなかった人たちやその文化も昔から存在したからです。

これは俗に「第3の性別」と言われたりもします。「性別は3つだ」と言いたいのではなく、規範的な「男」と「女」以外にも他の性別(概念)があるという意味で「第3」という言葉を使用しています(この言い方自体が性別二元論社会の視点からの物言いですけど)。

いくつかの事例を紹介しましょう。

人類最古の文明と考えられている古代シュメールには、女神イナンナの司祭として「ガラ(Gala)」という人々が従事していました(LGBTQ Nation)。このガラは男性であっても女性的なスタイルで存在していたとされ、その性別は曖昧です。

古代ローマ時代には、フリギアの女神キュベレーへの信仰に帰依した神官たちとして「ガッライ(Galli)」と呼ばれる人たちがいました(English Heritage)。このガッライは自ら去勢し、もっぱら女性の服を着ており、独自の存在感を持っていました。

ヒンドゥー教でも第3の性別は古くから信仰され、インドの叙事詩『マハーバーラタ』の主人公の「アルジュナ(Arjuna)」はその代表例です(The New Indian Express)。そして南アジアでは「ヒジュラ(Hijras)」という、男性とも女性とも異なる生き方をする人々が以前からいました(Harvard Divinity School)。

イスラム教では「ムカンナート(Mukhannathun)」と呼ばれる人たちが挙げられます(LGBTQ Nation)。

太平洋諸島には「ファファフィネ(Fa’afafine)」、ネイティブアメリカンには「トゥー・スピリット(Two-spirit)」など、他にも枚挙にいとまがないです(Human Rights Watch)。

パプアニューギニアの「カメア(Kamea)」と呼ばれる人たちは、生後5年間は子どもは本質的に男女関係なく同じものとして扱われ、「イミア(Imia)」と呼ばれます(Aeon)。出生時に性別を考えず、社会的なプロセスを重視します。

メラネシアの島々の一部の人々は、ひとりの人間は男性と女性の複合体であると考え、父親の骨と母親の血が混ざり合って構成されるといったモザイク状の性別の捉え方を持っています(Aeon)。

このように「第3の性別」、もしくは全く男女二元論的でない性別の概念は、世界中で観察されており、これもまた人類の歴史です。

性別は「男」と「女」の2つだけという男女二元論は近代西欧社会で勢力を高め、科学や宗教のお墨付きによって確固たるものになりましたが、それもまた一面的なものにすぎないということです。

ある地では「男女二元論の性別概念が支配的な世界」があり、また別の地では「男女に加えて第3の性別が存在する世界」があり、さらに他の地では「男女の概念すらない世界」もある。なんだかマルチバースみたいですね。

「男」と「女」は別の存在? 「ジェンダー」の登場

話を戻して“アリストテレス”の唱える生物学的な性別の概念がまかり通っていった近代西欧社会。

もちろんこれは科学だけでなく当時の宗教のこの性別観の偏見を後押ししました。これらは社会に根付く女性差別を正当化していきました。男性の身体を標準とみなし、男性を女性よりも「優れている」と考えることは、性差別の土台です。

しかし、そこに科学や宗教とは異なる方向から揺さぶりが起きます。19世紀から20世紀初頭にかけて巻き起こった第1波フェミニズムがその凝り固まった2000年以上続く愚鈍なミソジニスト社会に「いい加減にしろ」と絶縁状を叩きつけました。

フェミニストの“シモーヌ・ド・ボーヴォワール”(1908-1986)が1949年に刊行した『第二の性』という著作は、そのタイトルが物語るとおり、女性が男性から逸脱したものと存在定義されたことへの怒りに溢れ、フェミニズムの草分け的な原動力となりました。歴史家の“マリアンヌ・クライン・ホロヴィッツ”も“アリストテレス”に始まる「女性を劣等と位置付ける性別」の概念の問題を批判してします(Aeon)。

フェミニストたちの歴史と実績を知りたければ良著がたくさん世間に出回っているのでそちらをご覧ください。

そして時代が変わります。「ジェンダー(gender)」の登場です。

ここでさっきからずっと「性別」という日本語の言葉を使ってきましたが、この「性別」は英語では何でしょうか。一般的には「sex」です。そして「gender」という単語もありました。1400年代頃から「gender」も性別の意味で用いられ、ほぼ「sex」と同義でした(The Embryo Project Encyclopedia)。しかし、20世紀初頭には「sex」という単語は性行為を連想するようになり、性行為との混同を避けるためにあえて単に性別を意味させたいときは「gender」を使うという慣習がまかり通っていきました(PolitiFact)。

でも今回の「gender」は「sex」と同じ意味ではありません。性別は性別でも2種類の性別の概念があるということです(日本語にすると「sex」も「gender」も同じ「性別」になってしまうのでややこしく、ゆえに「gender」だけカタカナで「ジェンダー」と訳されることが多いです)。

現在の私たちが理解している「ジェンダー」の用法の原点になるものを考え出したのが、性科学者の“ジョン・マネー”で1950年代のことでした(John Money 1985)。“ジョン・マネー”は「生物学的な性別(sex)」に対して「社会・文化的に影響を受けて生じる性別(gender)」という相対する概念を作ります。ただ、“ジョン・マネー”のジェンダー概念は性科学での議論を軸にしています。

一方で、フェミニストたちはこの「ジェンダー」という用語を別の側面で1980年代頃から採用しだします(Joanne Meyerowitz 2008)。つまり、生物学や宗教に固着する性別の概念とは異なる、もっと広範で性差別構造を論じるのに最適なツールとしての「ジェンダー」です(詳しい歴史は高井ゆと里などを参照)。

このことからわかるように、以前には「性別」は生物学や宗教のレンズで捉えればよかったのですが、1900年代にはそこにさらに「性科学のジェンダー」や「フェミニズムのジェンダー」といったレンズが加わり、かなり複雑さを増しました。性別の語り口が多様になったのはいいことかもしれませんが、誰がどの視点で性別を扱っているのか整理するのも大変になり、齟齬が生じることも多々あります。

「ジェンダー」の概念は、女を「劣った男」呼ばわりする余地を拡大するために生まれたわけではないですが、ときに「男」と「女」を別の存在としてあからさまに分離する傾向を後押ししてしまった面も否めません。

象徴的なのは1990年代にベストセラーとなった『Men Are from Mars, Women Are from Venus』(直訳すると「男性は火星から来て、女性は金星から来た」というタイトル)という本。この書籍は1992年に人間関係カウンセラーの“ジョン・グレイ”によって書かれたもので、男性と女性の間で一般的に観察される人間関係の問題は、往々にして「男女の違い」が明確に存在するから起きるのだ…と説明しています(Forbes)。なので男性は火星人、女性は金星人…それくらいかけ離れていると比喩で表現しているわけで、これは「男と女は違う」ということに言及する際の定番の言い回しになっています。

このように17世紀~19世紀あたりに至るまでは生物学や宗教という視点で「男と女は違うもの」とみなされてきましたが、20世紀はジェンダーの登場で別角度で「男と女は違うもの」という世間の認識に拍車がかかったと言えるかもしれません。

生物学的に見ると「生物学的性別」とは?

さて、ここからが本題です。

20世紀から「ジェンダー」の導入で性別の語られ方が多層的に増えた中で、そもそも「生物学における性別」はなんだったっけ?という状態になっていることもしばしば。実はこの1900年代は「生物学における性別」もどんどんと知見が更新されていっていたのですが、社会大衆の関心はそこに向かわず、あまり世間の生物学のリテラシーはアップデートされていません。

もちろん現在の生物学界は、女性は男性よりも「生物学的に」劣っているなどという考えを当然支持していません。

では現代の「生物学における性別」は何なのか。ここからはそれをなるべく簡単にまとめていきます。

生物の性別は「雄」と「雌」の2つ?

「生物学における性別」とは何か?

そう一般の人に聞けば、返ってくる答えはたいていはこんなものです。

「植物にはおしべとめしべがあって、動物には雄(オス)と雌(メス)がある」

これも確かに間違っていないですけど、小学校の理科でなら百点満点かもしれませんが、本格的な生物学を論じるなら、この答えは不十分です。

そして学問の奥深さを熟知している生物学者なら、こういうシンプルな問いほど底なし沼のように解答が困難であることを知っているはず…。

生態学者で進化生物学者の“ジョーン・ラフガーデン”が著書『Evolution’s Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People』や『The Genial Gene: Deconstructing Darwinian Selfishness』で述べているように、生物の性別はひとつとして例外がないほど多様性に溢れています。これはどういうことでしょうか。

生物学では、卵子を生産する能力を持つ動物は一般に「雌(メス)」と呼ばれ、精子を生産する動物は「雄(オス)」と呼ばれます(Scientific American)。もう少し生物学的な表現だと卵も精子も「配偶子」と呼ばれ、これは生物学で性別を語るうえで欠かせません。

でも配偶子も複雑です。雌雄同体で両方を生成する生き物もいますし、性転換して切り替えられる生き物もいますし、ひとつしかない生き物もいます。メキシコと米国南西部に生息するトカゲは進化の過程でオスを必要としなくなり、メスだけの単為生殖で子孫を残せるようになりました(Scientific American)。こうなってくると「このトカゲの性別は何?」と聞かれても困りますね。このトカゲにしてみれば「オスとメス」はもはや過去の概念です。

カタツムリの多くは雌雄同体。つまりオスとメスの生殖機能を両方持っている。

雌雄同体の生物の多さは驚くようなことではありません。そもそも生物は雌雄同体から始まったとも言えます(National Geographic)。その中からオスやメスという特化した役割分担を持った生物が出現していきました。

配偶子だけでなく、体の器官の話に拡大すれば、もっと複雑になります。「オスにはペニスがある」というのは生物学では通用しません。ペニスを持たないオスは多くの生物種に存在します(Aeon)。ブチハイエナはメスでもペニス的な器官を持っています(Gender-Inclusive Biology)。

外見で言えば、生物種の中には、同じ生物種でもいかにもオスらしい容姿の個体もいれば、メスにそっくりな容姿のオス個体も観察されています(諸橋憲一郎 2022)。形態だけで性別を判断するのは難しいのです。

そもそも配偶子を作る生殖器官といい、性別の特徴を有する外見といい、どうやって決まるのか。これは「性染色体」、もっと言えば「性決定遺伝子」が影響します(温度依存的性決定・環境依存的性決定など例外もあります)。この「性決定遺伝子」による「分化」のメカニズムは非常に複雑でまだ未解明な部分もありますが、「XX染色体ならメス、XY染色体ならオス」というほど単純なものではなく、生物種によっては分化が各組織でバラバラだったり、再分化できたりするわけです(諸橋憲一郎 2022)。

「いやいや、それはあくまで生物全般の話でしょう? 人間の話をしてよ」という声も聞こえてきそうです。もちろんです。私もカタツムリの話であと何万文字も書き連ねるのはさすがに気分が乗りませんでした。以降からは「人間」の話に的を絞っていきます。

インターセックス

人間、ヒト、ホモ・サピエンス…そんな私たちの性別を論じるうえで必ず話題にでるのは、私たち人間が持つ身体的な「性的特徴」です。そして巷で浸透している認識では「男にはこういう性的特徴がある(それがあるから男と言える)」「女にはこういう性的特徴がある(それがあるから女と言える)」と思われています。例えば、以下のとおりです。

| 男 | 女 | |

|---|---|---|

| 性染色体 | XY | XX |

| 性ホルモン | アンドロゲン、テストステロン | エストロゲン、ゲスターゲン |

| 生殖腺 | 精巣 | 卵巣 |

| 内性器 | 前立腺、精管、精嚢 | 膣、子宮、卵管 |

| 外性器 | 陰茎、陰嚢、包皮 | 陰核、陰唇、外陰部 |

| 第二次性徴 | 体毛の多さ、低い声、身長は高め、筋肉量は多い | 胸や尻の発達、高い声、身長は低め、筋肉量は少ない |

| 生殖行動 | 射精する | 生理/月経、妊娠、出産する |

このようにさも当たり前のように「男の性的特徴」と「女の性的特徴」が世間では一般知識として浸透していますが、実際、この典型的な2パターンに当てはまらない状態で生まれてくる人がいます。

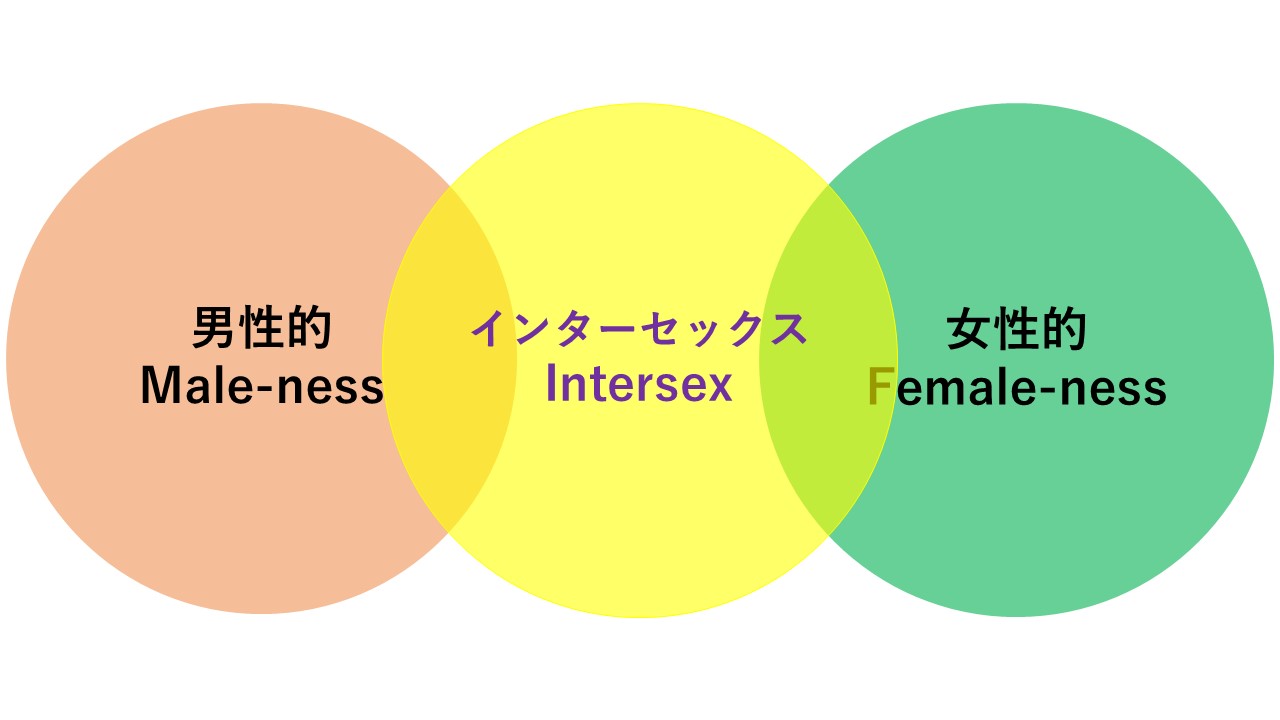

その人を「インターセックス(intersex)」と包括的に呼びます。

私が説明するのもあれなので、インターセックス当事者であり、活動家でもある“エミリー・クイン”が「TED」で「インターセックスとは何か?」をわかりやすく語っている動画を紹介しておきます。14分程度の動画で、日本語字幕付きなので(動画下の設定で「Japanese」を選択)、まずはこれを見てください。

インターセックスについて詳細に説明するのは大変です。インターセックスに関する専門家の“アイリーン・ウォン”博士も本当に理解するには大学院レベルの医学的な知識が要ると語っています(FiveThirtyEight)。『エブリボディ』というドキュメンタリーも初心者向けの理解にオススメです。

上記の図は私の作ったとても雑なものですが、科学雑誌「Scientific American」の2017年9月号では「Beyond XX and XY」というタイトルで、このヒトの性的特徴の多様性を綺麗なビジュアル図で整理しているので一度眺めてみてください(掲載リンク内の記事文章は英語)。

人間には性的特徴があり、確かに「男性的」とされる性的特徴を多く兼ね備えた人もいますし、「女性的」とされる性的特徴を多く兼ね備えた人もいますが、どの性的特徴をどんな組み合わせで持つかは人それぞれ違うということです。その個別の性的特徴を「男性的」「女性的」とみなすかは社会や文化に左右されることになります。インターセックスの人々はその社会の「男性的」「女性的」の判断したあまりに単純な2パターンからこぼれ出てしまっている諸々の人たちです。社会は「出生時に割り当てられる性別=身体的な性的特徴に基づく性別」と考えがちですが、インターセックスの存在はその考えの浅さを証明しています(interACT)。

大事なのはこうしたインターセックスの人が間違いなく存在するという事実です。インターセックスの人々の存在は、上記で紹介したカタツムリのような雌雄同体とは解剖学的に異なるものですが(Pride in STEM)、人間でも性別の形態が多様性に溢れていることを示す象徴的な事例です。

上記の動画でも“エミリー・クイン”が述べているとおり、インターセックスは「異常」ではありません。ごく普通の人間の性別の在り方のひとつです。

しかし、ここまで説明しても「いや、インターセックスなんて1%しかいない特殊な事例でしょう? 残りの大半は”男”と”女”の2パターンの性的特徴どおりだ!」と言い張る人もいるでしょう。

では以降は「インターセックスではない人たち」にも当てはまりうる話題をしていきます。人間の「生物学における性別」の多様性は何もインターセックスだけではないのです。

ホルモン

ホルモン、その中でも「性ホルモン」と呼ばれるものは、人間の性別を語る際に最もよく取り上げられるもののひとつです。でもそもそも「ホルモン」って何なのか、イマイチ漠然としていませんか?

「ホルモン(hormone)」という言葉が初めて登場したのは、1905年、イギリスの生理学教授“アーネスト・スターリング”の講義の中でした(Jamshed R. Tata 2005)。当時は「興奮させる」という意味のギリシャ語に由来するこの言葉を、「血流で細胞から細胞へと高速で移動し、体のさまざまな部分の活動と成長を調整する可能性がある化学伝達物質」と定義したようです。19世紀半ばの時点で何らかの化学物質が体内に影響を与えているということに科学者は気づいていましたが、この「ホルモン」という単語の確立は大きな節目となります。以降、20世紀には続々とさまざまな「ホルモン」が発見され、内分泌学は100年で急速に発展を遂げます。

このうち「性ホルモン」とは、主に性分化と生殖に広範な影響を発揮するものです(News-Medical.net)。男性には「アンドロゲン」や「テストステロン」、女性には「エストロゲン」「ゲスターゲン」といった性ホルモンが特定されています。

ただ、この性ホルモンは根本的な誤解も多く、例えば、男性には男性ホルモンしかなく、女性には女性ホルモンしかないと思っている人もいます。実際は違います。例えば、女性も少量の男性ホルモンがあります(Medical News Today)。女性の健康にとってテストステロンも欠かせません。これらのホルモンのレベルは年齢や毎日ですらも変動するのが当たり前です。

さらに男性ホルモンであるテストステロンが一般よりも非常に高い値を示す女性もいます。また、エストロゲンが生成できずに低下することで、「多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)」と診断される人もいます。この「多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)」は6~12%の女性に見られ(Medical News Today)、そこまで極端に珍しい症状ではありません。「多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)」の一部の女性はその気になればかなり男性顔負けの髭をたくわえることも可能です(BBC)。

性ホルモンもそんな単純に二分して男性や女性を説明できるわけではないのです。

にもかかわらず、性ホルモンは男性や女性を語る際に過大評価されがちで、それは性差別を煽り、批判されてきました。

例を挙げると、テストステロンが男性の暴力性の根拠とされ、ときに性暴力さえも男性ホルモンに紐づけて「しょうがないこと」「男はそういう生き物だ」と片付けられることもありました。心理学者の“コーデリア・ファイン”はこうした世に蔓延る「男女の性質の差異」についての単純すぎる二分類の見解を「テストステロン・レックス(Testosterone Rex)」と名付けつつ、科学的に間違っていると指摘しています(NPR)。

性ホルモンに関する神話として外せないのはスポーツです。プロスポーツ業界は長年にわたってテストステロンを過大評価してきました。しかし、テストステロンが高ければ運動パフォーマンスも高くなるとは限らないことも指摘されており、『Testosterone: An Unauthorized Biography』を執筆した研究者の”レベッカ・M・ジョーダン・ヤング”は科学と民間伝承がごちゃ混ぜになった「T Talk」が世間に普及してしまっていると語っています(Scientific American; 井谷聡子)。

女性も性ホルモンありきで語られてきました。1600年代でさえ、女性は少しでも社会の規範に逸脱する行動をとれば、その原因は「魔術」にあるとみなされていましたが、以後は「ヒステリー」という女性特有の医学症状として解釈されました(Lady Science)。1960年代以降、「ヒステリー」は医学用語から消え去りましたが、次に女性にまとわりつくことになったのが「女性ホルモン」です。女性の健康不調は女性ホルモンに原因があると短絡的に扱われるのが日常化しました。

これには現在では異論があがっています。心理学者の“ロビン・スタイン・デルーカ”は著書『The Hormone Myth: How Junk Science, Gender Politics and Lies About PMS Keep Women Down』の中で、女性ホルモンの過大評価を指摘し、「月経前症候群(PMS)」や「更年期障害」といった女性ホルモンに結び付けて語られがちな概念も実はかなりいい加減だと解説しています(Science-Based Medicine)。女性ホルモンのせいで女性は鬱になるのではなく、社会に蔓延る女性差別のせいで鬱になるのでは…そういう視点がずっと欠けてきました。

性ホルモンについてはまだまだ科学的にその効果や影響がわかっていないことがたくさんあります。性ホルモンの多様な実態が判明するのはこれからでしょう。

骨格

人間の体を形作るものとして欠かせないもの、それが「骨格」です。

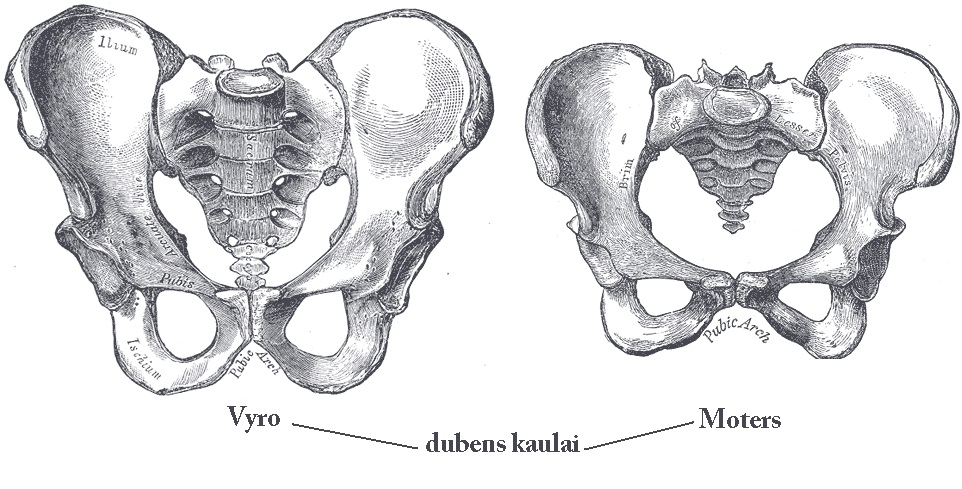

人間の骨格の専門家と言えば人類学者です。1900年代初期に人骨分析が確立し、90年代中頃に至るまで、専門家の間では「骨格は男性と女性で顕著に違いがある」という考えが主流で、主に骨盤で性別を識別できると考えていました(SAPIENS)。

従来から考えられてきた男性(左)と女性(右)の骨盤【Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body】

しかし、この通説に疑問が呈されます。1972年、人類学・遺伝学の教授である“ケネス・ワイス”は、考古学上の遺跡で報告されている男性の骨格が女性の骨格よりも約12%多いことに気づきました(SAPIENS)。男性と女性の比率は約半々であるはずなので、これは奇妙です。つまり性別を間違って判定したものがそれなりの数で存在する可能性が浮上しました。

こうして1900年代後半に骨格の学問分野では、性別の判定ができない「不正確」なものがあることを認め、これによって学術的な精度をあげていきました(SAPIENS)。

現在の人骨の分析では、「男性」「男性の可能性あり」「不明」「女性」「女性の可能性あり」の5つのカテゴリに割り当てるのが一般的だと考古学教授“レベッカ・ゴーランド”は説明しています(AFP)。人類学者の“キャロライン・ヴァンシックル”は「骨の形状を見ただけでは、その個人の性別を明確に断言はできません」と述べています(AFP)。人類学教授の“パメラ・L・ゲラー”も「全ての骨格要素が性的二形性を示すわけではない」と解説しています(AFP)。インターセックス当事者の生物人類学者である“クラウディア・アストリノ”は性的二形にとらわれない研究がもっと必要であるとまとめています(Claudia M Astorino 2019)。

これを読んでいる皆さんも自分の骨を生でじっくり観察したことはないと思いますが(当然です)、おそらく全員が微妙に異なる特徴を持った骨を持っているでしょう。もしかしたら「自分は男性だけど、骨格についてはどちらかと言えば女性的な骨だった」という人もいるはず。

均一に大量製造されるプラモデルのパーツとはわけが違うということです。

脳

「男性脳」と「女性脳」…そんな言葉を聞いたことはありますか?

脳には男性と女性で違いがあるのでしょうか。でもなぜ脳なのか。「男性“胃”」「女性“胃”」という言葉は聞いたことはないのに…。

生物人類学者の“オーガスティン・フエンテス”は自著『Race, Monogamy, and Other Lies They Told You: Busting Myths About Human Nature』の中で、「脳は腎臓や肝臓と同様、出生時に性別が決まっているわけではありません。むしろ、脳は女性特有の特徴と男性特有の特徴のモザイクです」と説明しています(SAPIENS)。「男性脳」や「女性脳」という単純なものは存在しないということです(Scientific American)。

骨格と同様に脳も1900年代は男女差があると学者の間では考えられていましたが、その違いは男女の優位性を説明するのに用いられました。しかし、厳密には脳の構造に違いがあるというものではなく、刺激に反応するいくつかのパターンの違いがあるということが示され、神経科学者の“ジーナ・リッポン”は「ジェンダー化された脳(gendered brain)」という言葉を用いて、これは社会における男女それぞれ異なるジェンダーの規範が影響を与えていることを指摘しました(SAPIENS)。

脳の男女差の研究はジェンダーを考慮しないといけないので複雑です。これからもいろいろな研究結果が示され、議論が活発化するでしょう。とは言え、巷に流布する「男性脳」「女性脳」の言説の中には相当にいい加減なものが少なくないので注意です(日本心理学会)。

筋力

昔から「男は筋力が強い」「女は筋力が弱い」とされてきました。これは男女の違いを説明する非常に絶対的な神話です。男が男たる何よりの特徴として社会に信仰されてきたのはこの「筋力の強さ」でした。

ちょっと頭を働かせる人は、「いやいや、原始時代から男は狩りをしてきましたからね。歴史が証明しているよ」と語ります。

この「狩りは男がするもの」という考えは、「マン・ザ・ハンター・モデル(Man the Hunter model)」と呼ばれ、確かに学問分野でも信じられてきました(SAPIENS)。ただ、近年、女性も狩りをしていたという考古学的発見があり、この通説が揺さぶられています(SAPIENS)。ヴァイキングなど女性の戦士も昔から存在したことも研究で明らかになりつつあります(Abigail Anderson et.al. 2023)。

では解剖学的に分析するとどうなのでしょうか。実は「男は女よりも筋力がある」とは簡単に言い切れません。男性は女性よりも速筋線維が優勢であるわけではなく、男性の方が筋繊維がやや大きいですが、男女とも構成は似ていることがわかっています(The Muscle PhD)。持久力を求められる機能では女性のほうが筋力的に優位だともされています(The Muscle PhD)。これは性ホルモンの話になってしまいますが、女性ホルモンのエストロゲンは運動でダメージを受けた筋肉の修復を助ける効果があります(The Muscle PhD)。

こうしたことから、男女で筋力面で運動パフォーマンスに最初から歴然とした差があるわけではなく、後はどうトレーニングするか、そして他の才能があるか、そうしたことにも当然のように左右されます。とくにプロ・アスリートならなおさらです。

でも一般の運動テストなどの「平均点」では男女差が明らかにでたりします。ただ、これを男女の生まれながらにもってした解剖学的な筋力差と断定はできません。世の中には「男は筋肉質であるべき」「女はスリムであるべき」というジェンダー・ロールがあり、多くの男女は子どものときからその視線に囲まれ、その期待に応えようと食事や運動に差がでてしまっていることも考慮しないといけません。

「ホルモン」「骨格」「脳」「筋力」…と説明してきましたが、他にも「体毛」「乳房」などでも男女を明確に区分できないのは感覚的にわかることだと思います。「生理(月経)を経験している人が女性だ」とも言い切れないですし(Menstrual Matters)、「男なら声が低いのが当たり前」という認識も違います。

「身体的に男はこういうもの!女はこういうもの!」という既存の常識だと思っていたもののほとんどは、案外と古い科学的知見や偏見に基づいて一般に残ってしまっているものが多く、しっかり身体的特徴を分析すると覆っていくのです。

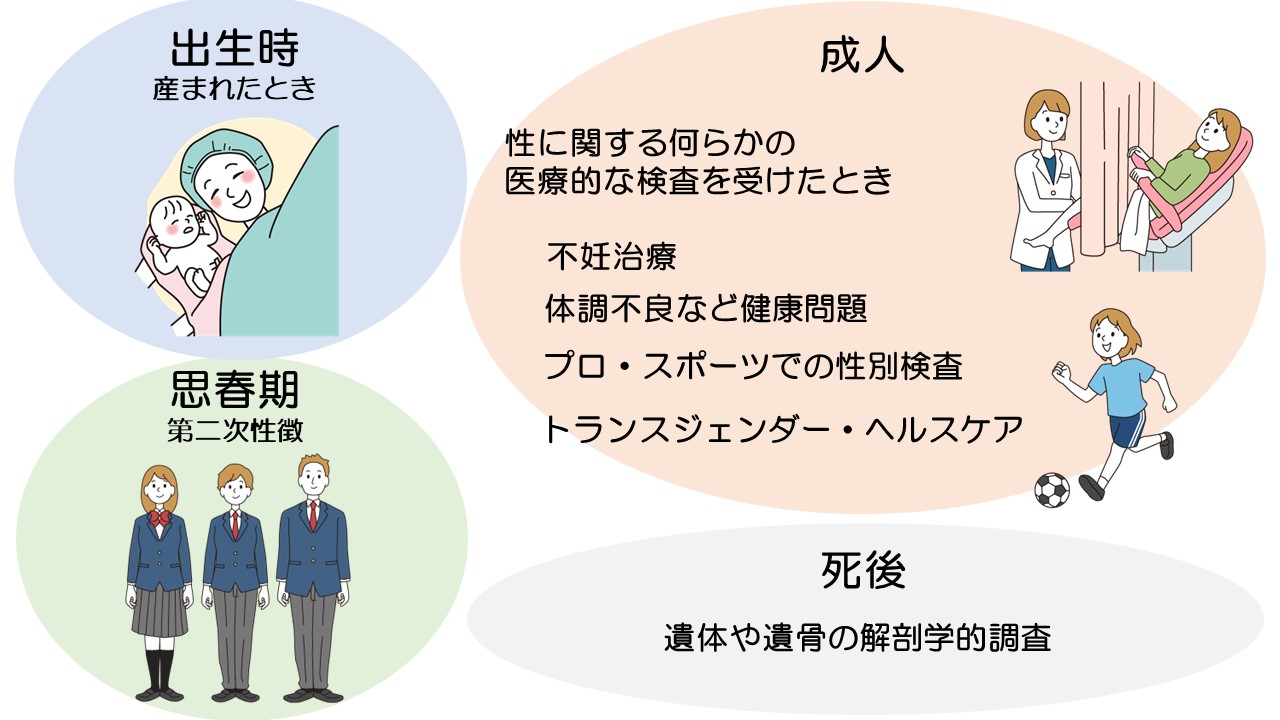

この事実があまり一般に認知されていないのは、根本的な話、多くの人は自分の性的特徴の全てを把握していないからです。自分自身の性的特徴を知る機会は人生で何度か訪れますが、そこで全員が把握できることはありません。大半の人は自分の性的特徴の事実を知らぬままに人生を終えていることでしょう。なので自分の「出生時に割り当てられた性別」や「ジェンダー・アイデンティティ」は自身で理解できても、身体的な性的特徴は「調べてみないとわからない」ことになります。

性的特徴に気づく人生のタイミング

「性スペクトラム」という体系化

以上のように、人間にせよ、他のあらゆる生物にせよ、「生物学における性別」は一般に思われている以上に複雑です。

こうした理由で、科学、ことさら現代の生物学は性別(sex)を二者択一とみなしていません(Scientific American)。「男」と「女」の二元論(バイナリー)ではないということです。

また、性別(sex)は「生まれ持つもので、以降はずっと不変である」と生物学的には安易に言い切れません(Julia Serano)。

性別(sex)はコンテキストに依存し、多次元的な性質を持っています(Miriam Miyagi et.al. 2021)。本質主義的では通用せず、どの変数で見るのかという研究者側の視点が重視されます。生物種ごと、研究ごとに、個別に性別が定義されるかもしれません。「全ての生物に当てはまる性別の定義はこれだ」というような雑な括りで運用はできません。

これは別に性差を「否定」したり「消去」したりするものではありません(Julia Serano)。繰り返しになりますが「複雑」だと言っているのです。

現代の生物学では性別を説明するとき、「連続性」「スペクトラム」といった言葉をよく用います。

進化生物学の学会である「Society for the Study of Evolution」では、「生物学における性別」はバリエーションがあり、より正確には「連続性(continuum)」がある…と見解の方針をだしています。神経内分泌学(Massa et al. 2023)など、他の生物学関連分野でも次々と性別二元論の見直しが進んでいます。

また、著名な科学ジャーナル「Nature」では、性別(sex)はオスとメス以上に複雑であり(Nature)、「性スペクトラム(sex spectrum)」である(Claire Ainsworth 2015)と解説しています。

この記事でも以後は、性別について「性スペクトラム」という用語を使うこととします。

「性スペクトラム」は別につい最近の新発見などではありません。それこそ生物学では性別がスペクトラムであることは1900年代の研究の積み重ねで徐々にわかってきていました。

ただ、近年はこの「性スペクトラム」に関する研究諸々が体系化されており、整理されて理解されるようになり始めています。

「性スペクトラム」と関連して覚えたい言葉が「クィア・エコロジー(Queer Ecology)」または「クィア・ズーロジー(Queer Zoology)」です。「クィア生態学」「クィア動物学」と訳してもいいでしょう。

これらも近年体系化されている新しい学際的な学術的視点です。

『Keywords for Environmental Studies』(Joni Adamson 2016 NYU Press)の中で「クィア・エコロジー」とは「自然と性における推論的で構造化した異性愛的な接合を問い直し、クィア理論を用いて進化・生態・環境の分野を再構築する学際的な実践」と説明しています。要するに、歴史的に自然科学の中に紛れ込んできた私たち人間社会の異性愛規範やシス規範を打破し、より多角的かつ正確に自然科学の理解を深めよう…ということです。

「クィア・エコロジー」の用語は『Queer Ecologies: Sex, Nature, Politics, Desire』(Catriona Mortimer-Sandilands 2010 Indiana University Press)という書籍で大きく広まったとされています(British Ecological Society)。

生物学をクィアな視点で分析する試みはそれ以前からあり(Ross Brooks 2022)、レビューがまとまった書籍を挙げるなら『Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity』(Bruce Bagemihl 2000 Stonewall Inn Editions)『Evolution’s Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People』(Joan Roughgarden 2010 University of California Press)などがあります。現在も『Queer Ecopedagogies: Explorations in Nature, Sexality, and Education』(Joshua Russell 2021 Springer)など続々と新書がでています。

英語圏の情報ばかり紹介してしまいましたが、日本でも「性スペクトラム」は新学術領域研究として科学研究費助成事業でまとまった研究群が最近も取り組まれています(例:東京大学)。生物の多様な性別の在り方を紹介する日本の専門書として、『オスとは何で、メスとは何か?「性スペクトラム」という最前線』(諸橋憲一郎 2022)や『進化が同性愛を用意した: ジェンダーの生物学』(坂口菊恵 2023)が直近で出版されています。

ただし、日本はLGBTQ権利運動と自然科学の連動が諸外国と比べて遅れをとっているため、なかなか「クィア・エコロジー」と言えるほどの学際的発展にまで到達しきれておらず、国内の知名度はまだまだ低いようですが…。

とは言え、2010年代から2020年代のクィアへの関心はこの新興学問を後押ししており、「性スペクトラム」を含めたこの「クィア・エコロジー」は活況の入り口に立っていると評せるかもしれません。

ということで、ますます「生物学では性別は男と女の2つだけで…」なんて言えません。