そう願うあなたはヴィランではない…映画『The People’s Joker』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。

製作国:アメリカ(2022年)

日本では劇場未公開

監督:ヴェラ・ドリュー

LGBTQ差別描写 性描写 恋愛描写

ざぴーぷるずじょーかー

『The People’s Joker』物語 簡単紹介

『The People’s Joker』感想(ネタバレなし)

ジョーカー自認? いいえ、ジョーカーです

差別は「無自覚」に行われるとはよく言いますが、最近は差別が「トレンド」化し、みんなが「この流行りには乗っかっても大丈夫だよね?」と安易に手をだし始めると、本当に痛ましいほどの惨状になる事例が目につきます。

要は差別というのは無自覚なだけでなく、波のようなうねりがあり、それが一気に押し寄せると当事者にとってはかなりツラい世の中になります。

だからこそ、LGBTQの権利運動はその歪んだ波に対抗する術を会得してきました。波には波をぶつけ、打ち消すのです。トレンドにはトレンドで…カウンターカルチャーはそこに意義があります。

そして映画もまたそのカウンターカルチャーの役割を果たしたりします。

クィア映画とひとくちに言ってもいろいろですが、この「カウンター(対抗)」としての存在感は結構歴史的にも重要な気がします。

2025年も某映画のカウンターとして当事者から堂々とぶちかまされた映画『Johanne Sacreblu』を紹介しましたが、やっぱりパロディというのはもっともわかりやすいカウンターのアプローチですね。

今回はもうひとつの強烈なクィア・カウンターなパロディ映画を取り上げようと思います。

それが本作『The People’s Joker』です。

本作はパっと見ただけでわかる人にはわかると思うのですけど、アメコミであるDCの「ジョーカー」を盛大にパロディにしている一作です。もちろんDCやワーナー・ブラザースの許可なんてとっていません(そもそもパロディは基本的に許可をとらずにやるものですが)。

2019年に“トッド・フィリップス”監督&“ホアキン・フェニックス”主演の映画『ジョーカー』が社会現象になりましたが、その作品を意識して作られました。別に『ジョーカー』自体はクィア的にとりわけ問題のある作品というわけではないですが、そのジェンダーの捉え方含め何かと議論にはなったので…。

皮肉なことにその『ジョーカー』の続編『ジョーカー フォリ・ア・ドゥ』が2024年に公開され、『The People’s Joker』は2022年には完成していたものの、アメリカでの公開がなかなか決まらず、結局2024年と同じ年に公開になったのも変な縁ですね(配給したのはLGBTQ作品を新旧問わず扱う「Altered Innocence」)。

『The People’s Joker』はDCのパロディですが、DCをよく知らない人でもとくに問題はありません。単なるパロディありきの作品でもないからです。

本作は、主人公がトランスジェンダーであり、ジャンルの構造を精密に汲み取り、クィアなアイデンティティ・ストーリーとして再構築しています。ふざけた絵面にみえますが(超低予算で個人制作レベルの映像の質なのは確か)、真面目に題材に向き合っています。

2024年の良作クィア映画『テレビの中に入りたい』と似たようなテーマ性で、より業界風刺が濃いめです。

なので、DC云々以前に、クィアな文脈を理解できないと、そもそもの物語が何なのかさっぱりわからないことになりやすいとは思います(もちろん他に見どころを見つけることはいくらでも自由ですが)。

この奇想天外な『The People’s Joker』を生み出したのが、“ヴェラ・ドリュー”というコメディ番組の製作に関わってきたクリエイター。トランスジェンダー女性でもあり、当然ながら本作は“ヴェラ・ドリュー”の人生経験も投影して作っているのでしょうけど、「当事者だから作れます」という単純な話でもなく、この“ヴェラ・ドリュー”の才能があってこその上手さを随所に感じる映画です。

「自認○○」なんて言葉が流行りのフレーズとして安直に使い回され無自覚に非当事者の口からこぼれる近年の日本。アイデンティティを軽々しくバカにせず、真正面から向き合うこの映画は日本でも広く観られるようになってほしいと願います。

『The People’s Joker』を観る前のQ&A

鑑賞の案内チェック

| 基本 | トランスジェンダーを差別する描写があります。また、希死念慮を示唆するシーンがあります。 |

| キッズ | 性行為の描写が一部にあります。 |

『The People’s Joker』感想/考察(ネタバレあり)

あらすじ(序盤)

「トランスセクシュアル・レプタリアン・アジェンダ」によって世界が脅かされているとどこぞの誰かがメディアで堂々と言い放つ映像が普通に放映されている…そんな時代。

ゴッサムシティに佇むひとりの人物…ピエロのような姿のその人物は過去を思い出します。

カンザス州スモールビルという田舎で育ちました。何もないこの家で唯一の楽しみと言えば、テレビでスケッチコメディ番組『UCBライブ』を観ること。出演者はみんなピエロみたいな恰好で、何にも縛られずに自由に表現しているその存在感に憧れました。

しかし、母は怒鳴ってばかりで、そのたびに小声で謝ることしかできません。

ある日、母と映画館に行きます。思わず見惚れたのは映画に登場するバットマンではなく、ヒロインを演じるニコール・キッドマンでした。その女性のようになってみたいと純真に思ったのです。

母が運転中に助手席でおもむろに「間違った体に生まれたのかな」と素朴に疑問を呟くと、母は急ブレーキをかけ、血相を変えて「あなたは深刻な病気なのよ」とどこかに車を飛ばします。

そして連れていかれたのはにアーカム・アサイラム。そこでクレイン博士の診察を受けます。母は「私は母親として傷ついてばかりなんです。失敗なのでしょうか」と語りだし、クレイン博士は「スマイレックス」を処方します。これは、鬱や不安、あるいは性別への違和感を感じていても、笑顔を強制的に作らせる成分があるものです。

半ば強引にそれを吸引させられ、世界がどうなろうと笑顔が顔面に張り付きます。

15年後、大人になり、独り立ちし、ゴッサムシティに移り住んでいました。そして憧れのあの『UCBライブ』のキャストに参加しようと申し込みます。まずコンピュータによって身体的な特徴を勝手に分析され、「男」と判定された後、説明会へ。

オンエアに出演できるタレントになるには、15000ドルを支払い、UCBキャストの重鎮のラーズ・アル・グールによる即興コメディのクラスに耐える必要があります。それを乗り越え、「ジョークマン」に指定されるとやっとステージです。バックダンサーとして働く無名の「ハーレクイン」に割り当てられると存在感はなくなります。

このクラスは本当に無味乾燥で困惑しかありませんでした。

そんな中、くすぶっているコメディアンのオズワルド・コブルポットと友達になり、自分たちでコメディ一座を作ることにしますが…。

ここから『The People’s Joker』のネタバレありの感想本文です。

ジョーカーとトランスジェンダー

“ヴェラ・ドリュー”監督とコメディ作家の“ブリ・ルローズ”が共同脚本で世界観を練り上げた『The People’s Joker』。何よりもクィアなアイデンティティ・ストーリーの文脈をDCのパロディとして組み込む手腕がお見事でした。映像のインパクトとテンポも良く、パロディはふんだんですが、語り口が散らからず、テーマに集中しています。

最初に、なぜトランスジェンダーのアイデンティティを「ジョーカー」と重ね合わせるのがこうもしっくりくるのかと考えてみると…。

そもそもスーパーヒーローやスーパーヴィランというのは、自分自身を投影させて楽しむことが多いです。なれるかもしれない自分のもうひとつの姿。ときに希望が表現されたり、絶望が表現されたりします。いわゆるペルソナです。

ことさら「ジョーカー」はそれに加えて大衆に「笑われ」「笑わす」というコメディ特有のエンターテイナーと世間の不安定な関係性が軸にあります。相手をこちらの表現力で笑わせているのか、それとも単にバカにされて嘲笑されているのか…。その狭間でどうやって自分の充実感を見つけるか…。常にコメディアンは葛藤します。

これはトランスジェンダーの葛藤にどこか似ていて、世間からの視線に晒され、蔑視的な眼差しの中で、なんとか己の表現で自衛し、できたら相手を納得させたい…そういう切なる願望ですね。

なので本作はトランスジェンダー版「ジョーカー」というよりは、ジョーカーがトランスジェンダーと相性が抜群に良いのだと思います。

『The People’s Joker』の主人公は幼少期から性別違和を感じていたようですが、母親は理解を示さず、アーカム・アサイラムで“処置”を受けます。もちろんこれは転向療法(コンバージョン・セラピー)のメタファーです。こうして家庭内の性的マイノリティへの迫害から本作のジョーカーは誕生します。

そんな主人公がそれでもなおもエンターテインメントによって自己実現を模索する…本作の場合は『UCBライブ』という明らかに『サタデー・ナイト・ライブ』を意識した番組(それにしてはキャンプなノリですが)が土台です。この表象(レプリゼンテーション)が当事者の救いの一筋の光になる…というのは、『テレビの中に入りたい』でも描かれたこと。

ところがテレビをとおして見ているだけではわからない、業界の内情の醜さというのを痛感するわけです。商業主義とそこに深く組み込まれたジェンダー規範。思っていたほど理想の世界ではありませんでした。

このあたりは同じくテレビ業界でいろいろ揉みくちゃにされてきたであろう“ヴェラ・ドリュー”監督の実体験が反映されているのだと思います。クィアな当事者のコメディアンが業界でどんな苦労をしてきた歴史があるかについては、ドキュメンタリー『アウトスタンディング コメディ・レボリューション』でも整理されているのでそちらも参考にどうぞ。

笑顔になりたい

『The People’s Joker』の前半では主人公における「笑い」というのは「自嘲的な“笑ってくれ”」というある種の自傷行為に近いものなのか(実際に希死念慮を示唆する雰囲気もある)、はたまた「みんなに“笑われる”」ということでとりあえず社会に馴染んでせめてもの息継ぎをしているだけなのか、とても曖昧な振る舞いです。

しかし、「ミスターJ」というもうひとりのジョーカーと出会ったことで、彼はトランスジェンダーだとオープンにしており、その彼の存在が主人公の自覚に繋がります。こうやって先輩的な仲間に導かれて、アイデンティティに辿り着く…というのは当事者の感覚としてよくある話です。

こうしてエストロゲンの入った容器に落ちるダイナミックなトランジションも経て「ジョーカー・ザ・ハーレクイン」と名乗るようになりますが、ミスターJはバットマン(今作ではクローゼットなゲイの極右政治論者になっている)との間に従属関係があった過去を抱えており、やはりそれぞれの苦悩がある様子。

そんな中、主人公はラーズ・アル・グールから「People’s Joker(民衆のジョーカー)」になる逸材として期待されますが、あらためて主人公の「自分は一体どうしたいのか」という自問自答がここでやってきます。この悩みは大衆の前に立つことで、モデル・マイノリティの存在に否応なしに持ち上げられてしまった当事者の経験に近いかなと思います。

最終的に本作は他者からの承認ではなく、とても個人的な記憶に結びついた自己肯定に行きつき、「自分がただ笑顔になりたかっただけ」であったことに気づきます。幸せになりたい、自然に笑っていられる日々が欲しい…そんな思いが満たされることを切に願って…。

ということでジェットコースターのような勢いでしたが、ラストは本当に温かな終わりでホっとします。バイセクシュアルのアイデンティティ・ストーリーをDCの土台でやってみせたアニメ『ハーレイ・クイン』に近いものがありますが、『The People’s Joker』は実写でここまでできることを高らかに示すものでした。本家DCも頑張ってくれ…。

クレジット後のオチの「The People’s Nightmare: Freddy vs Joker」も程よい笑いです(これは何かとトランスジェンダーのネガティブな表象として持ち出されやすい『エルム街の悪夢』のフレディ・クルーガーを意識したギャグ)。

怒るのも悲しむのも声を上げるのもいいけど、やっぱり気楽に笑える世界になってほしいですね。

シネマンドレイクの個人的評価

LGBTQレプリゼンテーション評価

◎(充実/独創的)

以上、『The People’s Joker』の感想でした。

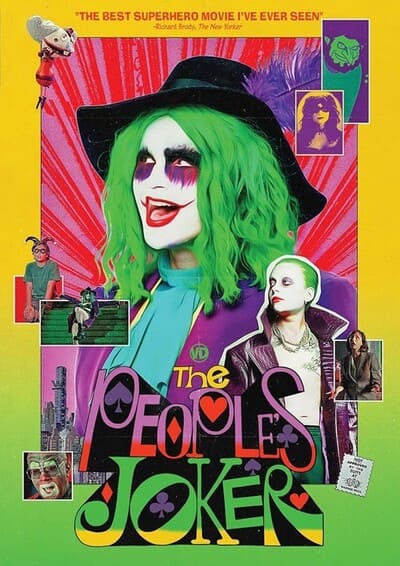

作品ポスター・画像 (C)Altered Innocence ザ・ピープルズ・ジョーカー

The People’s Joker (2022) [Japanese Review] 『The People’s Joker』考察・評価レビュー

#アメリカ映画2022年 #ヴェラドリュー #パロディ #トランスジェンダー #ノンバイナリー